■かつては社交場「銭湯」は県内にわずか13軒 50年で9割廃業

大人から子どもまで…かつてどこにでもあった銭湯は、体を清潔に保つためだけでなく「社交場」でもありました。

しかし生活環境の変化で、家に風呂がある人が増えるとともに需要は減少。次々に姿を消していきました。

銭湯など、日常生活で利用される「一般公衆浴場」は、全国ではピーク時の1968年の1万8000軒が、現在は約1800軒に。岡山県でも50年あまりで10分の1以下になり、今年4月には13軒にまで減りました。

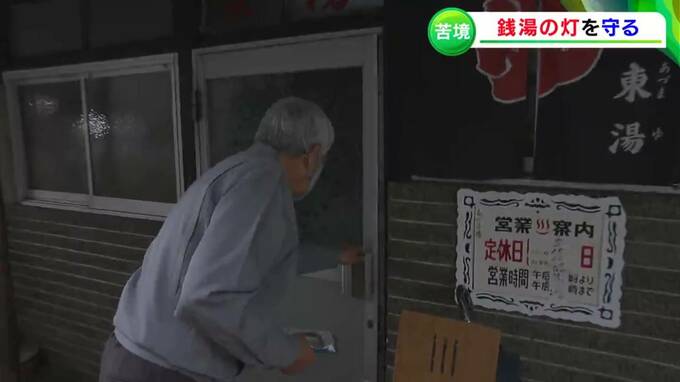

■「幸せ」お客さんが来てくれる限りは

東湯でも、かつて1日60人ほどいた利用客は3分の1ほどに減りました。

それでも「お客さんが来てくれる限りは」と、毎日の掃除は欠かしません。

(東森禮子さん)

「やっぱり人数は減ったよ。でも幸せ…」

「仕事がない人もいるのに」

■苦境の現実 値上げは原油だけではない

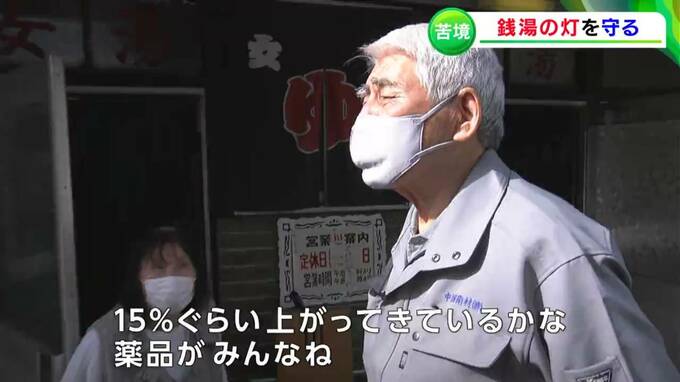

衛生用品の業者が、納品に訪れました。風呂を滅菌するための「サラシ粉」です。価格が上がっているは原油だけではありません。

(業者)

「15%ぐらい上がってきているかな、薬品がみんなね」

(近所の人)

「お昼ごはんの差し入れ、お昼ごはんの差し入れ」

(東森禮子さん)

「まあ」

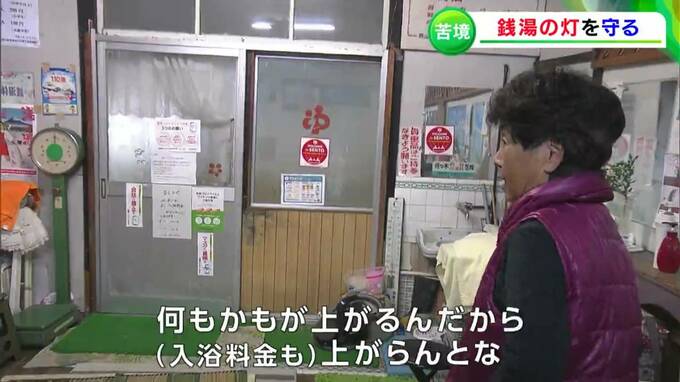

お客さんとは「家族のような関係」だと話す東森さん。12月1日からの料金値上げに対し、誰一人文句をいう客はいなかったといいます。

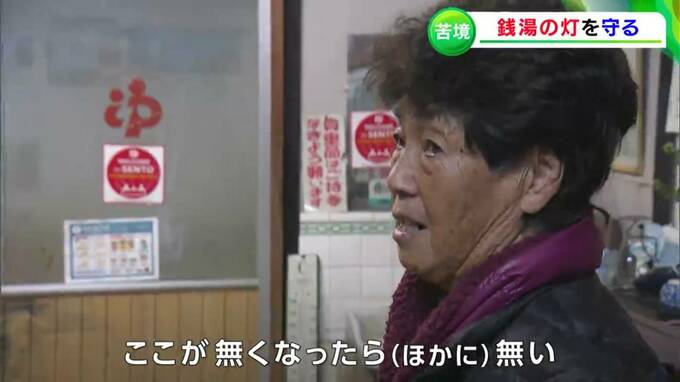

(客の女性)

「そりゃあもうな、仕方がないが。何もかにもが上がるんじゃから、そりゃ上がらんとな」

(記者)

「やはり違いますか?」

(客の女性)

「家の風呂と違う、違うそりゃ。銭湯の方が...ここが無くなったら他に無い」