■補助金に左右されるEV普及。鉱物資源調達も課題

目標を2000台上回る受注が入るなど快進撃の三菱自動車の軽EV「eKクロスEV」は、街乗りやセカンドカーとして低価格で消費者をつかんでいるが、それを価格面で後押ししているのが国と自治体の補助金だ。例えば国から55万円、東京都から45万円のEV補助金が適用された場合、実質139万円台で購入することができる。ただ、2022年7月の時点で177億円あった補助金予算は現在残り20億円で、早ければ11月下旬にも終了する見込みだ。

現在、国会で審議されている補正予算でもEV補助金が盛り込まれているが、新たな対象期間の金額はまだ決まっていない。補助金の申請は新車登録後に行う必要があるため、詳細が判明するまで時期をずらす動きもある。販売店には消費者から不安の声が寄せられている。

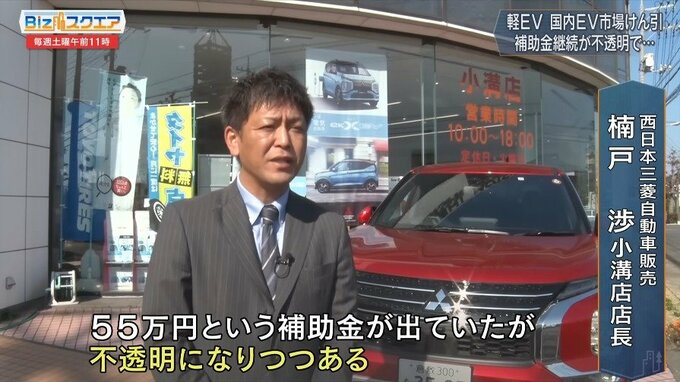

西日本三菱自動車販売 小溝店店長 楠戸渉氏:

55万円という補助金が出ていましたが、不透明になりつつあるこの状況で補助金が少なくなる、なくなると心配するお客様が多かった。お待ちいただくお時間がちょっと長くなりますが、補助金が決まってから車の登録と納車のお願いをしています。

日本のEV普及のきっかけとなっている軽EVだが、その行方は補助金にも大きく左右されそうだ。

日産「サクラ」は受注が多く受注停止になっているほどで、大変な人気だ。「eKクロスEV」と「サクラ」はいずれも239万円台からだが、国の補助金55万円と東京都の場合、都の補助金45万円が適用されると100万円安くなり、139万円からとなる。

――補助金が出るか出ないかで大きく違う。補助金がなくても、量産効果で値段が下がってくるといよいよ本格的にEV時代になるということか。

慶応義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

原材料の価格が高いので、すぐには下がらないと思います。むしろ補助金を何年も続けるということを政策として出した方がいいと思います。本当に脱炭素、低炭素をしたいのであれば、EV車を支えるということを示さないと、メーカーのイノベーションなどにも関わってきます。

もう一つやらなければいけないのは、ガソリン車に関して、欧州ではCO2の排出に対して課税しているわけです。燃費規制ですね。中国ではEV車の場合には高速道路が全く問題なく使えるとか、そういう差をつけてかないとEV車だけの補助金ではなかなかEVが普及していく形にはなりにくいのかなと思います。

――そうすると今の日本の自動車産業からは猛反発の声が上がりそうだが。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

ガソリン車はCO2の排出が多いですから、そこに対する社会的なコストというのは何らかの形で価格を上げていく必要があるのかなと思います。

――補助金政策で言うと、単発で五月雨的にやるのではなく、長期的に投資が可能なような予見可能性を与えた方がいいと。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

そうです。バイデン氏がやった(気候変動対策に力点を置いた)インフレ削減法案も税額控除を何年も続けるわけです。何年もやらないと、なかなか脱炭素、低炭素にはなりません。

――自動車産業全体が今後EV化に向けてより舵を切っていくための鍵は何か。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

鉱物資源(バッテリーの原料)がすごく大事です。リチウムやレアアースなどの多くが中国で加工、精製されていますので、そこはもう少し多様化していく。生産地で加工もできるようにするためには企業レベルでは無理なので、日本や西側が協力して新しい多様化した拠点を作っていくことが大事です。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月26日放送より)