【住】着々と進められている感じを受けますね。こうした寿司に関する動きは長崎でもあるのでしょうか?

長崎市は「さしみシティ」でPR 合わせて「すし」の魅力も発信へ

【平】長崎市も経済再生アクションプランの中で「長崎の魚を使った食の魅力の発信」を進めていて、その一つとして「すし」も検討されています。

長崎市では市内の豊富な魚介類を街の魅力として発信し、消費拡大を目指す取り組みを、2020年度から「さしみシティプロジェクト」としてスタートさせました。

長崎市経済産業部商業振興課・吉田涼子課長「四季それぞれの新鮮な旬の魚が味わえる長崎の特徴を、といったキャッチコピーとして掲げて、長崎を魚で盛り上げる地元の機運醸成、長崎の魚の認知度向上、消費拡大に今取り組んでおります」

プロジェクトも5年目に入り、市の担当者は徐々に認知度が上がっていることを感じています。

長崎市経済産業部商業振興課・吉田涼子課長「昨年市内のスーパーマーケットに協力していただいて、刺身のパッケージにロゴマークのシールを貼ってキャンペーンを実施したんですけども多くの方にご購入いただいて、さしみシティというロゴマークにもちゃんと認知度があるんだなということを実感として感じております」

一方で、今後は刺身だけでなく長崎ならではのすしのPRにも力を入れる方針で、すし会談を行った北九州市との連携も視野に長崎の魚の価値を高めたいとしています。

長崎市経済産業部商業振興課・吉田涼子課長「富山の富山湾寿司と北九州市のすしの都などの取り組みによって、全国的に日本のすし、各地の美味しい寿司を食べ歩くような人気が高まることを長崎市としても期待しておりまして、長崎の四季折々の美味しい魚を「定番の魚種は何だよね」とか、白鉄火を含めたすしの提供方法とかも(市内の飲食店と)一緒に話を進めていきたい」

すしの「地域ブランド化」 長崎市で進める上での課題は

【平】ただ、これらをさらに進めるためにはいくつか課題があります。

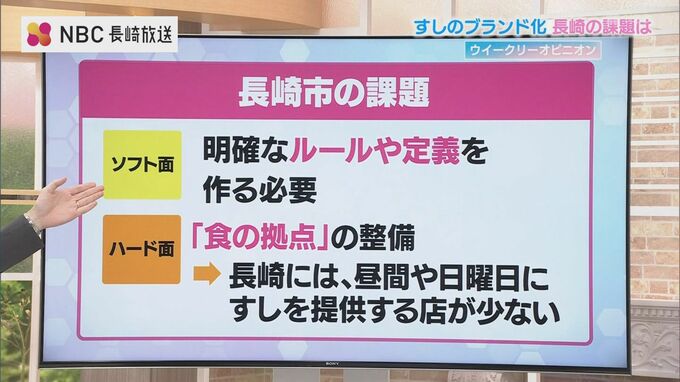

まず「ソフト」面では富山湾鮨のように「これが長崎のすしだ」という明確なルールや定義を作ることが必要です。そのうえで「ハード」面、つまり「食の拠点」を整備することも重要です。

長崎には昼間や日曜日にすしを提供するお店が少ないという課題があります。これではせっかく観光客が来ても長崎の美味しい魚を味わってもらうチャンスを逃してしまいます。

【住】観光客がいつでも気軽に、長崎のすしを楽しめる環境が必要ということですね。

【平】はい。長崎の「魚」を売るための「ソフト」としての「すし」と、それを観光客に提供する「ハード」としての「食の拠点」が整備されれば、長崎は「フードツーリズム」の目的地としてさらに注目されるはずです。

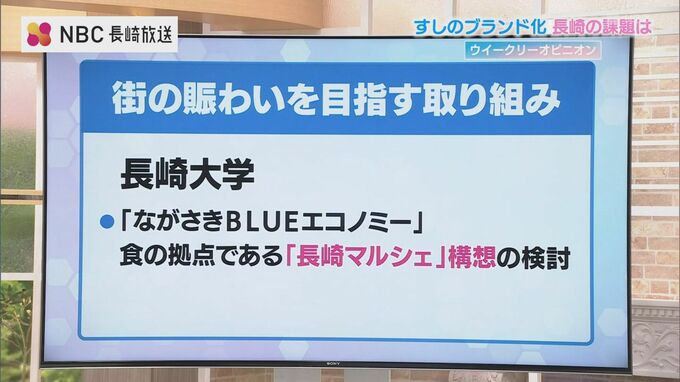

今回は長崎市の取り組みをご紹介しましたが、長崎大学の「ながさきBLUEエコノミー」では食の拠点である「長崎マルシェ」構想の検討が行われています。

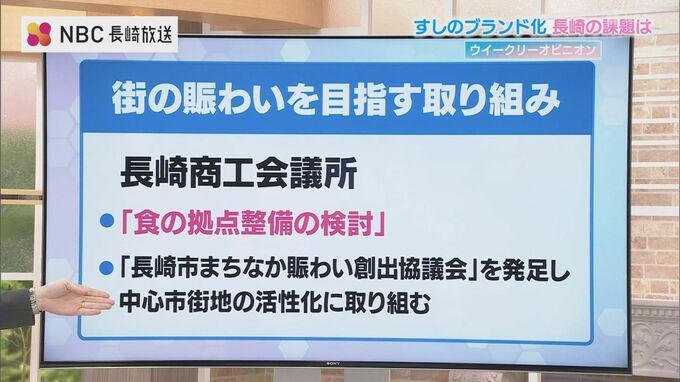

また、長崎商工会議所でも事業計画に「食の拠点整備の検討」が掲げられているほか、「長崎市まちなか賑わい創出協議会」を発足させ、中心市街地の活性化に取り組んでいます。こうした取り組みが協力して「すし」による街の賑わいを作って欲しいと思います。

【住】日本を訪れる外国人観光客の数も過去最多を更新してますから、長崎もすしによる地域活性化の波に乗り遅れないでほしいですね。

【平】豊富な魚という素晴らしいコンテンツがある長崎ですから、ちゃんぽん・皿うどんと並ぶ観光の目玉になると思います。富山や北九州のように官民が一体となって「すし」を長崎の新たな魅力として磨き上げていくことに期待したいと思います。