「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合に、およそ1週間、住民らに事前の避難を呼びかける「事前避難対象地域」の指定が一部の市町村で進んでいないことについて、南海トラフ地震評価検討会の平田直会長は「臨時情報が有効に機能するためには地域指定が大前提」と述べ、未指定の自治体に対応を促しました。

南海トラフ地震の想定震源域やその周辺のプレート境界でマグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生したと評価された場合、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」を発表します。

「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されると、市町村があらかじめ指定した事前避難対象地域では、住民らにおよそ1週間の事前避難が求められます。

統計上、マグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生した後、1週間以内に再びマグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生する頻度は「十数回に1回」とされ、平常時の「千回に1回」と比較して発生の可能性が高まっていると考えられるためです。

先月公表された内閣府の調査によりますと、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合の事前避難対象者は、住民事前避難対象地域と高齢者等事前避難対象地域とで、あわせておよそ51万6000人にのぼります。

一方、この調査では、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定された707市町村のうち、およそ29パーセントにあたる203市町村が、事前避難対象地域の指定について「検討中」または「検討していない」と答えていて、「臨時情報」の仕組みができてから6年以上が経過した現在も、対応が進んでいない自治体がかなりの数あることがわかっています。

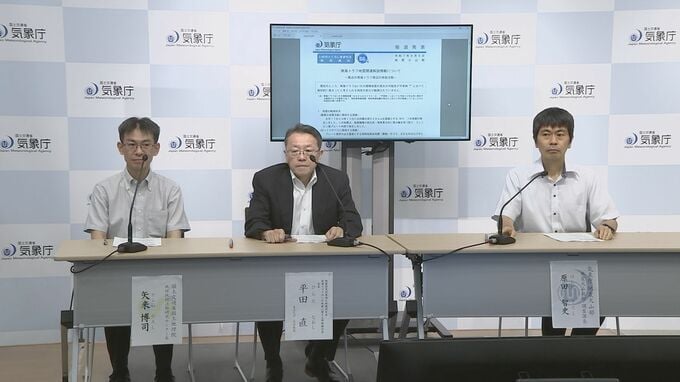

こうした実態について、南海トラフ地震評価検討会の平田直会長は、「事前避難対象地域は全体の一部だが、それでも非常に多くの人が関係している」とした上で、次のように述べました。

南海トラフ地震評価検討会 平田直 会長

「事前避難対象地域がきちんと指定されていることが大前提になっていると思いますので、この南海トラフ地震の臨時情報が有効に機能するためには、あらかじめそういったところをきちんと指定していただきたいと思います。それが未だに指定されてないということは、私としては残念だなというふうに思います」

注目の記事

党4役が辞意表明も石破総理は"想定内"? “総裁選の前倒し”迫るも…「やるもやらぬも茨の道」 自民党が向かう先とは【edge23】

「3行超えたら威圧感」「その絵文字は怖い」令和7年のSNS作法 あなたはついていける?「インスタは顔にモザイクがカワイイ(*´ー`*)」え??【原田曜平教授も解説】

“ママアスリート”の先駆者・寺田明日香選手 葛藤と挑戦の日々【報道特集】

「すごく運転がうまくて憧れた」中学時代からの夢、バス運転手へ 19歳デビューは県内初 地域の足支える若き担い手に期待 富山

年金の「強引徴収」で経営危機に陥る運送会社...20人以上の運転手解雇 『社員が横領』犯罪被害で厚生年金の猶予を申請...年金事務所は「猶予する理由がない」原因は職員の"勉強不足"か

なぜ“懲役8年”なのか…時速194キロ死亡事故 「その数字が頭の中をぐるぐる」遺族の静かな怒りと控訴審への思い