左利きへの寛容度が高くなるなか、新たな問題も

現在の「左利き」を取り巻く環境についても大路さんはこう話します。

日本左利き協会の発起人 大路直哉さん

「左利きに対する寛容度っていうのは、私が幼少期だった1970年代と比べるともう雲泥の差ではあると思います。

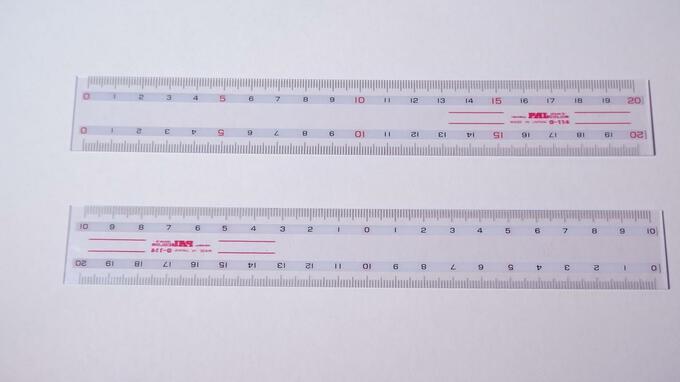

その一例としましても、よく左利き用品の話題が取り沙汰されます。今までは左利き用の道具は割高で困るとか、いろいろそういう人がいたんですけど、今は100円ショップでも買えますし、選択肢はもう確実に広がっていると思います。

ただ、その一方で日常生活において手の器用さが問われる動作が減って、ボタン操作だけで用が足せること多くなっているのは、人間の視線がないゆえの新しい『サイレントストレス』というのがあると私は考えています」

かつてに比べれば、左利きの人への蔑視や矯正する風潮はなくなりつつあるものの、普段使用している設備や製品は、実は右手で使いやすいようにできているものが多くあります。

そういったものを左利きの人が使うときに不便さを感じ、「サイレントストレス」が生じますが、右利きの人にはなかなか共感してもらえず、ある意味「無視されている」環境にあるといえます。

また、声を上げても「右手があるんだから、右手でやればいい」などと言われてしまい、大きな問題としては取り上げられません。

実は最近、右利きの人でもこの現象に「当事者として」気づくことが増えてきています。例えば、スマートウォッチで駅の改札などを通る時、右利きの人は左手に時計をつけていることが多いので、左手を右側にクロスしないと自動改札にかざすことができず、不便さを感じることになると思います。

「右利き」と「左利き」の相互理解、共感力を育んでいきたい

こうした環境の移り変わりがある中で、大路さんが目指す社会について聞きました。

日本左利き協会の発起人 大路直哉さん

「やっぱり右利きと左利きの相互理解、共感力を育むことっていうのにまず一点集約して進めていきたいんですけども、そうした相互理解を深めていく上で大切にしたい心がけのポイントっていうのは、次の3つだと思います。

1つ目は、左利きを特別視しない。2つ目が、同情や単なる関心にとどまるのではなくて、実感を通して右利きと左利きが共感しあえる意識を共有する。そして3つ目が、そこから利き手の関心を越えて、右利きにとって身近な隣人である左利きの存在を通して深まる社会的包摂への理解です。

とくに、3つ目の考えがない限り、なかなか右利きの人に関心を続けてもらうことは難しいんじゃないかなとも考えるところですね」

最近では、ハサミなどの道具も左利き専用ではなく左右兼用のものがあり、利き手に関わらずそういった道具をシェアできたり、道具を通じて利き手を意識することにつながったりしています。

今後はこうした動きがさらに広がっていき、利き手の違いを意識する人が増え、右利きと左利きの人同士、相互理解が進んでいくことを願っています。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当:恒藤泰輝)