9月1日は「防災の日」です。

私たちの身近に迫る大きな災害のひとつに「南海トラフ巨大地震」があります。

1年前に初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報」。

いつ出されてもおかしくない巨大地震の情報にどのように向き合えばよいのでしょうか。

聞き取り調査をする生徒

「8月8日の地震を受けて、地震とか津波に対しての意識とか変わったりしましたか?」

九州大学などが今年7月、宮崎市で開いた防災フィールドワークには地元の中高生が参加しました。

去年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生。

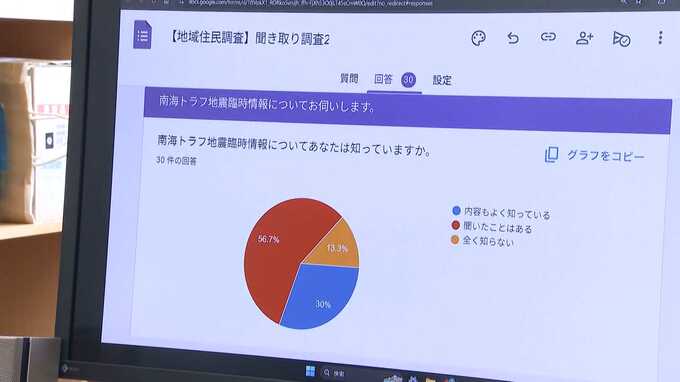

初めて南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」が発表されたことで住民の意識にどのような変化があったのかを調べました。

聞き取り調査をする生徒

「ここで去年みたいな地震が起こったら、どう避難しますか?」

対応した事業者

「迅速に避難ができるようにという訓練は強化しています」

南海トラフ地震臨時情報は、マグニチュード7以上の地震が発生した場合や通常とは異なるプレートの動きが観測された場合に「巨大地震注意」が発表されます。

また、マグニチュード8以上の地震が発生した場合には「巨大地震警戒」が出されます。

九州大学・杉山高志 准教授

「(巨大地震警戒は)ワンランク上の態勢。すなわち、お年を召した方とか障害のある方々は事前に避難することが国から奨励されている」

宮崎で防災教育に携わってきた九州大学の杉山高志准教授。

去年の臨時情報のきっかけとなった地震が起きた宮崎でも「理解が十分ではない」という課題が見つかったと話します。

九州大学・杉山高志 准教授

「臨時情報に対する理解が必ずしも十分ではない現状がよく分かりました。例えば臨時情報そのものについてそもそもご存知でないという方が大体1割ほどいらしたりであるとか。あるいは知っているというふうにお答えになった方々でも、臨時情報(巨大地震注意)と臨時情報(巨大地震警戒)の違いがはっきりと分からないといったような大きな課題があると分かりました」