「いつ噴火が起きてもおかしくない」“活火山”として監視

日本のシンボルでもある富士山は、5600年の間に180回もの噴火を繰り返してきたことが、地層の分析などによってわかっています。

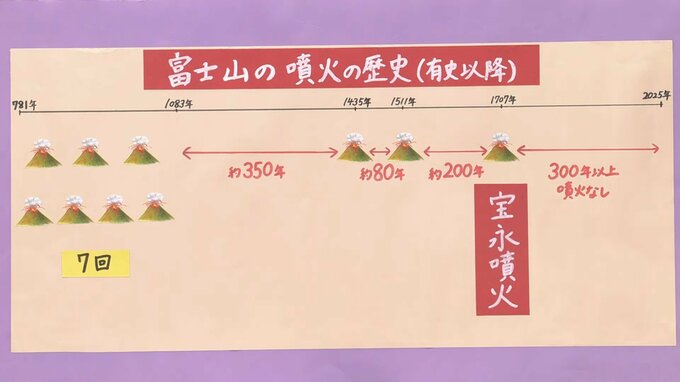

古文書などで噴火の記録が確認できるのは、西暦781年以降で少なくとも10回。そのうち7回は1083年までの300年ほどの間に起きていました。

その後の約350年間、噴火のない時期が続いた後、1435年に1回、そこから約80年経った1511年に1回、そして、さらに約200年経った1707年に、これまでで最大級とされる「宝永噴火」が起きています。

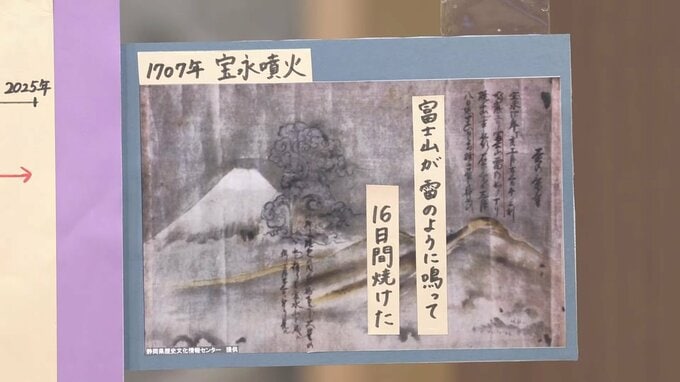

当時の絵には、富士山の山腹に噴火口ができて、噴煙が上がる様子が描かれ、「富士山が雷のように鳴って、16日間焼けた」などと記されています。

この宝永噴火を最後に、300年以上噴火は起きていませんが、2000年に、富士山の地下でマグマが活動していることを示す「深部低周波地震」が多数観測されたことなどを受け、気象庁が「活火山」として監視を始めました。

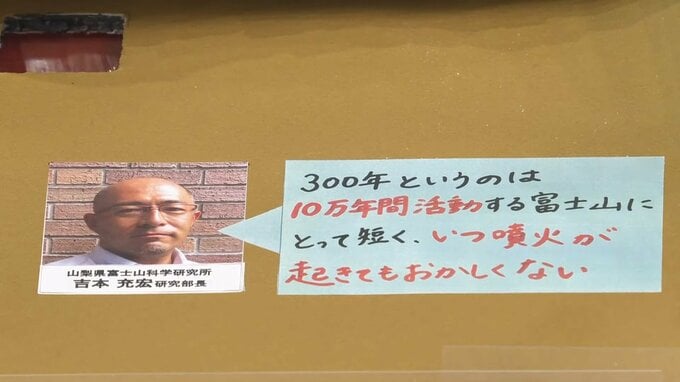

山梨県富士山科学研究所・吉本充宏研究部長は「300年というのは、10万年間活動する富士山にとって短く、いつ噴火が起きてもおかしくない」と指摘。こうした状況の中、政府は噴火した場合の影響などについても調査を進めてきました。