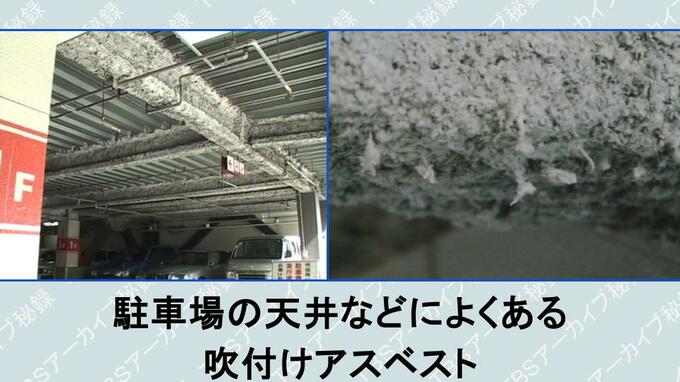

かつて“奇跡の鉱物”と呼ばれたアスベスト(石綿)は、優れた断熱性・防音性・耐火性などから、様々な建築材料や工業製品等に多く利用されていました。しかし、飛び散った繊維の吸引による深刻な健康被害が判明し、現在も既存建物からの除去や被害者補償が大きな問題となっています。(アーカイブマネジメント部 森 菜採)

いつから使われていた?

日本では昭和の高度経済成長期に、鉄道車両や多くの建設場所で使われるようになりました。

1970年(昭和45年)頃から90年(平成2年)頃まで、年間30万トンものアスベスト原料が輸入され、建材や配電盤、そして自動車のブレーキなど身近にあるいろいろなものにアスベストが使われていました。

アスベスト禁止までの課程

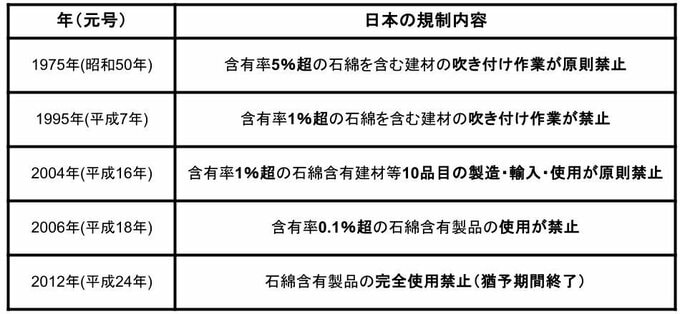

1972年(昭和47年)にWHO=世界保健機関の専門家会議で、アスベストの発がん性が指摘されて以降、ヨーロッパ諸国は次々とアスベストを全面使用禁止にしていきました。日本では最終的に石綿含有製品の完全使用禁止(猶予期間終了)に至ったのは2012年(平成24年)と、わずか十数年前のことです。

アスベストが使われていたのは遠い昔の昭和時代だけではなく、平成でもまだまだ使われていたということを知らない人も多いのではないでしょうか。

危険性の認識は?遅れた対応

1986年(昭和61年)1月の時点でアメリカが発がん性物質として全面使用禁止の方針を打ち出す中、日本では建設省(現国土交通省)が「現状の使用方法では問題ない」との見解を示し、すぐには使用制限が設けられませんでした。

明らかになってきたアスベストの怖さ

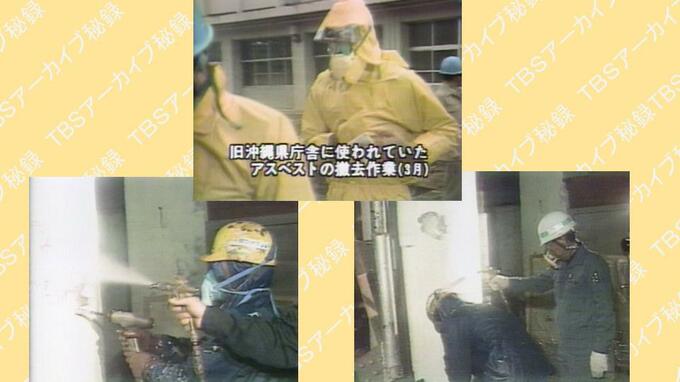

しかし86年の1月に『問題ない』とされたアスベストは徐々に肺がんを引き起こす“発がん性物質”として認識されだし、その年の3月に旧沖縄庁舎を解体する前には、アスベスト除去作業が行われました。

翌年の1987年(昭和62年)には、アスベスト問題がさらに拡大していきます。東京大学では、アスベスト廃絶を求めるシンポジウムが開催されました。

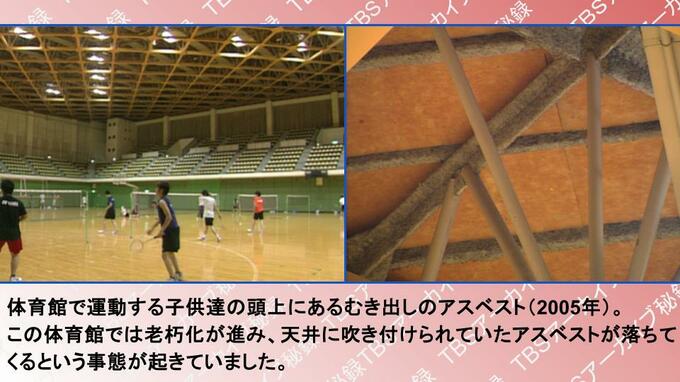

そして大きな問題として取り上げられたのが学校の壁への吹きつけアスベストの使用です。そのため多くの学校で除去作業が実施されました。

さらに理科実験用の『石綿金網』(通常の使い方で飛散する可能性は低いが、劣化などの破損でアスベスト繊維が空気中に飛散する可能性がある)などもアスベストを使っていました。