イヤホンやヘッドホンで、長時間音楽を聴き続けることでおこる、“イヤホン難聴”。どのくらいの音量・時間でリスクがあるの?ノイズキャンセリング機能はアリ?ナシ?耳鼻咽喉科の医師に聞きます。

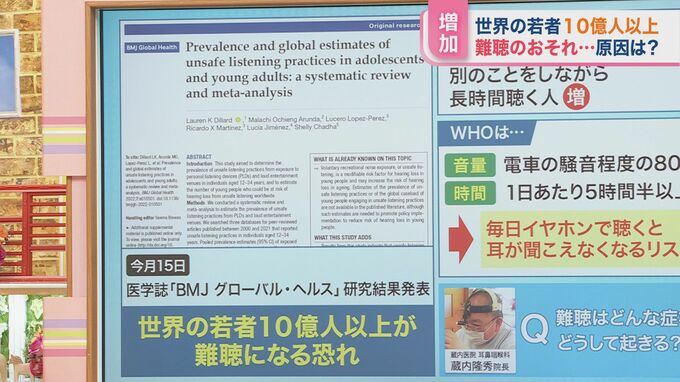

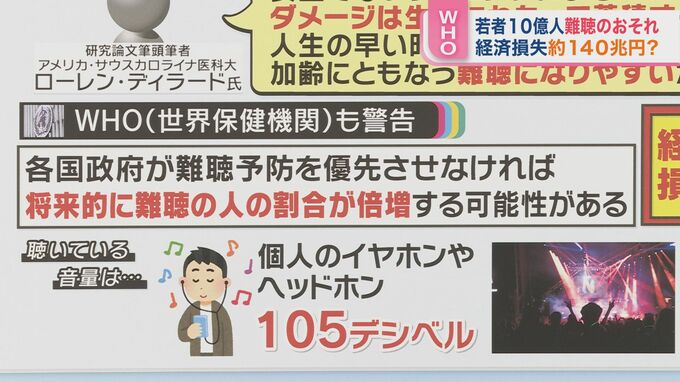

■「世界の若者10億人が難聴のおそれ」WHO研究員ら発表

11月15日、WHOの研究員らが、医学誌「BMJ グローバル・ヘルス」に研究結果を発表しました。

その主な原因は、長時間イヤホンで音楽を聞くこと。

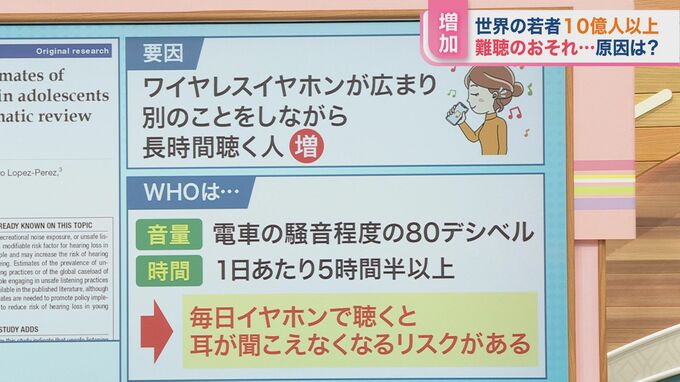

ワイヤレスのイヤホンが広まり、別のことをしながら音楽を長時間聴き続ける人が増えているといいます。

WHOによりますと、

▼80デシベル(電車の騒音程度)の音量で、

▼1日あたり5時間半(1週間に40時間)以上

聞いていると、耳が聞こえなくなるリスクがあるということです。

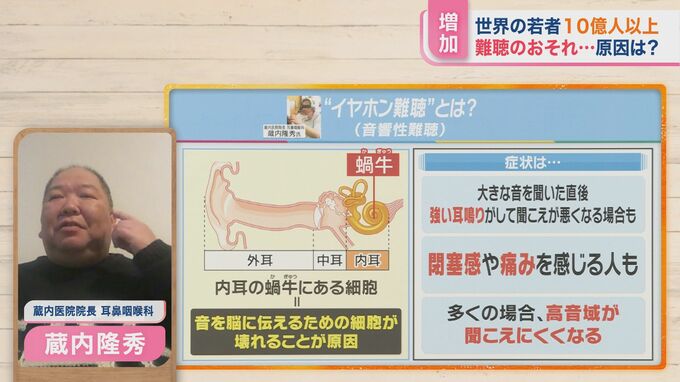

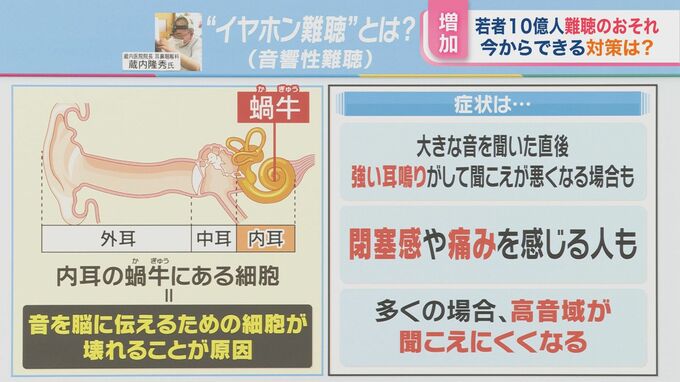

■音を感じる細胞が破壊される“イヤホン難聴”

耳鼻咽喉科 蔵内医院 蔵内隆秀院長:

「難聴」というのは、「聞こえが悪くなる」ということです。

今回の“イヤホン難聴”(音響性難聴)は、内耳の蝸牛(かぎゅう)にある、音を感じる「有毛細胞」が音刺激によって破壊されてしまうことが原因。

その結果、脳に音が伝わらなくなってしまう。

音を伝える「聞こえの細胞」の数とパワーが減ることによって、音を脳が感じる力が弱くなって、音が聞こえなくなる、それで難聴になるということになります。

――“イヤホン難聴”の症状は?

蔵内院長:

大体、聞こえにくい、耳がふさがった感じ(閉塞感)とか、キーンという耳鳴りが多いです。あとはめまいや痛みを感じる方もいらっしゃいます。

“イヤホン難聴”は、今だけではなく、今後にもリスクをはらんでいます。研究論文では、「安全でないリスニングによるダメージは生涯にわたって蓄積する可能性がある。人生の早い時期に騒音にさらされると、加齢に伴う難聴になりやすくなる可能性がある」と指摘しています。

■「大音量でないと集中できない」「授業でも使う」街の若者はー

実際にどれくらいの時間・音量でイヤホンを使用しているのか?街の人に聞いてみました。

20代・ユーチューバー

「編集したりしてるんで、8時間くらいはイヤホンを使います。大音量でないと集中できなくなる。(イヤホンを)外したとき、周りの音が小さく聞こえるっていうのはあります。」

10代・高校生

「(イヤホンを)4時間は付けている。学校の授業でも使うんですけど、通学路とかで音楽聴いて、もう外の音が聞こえないぐらいに(音量を)上げちゃいます。学校の聴力検査とかで引っかからないかな…」

20代・学生

「電車の中だとうるさいんで、音量はかなり大きくする。(家族の会話で聞き直したりは)結構あります。」

■対処されなければ、経済損失は“約139兆円”

WHOも警告を出しています。

「各国政府が難聴予防を優先させなければ、将来的に難聴の人の割合が倍増する可能性がある」

その場合、経済損失は年間約1兆ドル(約139兆円)に上ると指摘しています。

研究によると、若者がヘッドホンやイヤホンで聞いている音量は、105デシベルほど。音楽会場やクラブなどは104~112デシベルということで、耳への負担がかなり大きくなっていることが分かります。