戦後80年、そして、広島と長崎に原子爆弾が投下されてから80年になります。被爆者の高齢化が進み当時のことを語れる人が少なくなっている中、中高校生が思いを受け継ぎ、語り部としての活動を行っています。そこにある思いとは。

中高生が語り継ぐ80年前のあの日の実相

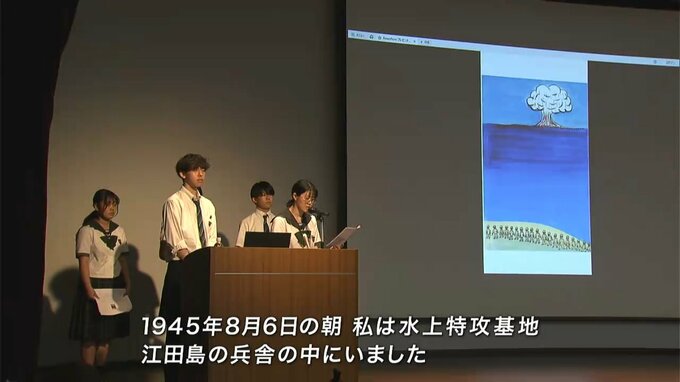

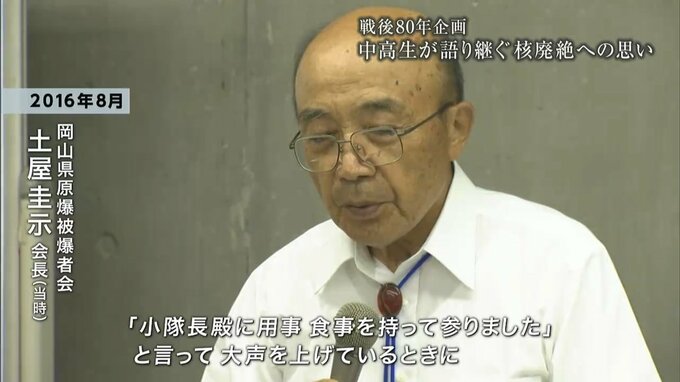

「1945年8月6日の朝、私は水上特攻基地江田島の兵舎の中にいました。『小隊長殿に用事、食事を持って参りました』と、お盆を高く持ち上げて大声を張り上げている時、『ピカッ』と強い光で目の前がまっ白くなり、次いで『ドッ・ガーン』と大きな音で窓ガラスが割れました」

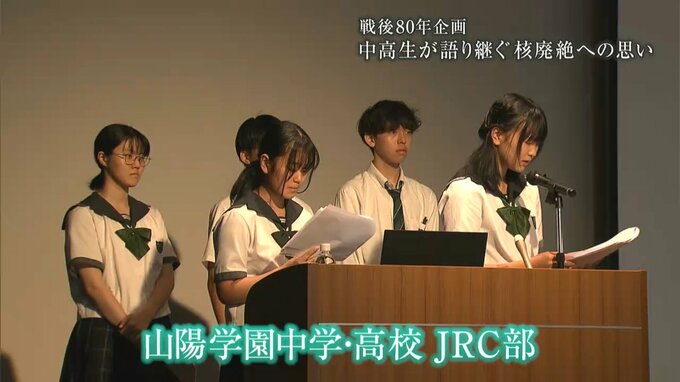

核兵器の恐ろしさを知ってもらうとともに、平和の尊さについて改めて考えてもらいたい。紙芝居を使って語り部を務めるのは、山陽学園中学・高校で平和活動などに取り組むJRC部の生徒たち【画像②】です。岡山県原爆被爆者会と協力し、原爆投下後の広島の惨状などを伝えています。

「『兵隊さーん、水をくださーい』『死んでもいいから水をくださーい』と断末魔の悲鳴をあげている人に、水筒の水をあげると、一瞬、顔が和らぎましたが、しばらくして亡くなられました」

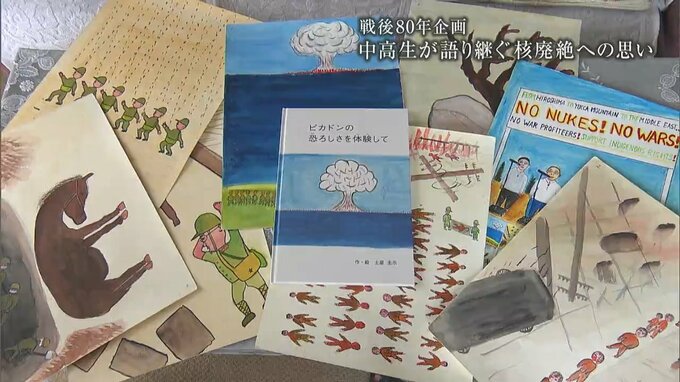

1945年8月6日の朝、広島市の中心部に原爆が投下。その年の終わりまでに約14万人が死亡したと言われています。岡山県原爆被爆者会の元会長、土屋圭示さんが2008年に作った絵本【画像③】が紙芝居となりました。当時17歳。水上特攻隊員だった土屋さんは、放射能を浴びながら救援や火葬にあたりました。

(土屋圭示さん)

「小隊長殿に用事、食事を持ってまいりました。と言って、大声を上げている時にピカッときたんです。で、目の前がまっ白です」

5年ほど前までは、岡山県内を中心に講演を開き、自らの言葉で被爆体験を伝えていました。しかし、97歳となった今は認知症で介護生活を送っています。もう、語り部として活動することはできません。全国の被爆者は、10万人を下回っています。平均年齢は86歳を超え、毎年8千人から9千人が亡くなっていて、記憶の継承が課題となっています。

「私たちは今、ピカドンが落ちたころとはちがって、物は豊かで食べ物にも不自由しない平和な世の中にいます。人間が作った、この恐るべきピカドンが、二度とこの世に使われないよう、私は平和への強い願いを心に込めながら、この本を出させてもらいました。ノー、モア、ヒロシマ!」

放課後に集まり、練習を重ねる生徒たち。両親はもちろん、祖父母ですらほとんどが戦後生まれという世代です。土屋さんはどのような思いで筆をとったのか…。少しでも気持ちに迫れればと生徒たちは自宅を訪問しました。できたやりとりはわずかでしたが、「語り継ぐ」という思いを新たにしたと言います。

(森美乃莉さん)

「心から思っていることは本当に伝わってきて、土屋さんのような方たちの思いを、小さい子とか自分のような同じ学年とか、近い方たちにも伝えていきたいと思いました」

(福岡空花さん)

「絵本の原本とかを見せてもらたんですけど、裏側に書くことを毎回修正とかをしていたので、土屋さんがそれだけ強い思いを持ってつないできたものをつなげるのは、私たちには難しいけど、どうやってやったらいいか考えたいと思います」

(山田紗季さん)

「文字だけでも伝わる戦争の怖さとか惨さとかを、より多くの人に伝えられるようにするためにはどういう言い方をすればいいのかなとか考えながら、頑張って練習しています」

(緒方康之教諭)

「最終的には、この台本を読み込んで読み込んで、自分のセリフにしてほしい。自分の言葉。思いを伝えるというのを原点にして、大事にして伝えていってほしい。これはみんなにしかできない。話を聞いて継承していこうと思っているみんながやること」