戦後80年を迎えて戦争体験者の多くが故人となり、戦争の記憶を次世代にどうやって伝承するかが大きな課題になっている。そうした中、モニターに映し出された語り部から質疑応答を通じて戦争の体験談をより実感を持って視聴することができる最新システムが注目されている。かながわ平和祈念館に導入されたこの対話型の語り部視聴システムと、対話を実現するAI技術を取材した。

リアル映像の語り部と質疑応答が可能に

横浜市港南区にあるかながわ平和祈念館。戦争体験を風化させず、次世代に伝えていくことを目的にした施設で、神奈川県が設置している。

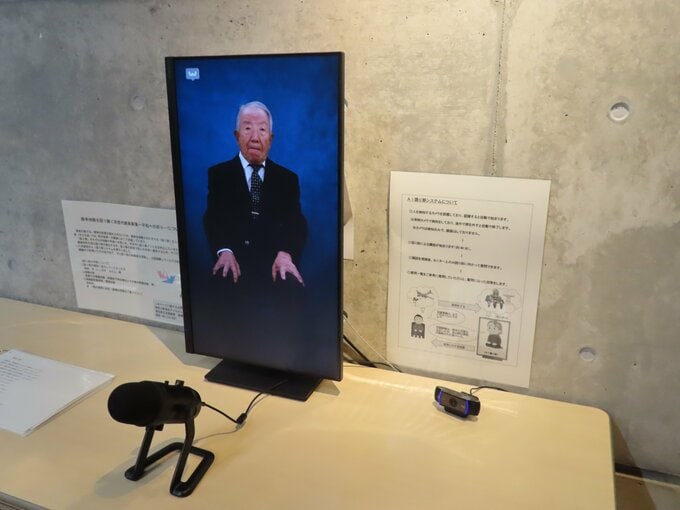

戦後80年の節目となる今年、全国の自治体では初めて「対話型語り部講話システム」が導入された。簡単に言えば、神奈川県内で活動している戦争体験の語り部の映像によって講話を聞くことに加えて、質疑応答を通して対話ができるものだ。

語り部は、横浜市在住の西岡洋さん。93歳の西岡さんは今年8月9日に長崎市で行われる平和祈念式典で、被爆者代表として「平和への誓い」を述べることになっている。

西岡さんが映し出されたモニターの前に座ると、何のスイッチを押すこともなく、西岡さんの映像が語り始める。

「私は西岡洋と申します。これから長崎における原爆の被爆体験をお話しようと思います」

西岡さんは13歳だった1945年8月9日、長崎市で被爆した。当時は夏休みがなく、1日おきに登校していて、この日は朝から学校にいた。なかなか授業が始まらないと思っていたら、空襲警報が鳴らないなかで爆撃機2機が上空に現れる。原爆が投下された瞬間を、自らの記憶から生々しく語った。

「ものすごい閃光が体を包んだ。(中略)次の瞬間、ドカーンとくると予想したら、ところが、まったくドカーンがないわけです。あれっ、と思って、1秒、2秒、3秒、4秒くらいですかね。何にも物音ひとつしない。おかしいなと思って体を上げた時に、すごい爆風です」

西岡さんは、被爆体験を約40分間にわたって語った。映像は鮮明で、唇の動きや手の動き、体の揺れ、まばたきなど、細かい動きまでリアルに見えた。

驚いたのは講話が終わった後だった。西岡さんの映像が、「何か質問があればお願いいたします」と質問を求めてきた。そこで、モニターの側に置かれていた、約130の質問を書いたリストから、「原爆が落ちたときに命の危険を感じたかどうか」と質問する。すると、西岡さんの映像は、頷きながら質問を聞いて、まるでこの場所にいるかのように答え始めた。

「ある意味ではすべてが怖かったというか。事実が分からないわけですから、すべてが怖いんですね……」

その後もいくつかの質問をした。質問リスト通りに聞かなくても、似たような趣旨の質問であれば、西岡さんの映像はふさわしい回答を返してきた。