「前へ前へ、挑戦し続けよう」という風土

今では多くの移住者であふれる海士町だが、2000年代前半に“人口減少で財政破綻寸前”まで追い込まれた過去がある。

当時の山内道雄町長は、財政再建のため大胆な改革を断行。役場職員の給料をカットし、捻出した資金をもとに細胞を壊さずに地元の海産物などを急速冷凍できる機械を導入。特産品のシロイカや岩ガキをふるさと納税の人気返礼品に育て上げた。

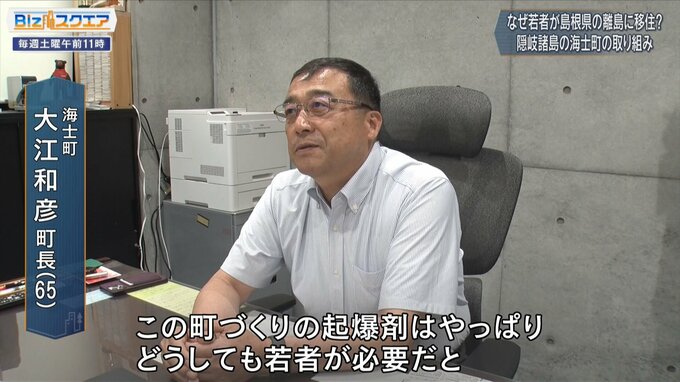

そして当時町役場の課長だった現町長の大江和彦さん(65)は、“改革には若い人材の島への誘致が不可欠”と感じていたという。

『海士町』大江町長

「“若者よそ者バカ者”と言って一時流行ったが、町づくりの起爆剤はやはりどうしても若者が必要だと」

そこで海士町は、2006年に「AMAワゴン」という都市農村交流プロジェクトを開始。職員が運転するマイクロバスに都市部の熱意ある若者を乗せ、島に連れてくるというものだ。

その時の若者たちが中心となり、廃校寸前だった島の唯一の高校の復活をかけた

「高校魅力化プロジェクト」がスタート。全国から生徒を集める「島留学制度」で生徒数はV字回復を達成した。

大江町長

「まず組織風土として若い人たちの発案を管理職も『よしわかった行こう』と、我々特別職と協議して『よし行こう』と。議会に提案するけど議会も行け行けという形なので、“全てが前へ行こう前へ行こう、挑戦をし続けよう”という雰囲気がある」

「町民と対話」で次世代リーダー育成

新しい事に挑戦できる環境に企業も注目し、海士町を舞台にしたユニークな研修プログラムも生まれた。

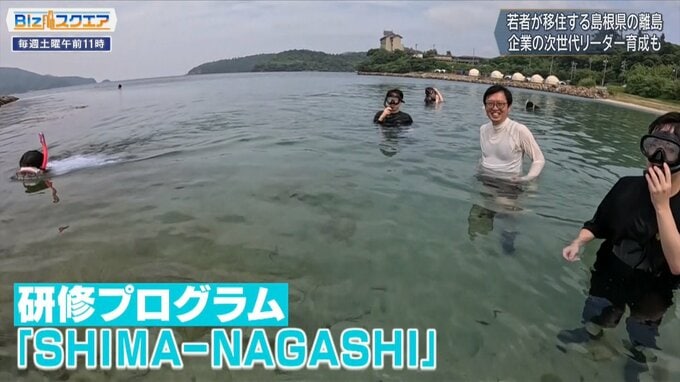

これまでサントリーやトヨタ自動車といった大手企業の幹部候補生が多数参加している“次世代のリーダーを育成する研修プログラム”「SHIMA-NAGASHI」。

運営しているのは、AMAワゴンプロジェクトがきっかけで移住した阿部裕志さん(46)が起業した『風と土と』だ。

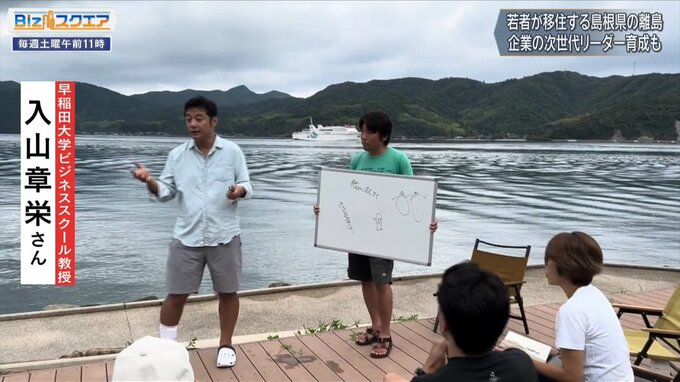

公共事業以外に島に収益をもたらす企業が必要だと感じていた阿部さんは、人材育成分野に着目し事業をスタート。たまたま海士町を訪れた早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄さんにプログラムの監修を依頼し、2021年に「SHIMAーNAGASHI」が生まれた。

『早稲田大学ビジネススクール』教授 入山さん:

「海士町の一番の魅力は人。本当に素晴らしい。それからコンビニも何もないから逆に、東京では味わえない創意工夫や関係性が生まれる。若者も頼られて、助けてあげるとすごく喜ばれる。東京だと自分は大きな組織の1人みたいな存在に感じるが、海士町に行くと自分がすごく役に立つんだなというのが実感できる」

2泊3日の研修では、参加者は多くの時間を海士町で挑戦を続ける“島民との対話”に費やす。

入山さん

「結局“自分は何をして生きていきたいのか、自分は何者なのか”ということが一番大切だが、仕事に忙殺されて考える時間がない。だから経営者になっても、自分の意思や言葉がなかったりする。何にもない島で、素朴な島の人と話すことで、自分は結局何を大事にしたいのか何をして生きていきたいのかということを言語化することが非常に重要」

自分の人生で大切にしていることを、“自分自身が腑に落ちる言葉で他人に伝える”ことは、研修の参加者だけでなく島民の成長にもつながっているという。

SHIMA-NAGASHI参加者

「是非体験して欲しい」

「3日間だけでこんなに人と繋がれるって、本当最高だった。海士町めっちゃいい。次は家族と来ます」