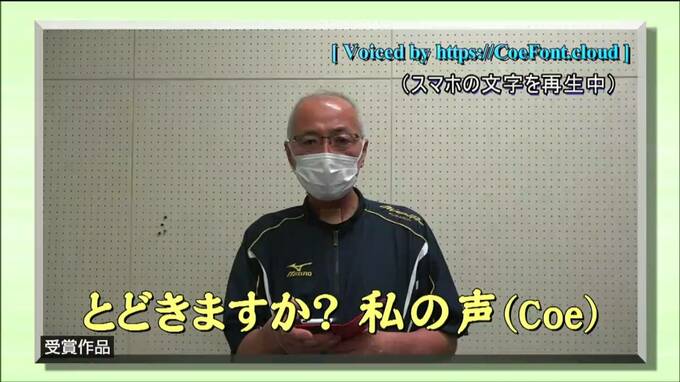

■「声を届けることは、自分の思いを届けること」そして・・・

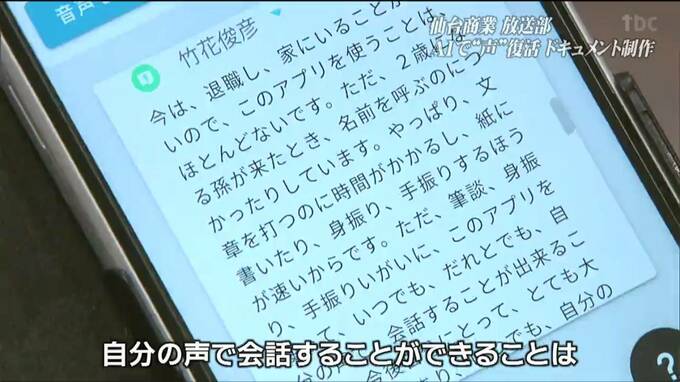

日常生活では、まだ筆談が中心の竹花先生ですが、「コエフォント」を上手に活用するため、文字を早く打つ練習を重ねています。

竹花俊彦先生:

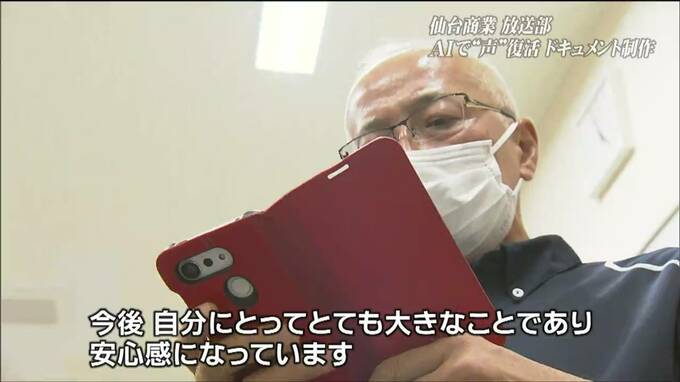

「2歳になる孫が来たとき、名前を呼ぶのに使ったりしています。自分の声で会話することができることは、今後自分にとってとても大きなことであり、安心感になっています」

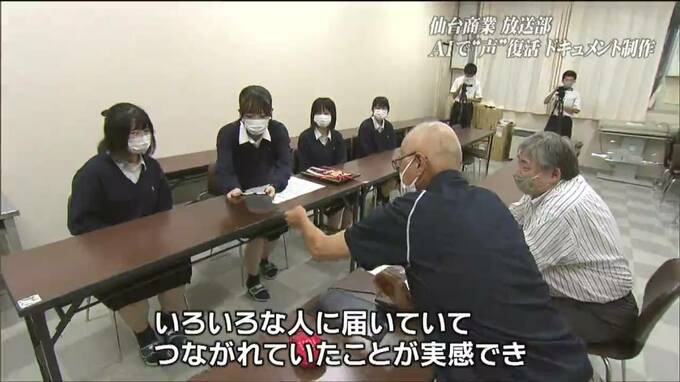

竹花先生の下には、作品を観た元同僚や教え子たちから、励ましと感動の声が寄せられているといいます。部員たちも、あらためて自分たちの思いが、多くの人たちに届いていることを強く感じ取っていました。

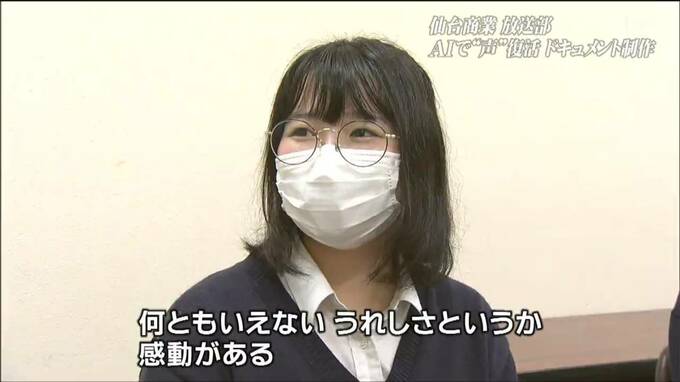

仙台商業放送部 伊藤茉樹部長(中3):

「全国で賞を取ったとはいえ、あんまり実感がなかったが、色々な人に届いていて、繋がれていたことが実感できて、何ともいえないうれしさというか、感動がある」

いつも声を使い部活動に取り組んでいる高校生たち。失った声を最新技術で復活させる恩師の姿を、自分のこととして見つめてきました。エンディングには、そんな部員たちの思いが込められています。

作品のエンディング ナレーション:

「私たちは今回の取材を通して、声の大切さを知り、声を届けることは自分の思いを届けることであると気づきました。そしてたとえ声を失っても新たな技術によって思いを届ける手段が開発されています。笠原先生から竹花先生へ。竹花先生から生徒たちへ。そして私たちへと想いは届けられる。とどきますか私の声」