「逃げ地図」とは

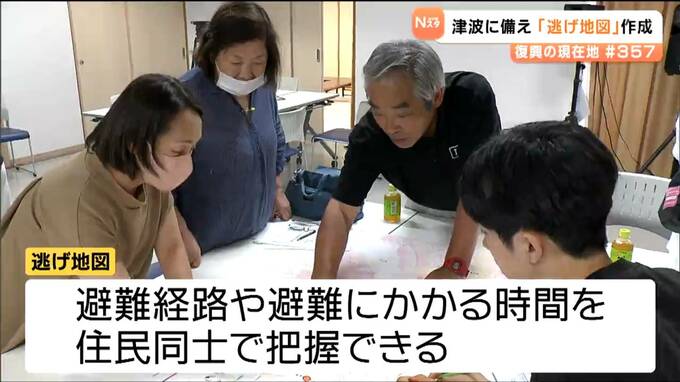

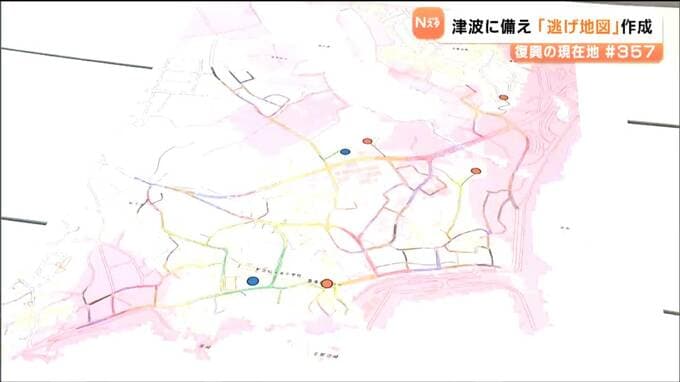

この日、地区の避難所では住民を対象に「逃げ地図」づくりのワークショップも開かれました。「逃げ地図」とは避難経路や避難にかかる時間を住民同士で把握することができる地図です。

高齢者が徒歩で3分かかる距離ごとに色を変えて避難経路を書いていきます。例えば、自宅から避難所までの経路を書くのに5色使った場合、避難にかかる時間は「3分×5色」で15分となります。住民同士が話し合い出来上がった「逃げ地図」。長年、住んでいるからこそわかる土地勘も反映されています。

参加した住民:

「(逃げ地図では避難所まで)15分でしたけど、高齢70~80代になればやっぱりそれ以上にかかることもあると思いました。改めて家族会議で話したいと思います」

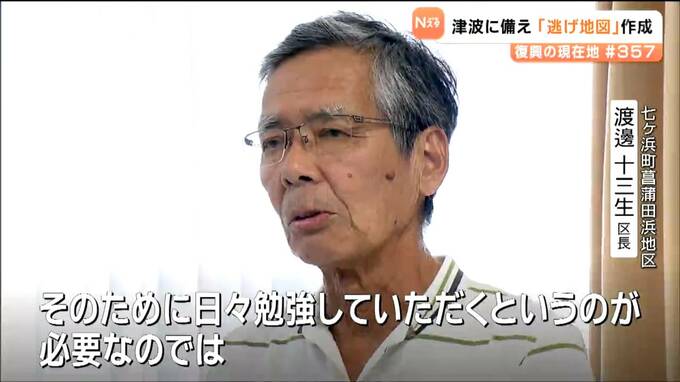

津波から身を守るため、渡邊さんは日頃から避難について考えることが必要だと話します。

七ヶ浜町菖蒲田浜地区 渡邊十三生区長:

「どこ逃げても菖蒲田浜地区は浸水エリアなんですよね。震災があった、あの経験からすると、最前の策はやっぱり自分で考える。そのために日頃から勉強していただく、そういうのが必要なんじゃないかな」

地区の防災計画に携わっている東北学院大学の渡邊圭講師は、今後、想定される最大クラスの津波に備え避難にかかる時間を予め把握しておくことは重要だと話します。

東北学院大学 渡邊圭講師:

「(震災の津波で)さらに平坦になってしまったので、高い波が来た時に避難も早急にしなければいけない。地区の役員も高齢化しているので、避難時間を可視化したい」

高齢化が進み避難に時間がかかることが懸念される七ヶ浜町菖蒲田浜地区。どこに、どのように逃げれば安全なのか?逃げ地図を作ることで得られた住民の「気づき」を避難に生かす取り組みが続いています。「逃げ地図」を作るワークショップは宮城県内では気仙沼市と南三陸町などの一部地区でも実施していて七ヶ浜町では初めてでした。東北学院大学・渡邊講師の研究室では10月に行われる地区の防災訓練までに地図をデジタル化し、住民がスマートフォンなどで簡単に見られるようにしたいと話していました。