トカラ列島近海では、ここ2週間で1100回を超える地震が発生し、3日は震度6弱の地震も観測しています。

なぜここまで地震が頻発するのか、地震学に詳しい東北大学の遠田晋次(とおだしんじ)教授は、地下深くにマグマが入り込むなどして断層に影響を与えている可能性を指摘します。

東北大学災害科学国際研究所 遠田晋次教授

「こういった活動は群発地震と言いまして短期間にある地域でたくさんの地震が起きる現象です。最近ですと能登半島で2024年1月1日の大地震の前に3年ほど珠洲市の辺りで集中的に起きた地震も群発地震の一つ」

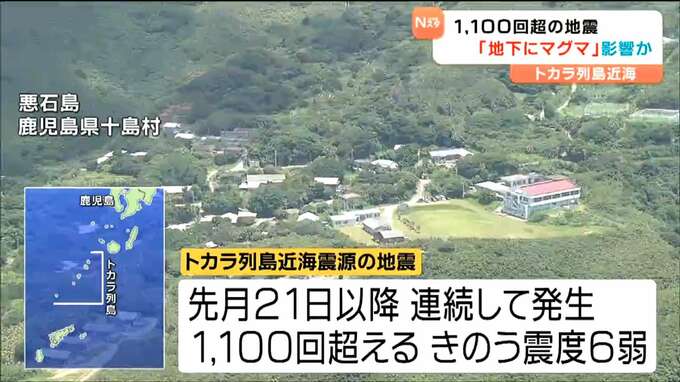

鹿児島県のトカラ列島近海を震源とする地震は、6月21日以降、連続して発生。

その回数は1100回を超え、3日は十島村(としまむら)の悪石島(あくせきじま)で、震度6弱を観測しています。

遠田教授は、データが乏しく断定は難しいと前置きしたうえでメカニズムをこう指摘します。

東北大学災害科学国際研究所 遠田晋次教授

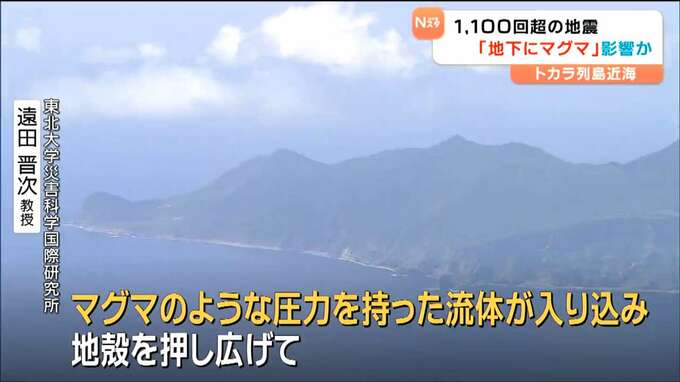

「考えられるのはトカラ列島近海の地下深くにマグマが入り込む、マグマのような圧力を持った流体が入り込み地殻を押し広げて短期間に極端に地盤に力がかかっている状態が生まれている」

「断層が刺激を受けてたくさんの地震を起こしていると状況だと思います」

また、2000年には同じような群発地震が伊豆諸島で起きていると話します。

東北大学災害科学国際研究所 遠田晋次教授

「2000年の6月末から始まった伊豆諸島の群発地震も2か月続いたが、震度6弱程度の地震が6回発生している。そういう活動もあった。必ずしも今回の場合が異例の状況ではない」

「過去にもっとすごい活動は他の地域で起きている」

「2000年の活動では三宅島で全島避難となった。三宅島の噴火もありましたし火山ガスも発生している」

「こういう群発地震は宮城県でも全く無視していいわけではない。宮城県にも火山がありますので、そういったことも今後。起きるかもしれないと学んでいくことは重要」

気象庁は今後も震度6弱程度の地震に注意するよう呼び掛けています。

遠田教授は、いつ終わるのか、先を見通すのは難しいと話していました。