■沖縄で増える“子ども”の感染 そこから見える“後遺症”への警鐘

他の都道府県より早く、オミクロン株の感染が広がった沖縄県では、10代以下が 新規感染者の4分の1を占め、子どもの感染が増加している。沖縄県立南部医療センター・こども医療センター。全国に20数施設しかない小児専門の集中治療室を備え、新型コロナで重症化した子どもの治療も担ってきた。

1月18日、入院したのはオミクロン株に感染した生後3か月の乳児とその母親。乳児は“中等症”だと診断された。

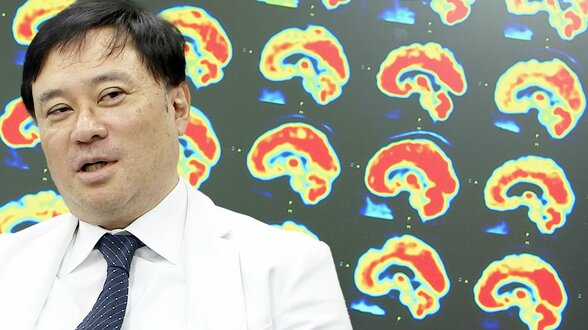

こども医療センター 張慶哲 医師:

入院の夜のときは少し酸素が必要な状況だったんですけども、最初は“陥没呼吸”と言って呼吸がしんどい様子がひどかった。

一時はミルクも飲めないほど呼吸が苦しくなり、人工呼吸器の装着も考えるほどだったという。その後、症状は安定したが、一緒に感染した母親も体調不良が続いていたという。治療にあたった看護師は、ほかの家族もコロナ陽性であることなどから来る家庭への心配と、病院内という閉鎖空間でのストレスもあり、母親は「疲れ切った感じだった」と話す。

さらにもう1人、中等症の3歳の男児が入院していたが、男児は喘息の基礎疾患を持っていたという。

こども医療センター 張慶哲 医師:

懸念されるのはひとつは日本ではまだ12歳未満はワクチンで守られていない年代であるということ。感染者数が増えるということは、子どもの中でも基礎疾患を持った人であるとか、特に免疫的にもリスクが高い乳幼児などのお子さんに感染がどんどん広がっていくということです。

張医師によると、アメリカではオミクロン株に置き換わってから、0歳から4歳の入院が2021年の年末に比べ2倍以上に増えているという。こうした状況から、喘息や糖尿病といった基礎疾患を持った子どもや、免疫システムが未熟な乳児の重症者が今後、増加していく可能性があると話す。

また、張医師が警鐘を鳴らすのは、子どもについての後遺症。「MIS-C」と呼ばれる症状だ。

「MIS-C」は、若い世代が感染した後に全身に炎症が起きるなどさまざまな症状を引き起こす後遺症の1つ。コロナの後遺症として、新たに出てきた病気で、診断も難しく、治療法も確立されていない。

こども医療センター 張慶哲 医師:

だいたい罹患してから1か月後くらいに発症しやすくて、熱とか、発疹が出たり、後は心臓の方に影響が出たりという病気です。この病気自体は私たちの病院でも2例、軽症も含めると3例の経験があります。

(それはコロナが収まった後に出てくる?)

こども医療センター 張慶哲 医師:

そうです。コロナが終わって大体4週間後くらいに出てきて、集中治療が必要な症例がありました。

■前例のない急拡大 これからの感染対策の方向性とは

これまでにない規模での感染拡大をもたらしている、オミクロン株。感染対策についても、隔離方法についても、専門家と行政の間で対応が分かれている部分が見られる。果たして、私たちは何を主眼に対策を続けていけばいいのか。ウイルス学の専門家は、新型コロナの主な感染経路は、空気中に漂うエアロゾルを吸い込むことによる「空気感染」であることがポイントだと話す。モノに触る接触では、ほとんど感染せず、手の消毒もあまり意味がないというのだ。

仙台医療センター 西村秀一 ウイルスセンター長:

デパートに入るときにアルコールだけやられたり。あんなのいらんって話をちゃんとしていかないと。換気の悪くて狭いところで、人と長時間いるようなシチュエーションは良くないですよね。

また、飲食店のアクリル板についても、換気を妨げ、ウイルスが滞留してかえって危険になることもあると指摘する。飲食の際の人数制限も議論となっているが西村医師は、こう断じる。

仙台医療センター 西村秀一 ウイルスセンター長:

為政者としては一番楽なやり方ですよね。今までの対応と少し違っていてもいい気がしますね。やっぱりエアロゾルを一杯出す行為は、大声とかそういう行為ですので、人数が多くても大声を出さなければいいわけです。すごく広いところで距離をとって、天井も高くて風も流れている状況を作れば、僕は人数が多くてもいいと思います。

(報道特集1月22日放送より抜粋・編集)

※情報提供は番組ホームページまで