2025年5月、熊本大学は特定の医師に診療をさせないよう外部の病院に要請するなどのパワーハラスメント行為があったとして、50代の教授2人を戒告の懲戒処分としました。

被害を受けた男性医師や関係者がその実態を語りました。

教授とみられる人物の音声「とりあえず◆◆(男性医師)はうちをクビにしていますので、きのうそういう(医局を辞める)話をしに来たので、バカモンと言って一旦こっちから絶交を突きつけていますから」

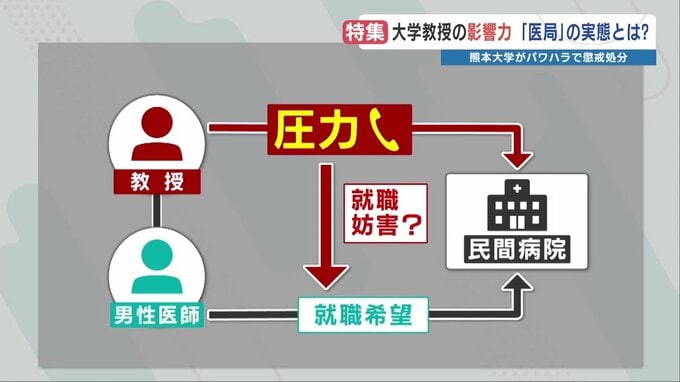

これは2023年12月、熊本大学・大学院の生命科学研究部に所属する50代の教授が、熊本市内の民間病院に電話をかけた時のものとされる音声です。

教授とみられる人物は、病院に対し、自分の元を離れて病院に就職しようとしていた男性医師を雇わないよう求めています。

教授とみられる人物の音声「熊本の★★(診療科)で僕の目の黒いうちにそういうことはありえないということを本人が理解できればいいので」

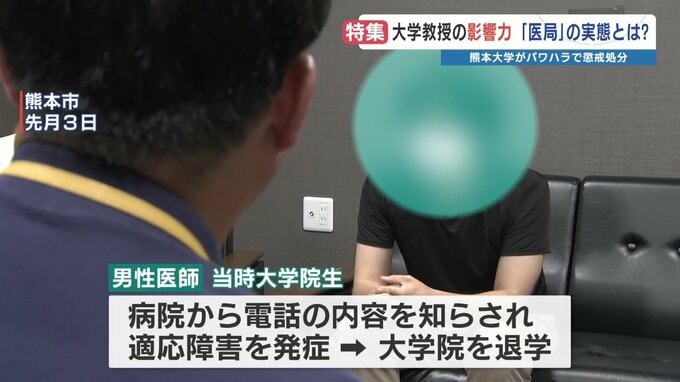

当時、大学院生だった男性医師は、病院から電話の内容を知らされたことをきっかけに適応障害を発症し、大学院を退学しました。

被害をうけた男性医師「あと1週間行っていたら博士号も取れたけど行けなくなってしまった。4年間を完全に棒に振ったという感じ。悔しい、憤り、どちらもある」

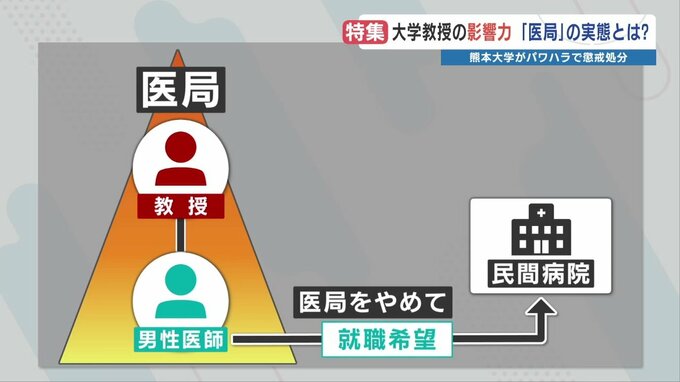

なぜ教授は、それほど強い権限を持っているのか

医療関係者によりますと、多くの大学病院には診療科ごとに医師たちが所属する「医局」と呼ばれる組織があります。そのトップに立つ教授は人事権を持ち、民間病院への医師の派遣などに強い影響力があるとされています。

パワハラを受けた男性医師も医局に所属していましたが、大学院卒業後は医局をやめて民間病院への就職を希望していました。

男性医師は、当初、就職が認められなかったのは、自ら就職先を探そうとしたことが原因だと考えています。

被害をうけた男性医師「本来は医局から「お前はここに行け」と人を派遣する病院の引き抜きと教授に勘違いされた」

パワハラ行為から約5か月後、男性医師が就職した病院の幹部は、当初すぐに雇えなかった理由をこう説明します。

男性医師が勤務する病院の幹部「円満だと確認せずに無理矢理雇えば、協力関係が悪くなることは容易に想像できる。例えば人事が回らないとか」