戦後80年を迎えた今年、沖縄戦の歴史や実相を修正し矮小化するような発言が政治家から相次いでいます。沖縄戦の体験者が少なくなるなか、私たちは沖縄戦とどう向き合い、どのように次世代へと紡いでいくべきなのか。後編では、「歴史修正主義」への向き合い方を、2人の専門家に話を聞きました。

▼琉球大学 山口剛史 教授

「瑞慶覧長方さんを知っていますか。見たことある?実はこの人、この小学校の卒業生だよ」

慰霊の日を前に南城市の小学校で開かれた平和学習。

▼琉球大学 山口剛史 教授

「きょうは瑞慶覧長方さんと(姉の)シゲさんが、どんなふうに生き残ったのか一緒に見てみたいと思います」

戦前・戦中・そして戦後。それぞれの場面で、日本兵や米兵に対する心情の変化を証言から読み取ります。

▼琉球大学 山口剛史 教授

「自分なりに沖縄戦こうだったのかな、ああだったのかなと考えて、自分なりの像をつくるのを大事にしているので、そういう意味では、答えがあるんじゃなくて、考える授業、子どもが主体的に沖縄戦像をつくるということを一番、気にはしてますね」

軍の作戦本質捉えていない 沖縄戦めぐる発言

▼西田昌司 参院議員

「沖縄は地上戦の解釈を含めて、『かなりむちゃくちゃな教育』のされ方をしていますよね」

▼参政党 神谷宗幣 代表

「なんで本土の人間や日本の人たちが、全国から行って沖縄を守ろうとしたのに、それを悪く言うような表記があるんですかという話ですよ。おかしいということの何がおかしいんですか。何が歴史修正なんですか。違うよ。戦争に勝ったアメリカが歴史を変えたんですよ」

政治家から相次ぐ沖縄戦の歴史認識などをめぐる発言について、山口教授は、日本軍の作戦の本質を捉えていないと指摘します。

▼琉球大学 山口剛史 教授

「例えば沖縄出身の防衛隊に対して、あなたたちはもう自分の家に帰りなさいと言って途中で解散させるとか、中にはこの戦争に負けるから、もう絶対死んじゃだめだよと沖縄の人を諭した日本兵、確かにいるんですよね。いることは事実だけど、作戦の方針で日本軍がやろうとしたことと、個人の良心的な行動とは区別されて語られるべき」

今回のような主張は、決して目新しいものではないとして冷静に受け止めつつ、明確に反論します。

▼琉球大学 山口剛史 教授

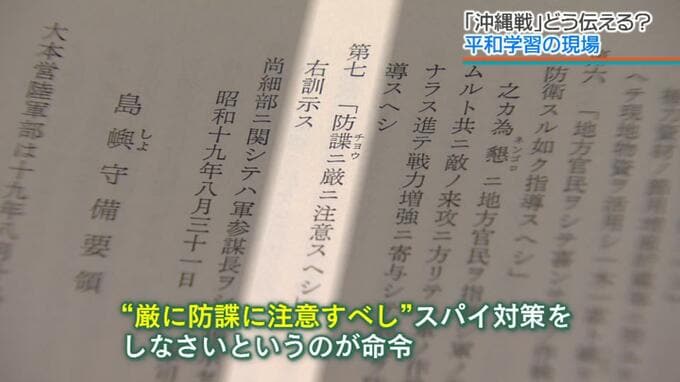

「僕らが勝手に、『軍に責任があって…』と解釈しているのではなくて、軍の作戦として、住民を保護するのではなくて、『喜んで軍の作戦に協力して防衛するように指導しなさい』というのが軍の方針、命令なんですよね。『厳に防諜に注意すべし』スパイ対策をしなさいというのが命令。だから、この命令に基づいて、各部隊は地方で動いているわけですよ」

沖縄戦の"書き換え"を拒否 歴史修正主義と対峙してきた沖縄

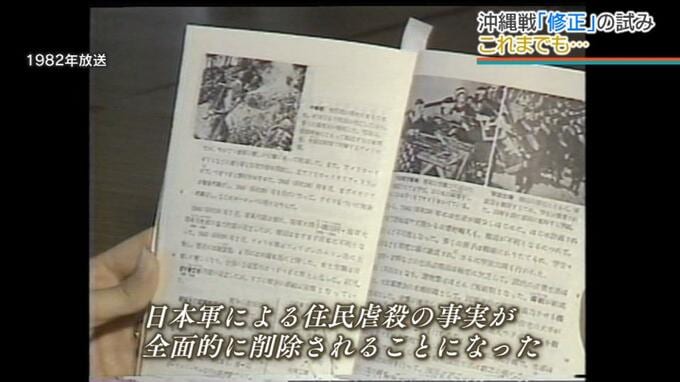

沖縄戦を修正するような試みは、これまでも繰り返し起きてきました。

1982年には教科書から日本軍による住民虐殺の記述が削除され、県民から大きな反発が起こります。結果、これまで沈黙を続けてきた戦争体験者の新たな証言を掘り起こすことにつながり、翌年、記述は復活することになります。

▼新しい歴史教科書をつくる会 藤岡信勝 会長(当時)

「軍が悪玉であると言いたいために、異常な表現を使っている。一部の兵士が仮に手りゅう弾を渡して、どういうことを言ったとしても、それは軍の命令や強制とは関係ないことだ」

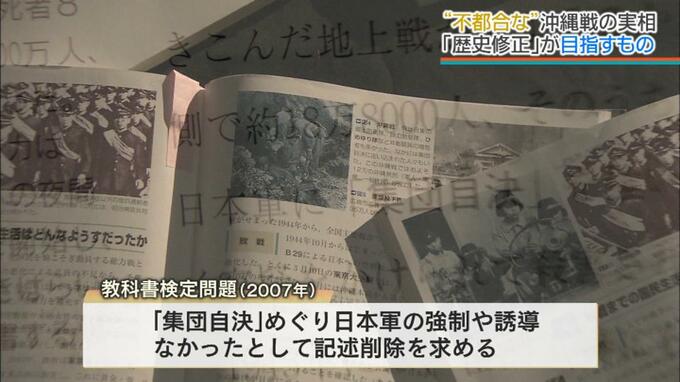

2007年には「集団自決」をめぐり、日本軍の強制や誘導はなかったとして、教科書からの記述削除を求める検定意見が付けられました。

▼元文部科学大臣 自民党 中山成彬 衆院議員(当時)

「戦後、アメリカに占領されている間に、すっかり日本軍が悪かったんだと、そういう刷り込みが行われた。日本軍が悪かったいう"思い込み"が、今でも沖縄の人にはあるじゃないかと思う」

繰り返される、沖縄戦の歴史を修正しようとする試み。県民はその度に、沖縄戦の実相を語り継ごうと立ち上がってきました。

「歴史修正主義」に詳しい専門家は、歴史を書き換えようとするような主張は見抜くことが難しいケースも多いとしたうえで、その特徴を指摘します。