西日本では梅雨明けが発表され、これから本格的な夏を迎える中で気をつけたいのが「食中毒」です。日々の食事や調理の中で気をつけるポイントを、“食の専門家”に聞きました。

27日に西日本各地で梅雨明けが発表されましたが、依然として蒸し暑い日が続きます。暑さは、これからが更に厳しくなる季節です。まちの人に、この時期「気になること」を聞くと、こんな声が聞こえてきました。

【まちの人の声】

▼「『食中毒』に気をつけたいですね。まな板や包丁を除菌するとか…」

▼「保育園でも、6月から11月まではお弁当を持っていくのは中止になっていて…。(理由は)食中毒。暑いので、保存が難しいんだと思います」

▼「お肉とか買ったら、小分けにしてすぐに冷凍保存する…。あまり常温で置かないようにしています」

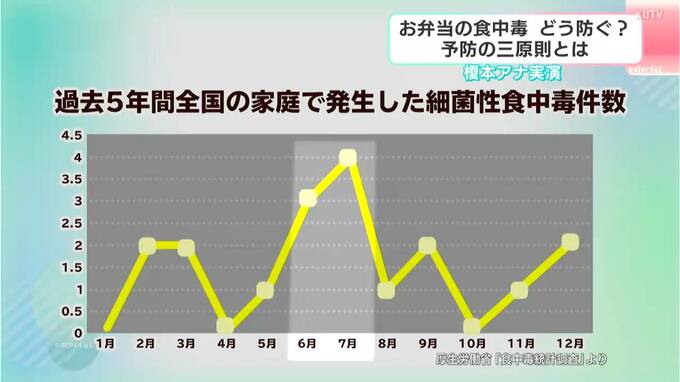

みなさん気をつけているのが「食中毒」です。過去5年間の、全国の家庭で発生した「細菌性食中毒」の件数を見ると、6月から7月にかけての発生が多いことが分かります。(出典:厚生労働省『食中毒統計調査』)

そんな「食中毒」について、高知学園大学 健康科学部 管理栄養学科の教授で“食の専門家”でもある、徳広千惠先生に聞きました。

細菌やウイルス、有害な物質が付着したり含まれたりした食品を食べることで、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状が出る「食中毒」。食品の「臭い」などでわかる場合もありますが、実は、ぱっと見ただけではわからない場合もあるのです。