情報の伝達手段やサイレンの鳴らし方を見直し

こうした事態をうけて、ダムを管理する県は専門家を交え、緊急放流をする際の情報提供のあり方を検討してきました。

県立大学工学部 呉修一 准教授

「一般的な感覚から言うと、ファックスでまだやり取りしているのは。令和だぞと。時間かかりすぎじゃないかな」

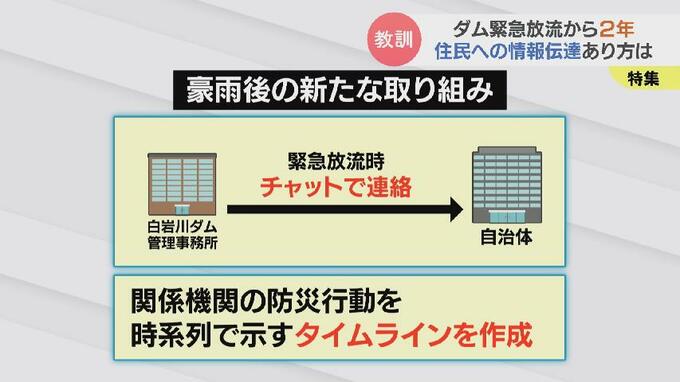

検討会がとりまとめた行政側の新たな取り組みとして、ダムの管理事務所から自治体への連絡手段はこれまでファックスが基本でしたが、リアルタイムでのやり取りができるチャットを追加。

また、関係機関の防災行動について時系列で示すタイムラインを作成しました。

ダム下流に整備されている12か所の放流警報設備は、川から離れた住宅にも音声が届くようスピーカーを増設しました。

また、危険性のレベルに応じてサイレンの鳴らし方も改良されました。今年度からは新たに、緊急放流を行う「可能性がある場合」も、サイレンを約50秒間、3回鳴らし、緊急放流を行う際は約20秒間のサイレンを10回鳴らす運用としました。

14日の防災訓練で、住民らは避難を呼びかけるサイレンが鳴ると、近くの公民館まで避難しました。

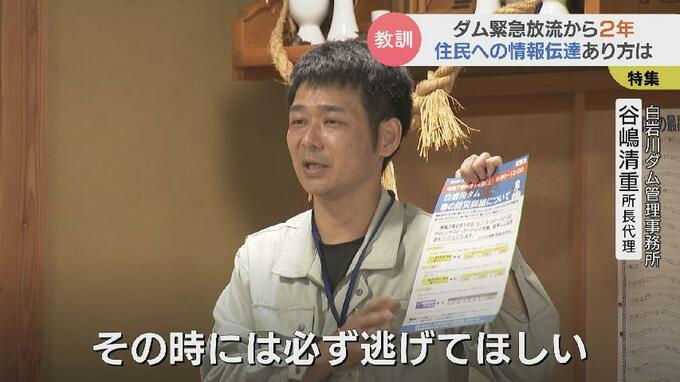

白岩川ダム管理事務所 谷嶋清重所長代理

「1回目、2回目は『ウー』が長いサイレンなんですけど、3回目は『ウー、ウー、ウー』っていうようにちょっと短くなるんです。1回目、2回目とは違った鳴り方をするので、その時には必ず逃げてほしい」

新しく増えたサイレンのパターンや避難行動を確認しました。

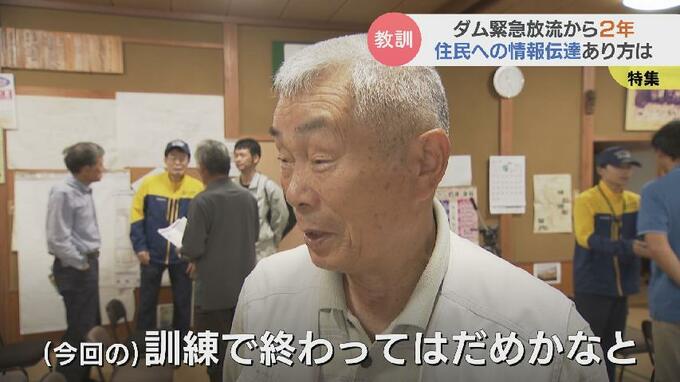

参加した住民

「場所が場所だし、山の方は地すべりもあるので。年に何回かやらんとね。(今回の)訓練で終わってはだめかなと」

白岩集落 白石寛区長

「外にいればかなり聞こえると思いますけど、家の中にいればね、どうしてもね(聞こえづらい)」

白岩川ダム管理事務所 谷嶋清重所長代理

「閉めきった部屋で、雨が強い中になると、どういった動きになるかなと。もっと早く、町からのお知らせ、防災無線からのお知らせの方法がないかなと感じました。情報を仕入れて教えてあげることしかできないので、その辺を力入れていけたらなと思います」