現在の岩手県南部や宮城県北部や奥州市には古くからいくつかの刀工集団が住んでいたといわれ、日本刀の源流の一つ「舞草刀」という、実用性に優れた刀を生産していました。

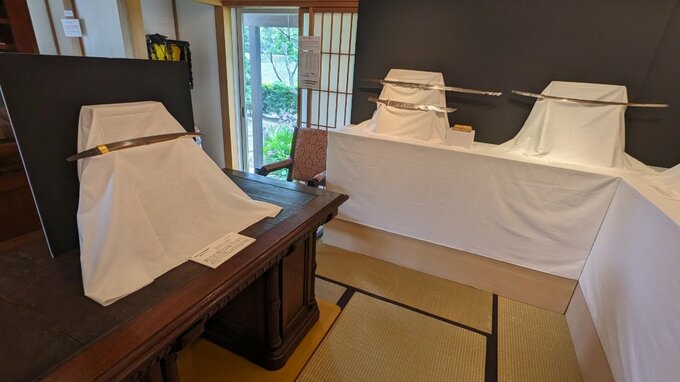

この一帯から発掘された刀を保管し、一般に公開している刀剣美術館が岩手県奥州市にあります。

この「奥州文庫刀剣美術館」は高橋勉さんが個人で運営しているものです。

およそ50年前に刀の収集を始めたところ、高橋さんのもとに付近に住む人たちから「保管が大変」などの理由で日本刀が寄贈されました。そこで「多くの人に見てもらおう」と、9年前に自宅の一部を活用して開きました。

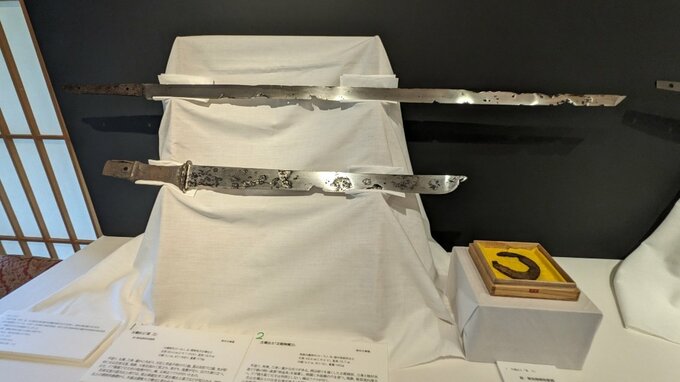

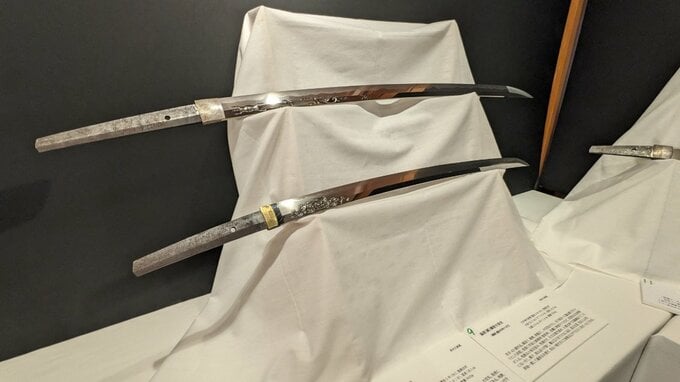

現在は、奈良時代に作られた反りのない「直刀」や、現在の一関市から奥州市に住み、刀を生産していた刀工集団による「舞草刀」、伊達政宗のお抱え刀工として知られる本郷国包が作った脇差など貴重な名刀11点が展示されています。

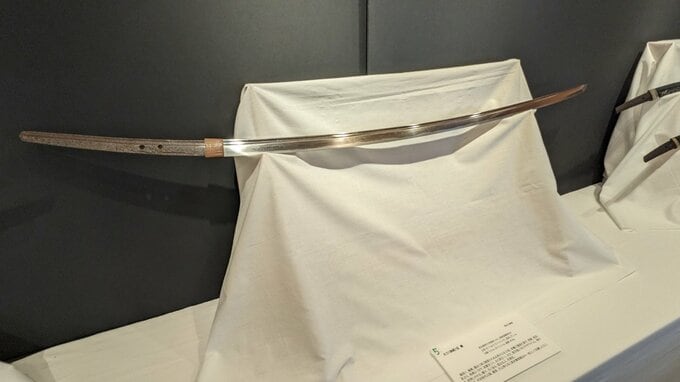

舞草刀の一つ、「宝壽」は刃の長さが91.7センチあり、大きく優雅な「反り」が特徴です。

管理する高橋勉さんは「最近はアニメの影響で、若い人でも刀に興味を持ち、こちらを訪れる人が増えています。この地域に、質の高い刀を生産する技術があったことを語り継いでいきたいです」と話していました。

奥州文庫刀剣美術館は奥州市胆沢南都田にあります。入館料は無料です。

10月まで開館、冬季間は休業します。