宮城県沖地震は、約38年の周期で発生しています。このため専門家は、東日本大震災からの年数を考慮すると、あと20年から30年経つと発生確率が急激に上昇すると指摘します。

東北大学 今村文彦教授:

「宮城県沖地震の震源域は、東日本大震災の中で一定程度破壊されて、エネルギーは放出されました。それから14年経っていますが、宮城県沖地震は、周期が38年前後と非常に短いんですね」

津波工学が専門の東北大学の今村文彦教授です。

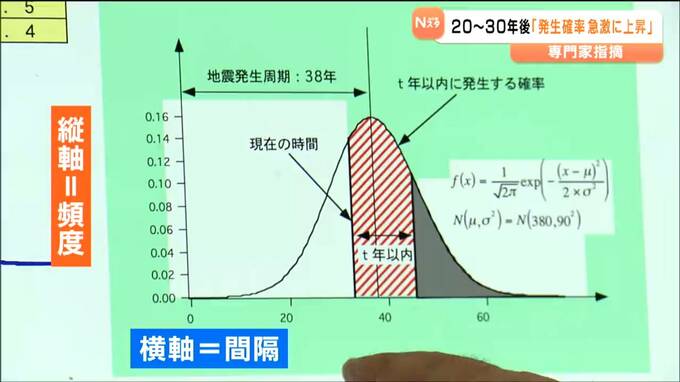

1978年のようなマグニチュード7.4前後の宮城県沖地震の発生確率について、政府が、2025年1月に公表した予測では、今後10年以内では「ほぼ0%から3%」とされています。しかし、今後30年以内だと「80%から90%」まで跳ね上がると言います。

東北大学 今村文彦教授:

「繰り返している地震の、縦軸が頻度、横軸がその間隔なんですね。今の時点からプラス20年30年になるとここまでカバーしちゃう。全体の中でこの赤い枠というのが、どんどん大きくなるので、確率というのは、極めて大きくなってしまう」

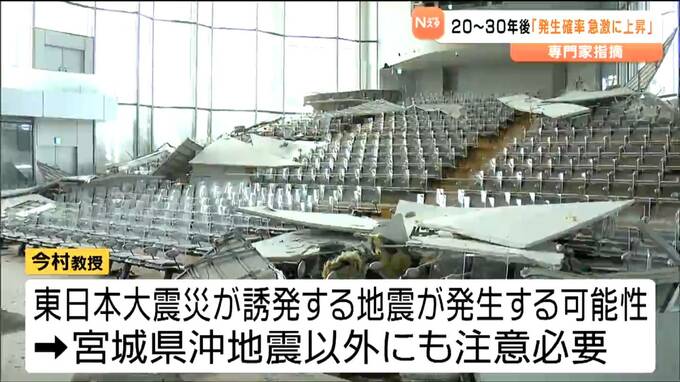

また、2022年に県内で最大震度6強を観測した福島県沖地震など、東日本大震災に誘発されたような地震はまだ発生する可能性があるとして、宮城県沖地震以外の地震にも注意が必要だと呼びかけます。

東北大学 今村文彦教授:

「余震や誘発地震というのは、まだ可能性があるので、震災の後に皆さんが各自で実施していただいている対策、耐震化であったり家具の転倒防止であったり、非常時持ち出し品などを確認していただきたいと思います」