幕末の京都の治安維持と土佐藩の役割に関する史料を集めた企画展が高知県立坂本龍馬記念館で始まりました。数々の史料から土佐藩の活躍や坂本龍馬の様子をうかがい知ることができます。

(リポート:岡本采子アナウンサー)

「幕末の土佐藩は京都でどんな役割を果たしていたのか、謎を解き明かす貴重な資料が展示されています」

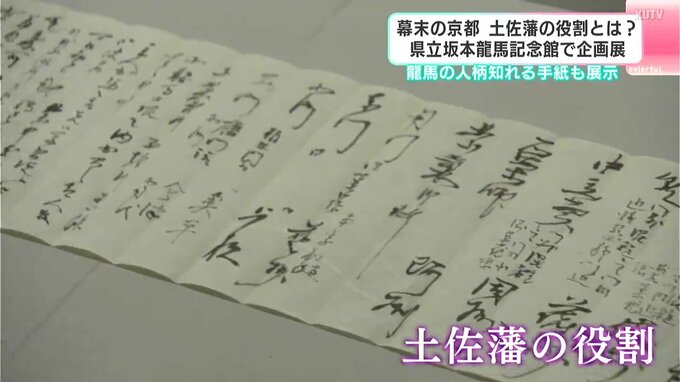

県立坂本龍馬記念館で11日から始まったのは企画展「土佐藩京都藩邸史料」です。幕末の京都の治安維持と土佐藩の役割に関する史料およそ30点が展示されています。幕末の1862年ごろ、京都では尊王攘夷派の活動が激しくなっていたことから、土佐藩の武士たちが治安維持にあたっていました。こちらの史料には京都の治安維持における土佐藩の役割が記されています。

(岡本采子アナウンサー)

「(京都の)御所の周辺で土佐藩は何をしていたんでしょうか?」

(坂本龍馬記念館 学芸員 上村香乃さん)

「幕府の命令で大名が一気に集められて、御所の9つの門をまもる京都警衛というのをしておりました」

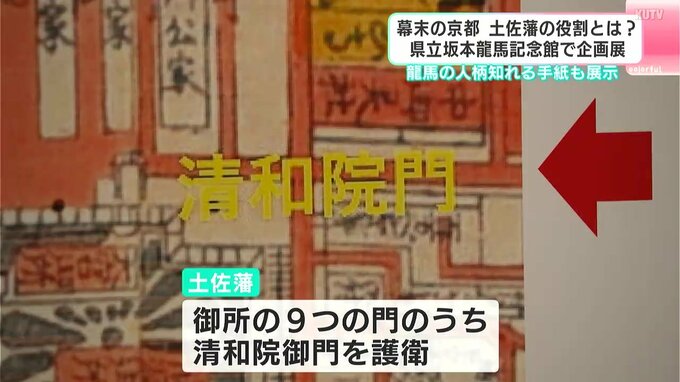

史料には「清和院土州」と書かれていて土州は土佐藩を意味します。つまり土佐藩は御所の9つの門のうち清和院御門を守っていたことがわかります。

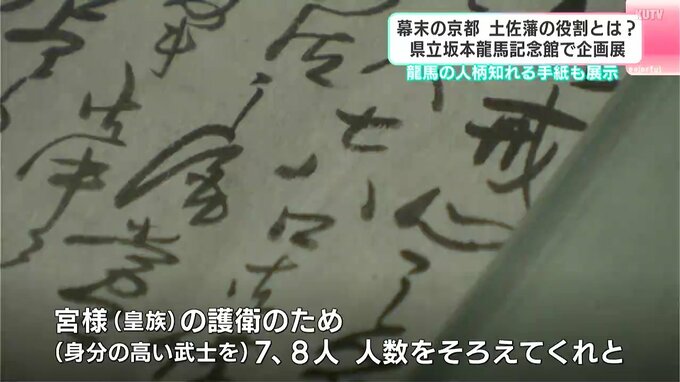

そのほか、皇族の護衛にあたった土佐藩の武士たちが、「人手不足」で幕府からの要求に苦労したことがわかる史料もあります。

(坂本龍馬記念館 学芸員 上村香乃さん)

「宮様(皇族)の護衛のために(身分の高い武士を)7、8人、人数をそろえてくれと頼まれるんですけれど、そんな人数どこから出すんだと、しばらく国元に伺うまで待ってくれないかと言っている書状になります」

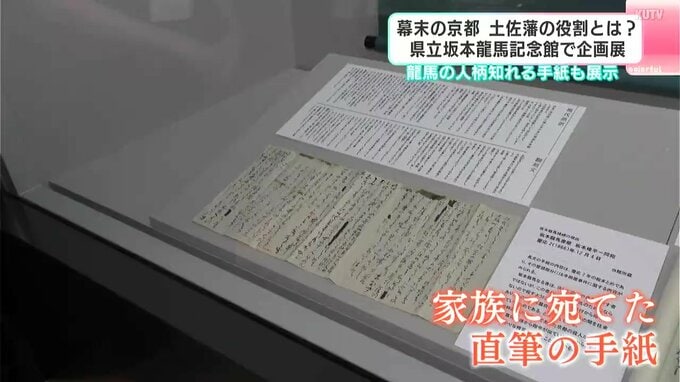

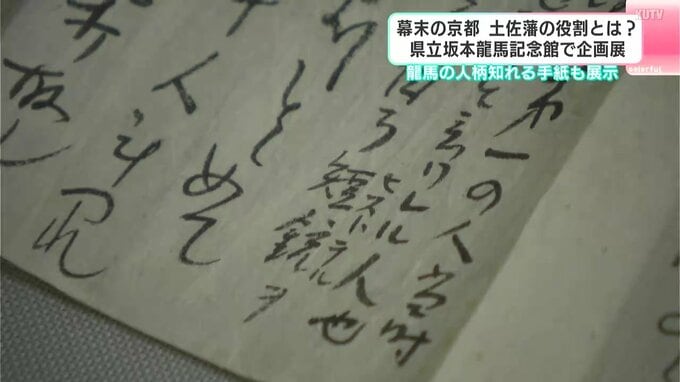

そのほか、坂本龍馬に関する貴重な史料も展示されています。こちらは脱藩し京都にいた龍馬が1866年に起きた出来事をまとめて家族に宛てた直筆の手紙です。

薩長同盟を成立させたあと京都の寺田屋で襲われた時の緊迫した様子が書かれています。

幕府の捕り手が寺田屋に襲ってきた際龍馬は愛用のピストルを使って応戦したと書かれています。龍馬がこの手紙をふるさと・土佐に送ったのは父の命日である12月4日でした。

(坂本龍馬記念館 学芸員 上村香乃さん)

「12月4日に実は家族宛ての手紙のほかにあと2通家族に宛てて手紙を書いていまして、父さんの命日を覚えていて、大切に思って家族宛てに手紙を出したんじゃないかなと思います」

また、龍馬は乙女姉さんとして知られる、3つ上の姉「とめ」によく手紙を送っていたということです。

(坂本龍馬記念館 学芸員 上村香乃さん)

「カタカナで書かれた文字もあるのでお子さまから、あとは詳しくじっくり見ていただける展示もありますので大人の方まで幅広い世代の方々に見ていただけたらうれしいです」

この企画展は7月10日まで開かれています。