指導時に「余計な一言」…言っていませんか?

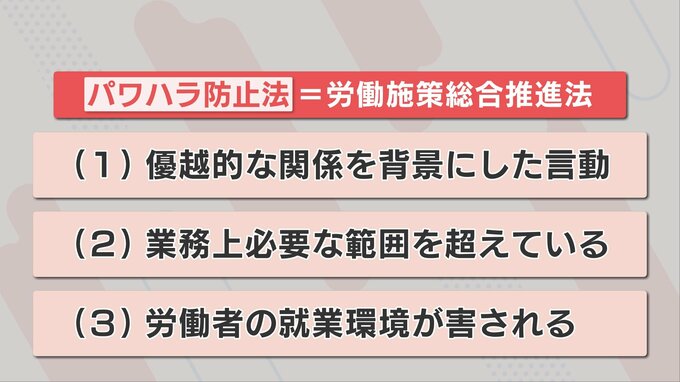

職場のパワハラの定義について、「パワハラ防止法」は3つの要素を挙げています。

(1)優越的な関係を背景にした言動

(2)業務上必要な範囲を超えている

(3)労働者の就業環境が害される

では、職場での対策はどうすれば良いのか。改めて、日本ハラスメント協会に聞きました。

日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事「人によって差をつけない、公平な振舞いがポイント」

そのうえで村嵜代表は、職場で「指導」する場面でのポイントを指摘しました。

村嵜代表理事「正しい指導の中に余計な言葉が入ってしまうことが多い。例えば、『~だから君はダメなんだ』『前もミスしただろう』など、余計な部分を排除すれば、過剰に恐れる必要はない」

さらに、自分の発言で相手の表情が曇った場合、自分の非を認めることが大事だと話しています。

(スタジオ)

青谷アンカー「そのさじ加減が難しいという」

後生川アナ「とにかく、思いやりの気持ちが大事ということでいいんでしょうか?」

取材した平岡夏希記者「様々なコミュニケーションのとり方があると思いますが、今回の取材を通して、年齢や性別に関係なく、誰でもハラスメントの被害者・加害者になり得ると気づかされました」

後生川アナ「下の対立場の人だけでなくて、上の立場の人がハラスメントを感じる場合※もある、ということですよね」

※【ハラスメントハラスメント/ハラハラ】

上司などに対して何かにつけて『これはハラスメントだ』と主張する行為。

平岡記者「それぞれが、いろいろなハラスメントを意識して生活する必要があると感じました」