だれかが用意しないと“ふるさと”は残らない

転機は2回目の芸術祭でした。大阪からの帰省。にぎやかな“ふるさと”。しかし、数年前に学校がなくなり、過疎の進む島の本音にショックを受けます。

(福井大和さん)

「(芸術祭でにぎわっていたが)これからどうにかしようかとの声はなかった。みなさん子どももいなくなって平均年齢も70歳近くになっていて。じゃあどうしようか。『自分たちの代でおしまいやな』と聞いたときに、なんとも言えない電気ショックが走ったと言うか」

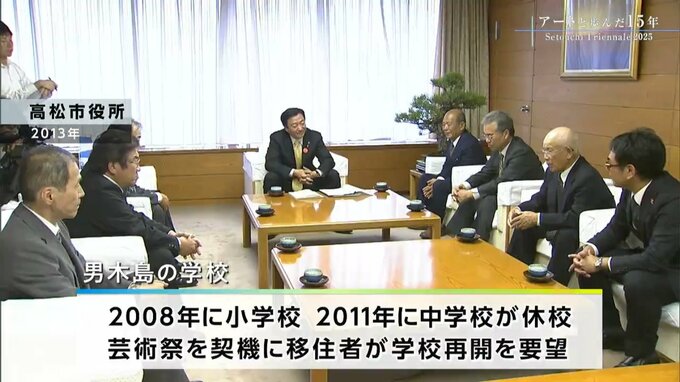

福井さんたち3世帯は休校中だった学校の再開を申し入れたのです。

(福井大和さん)

「勝手にあるものじゃないんだ。誰かが用意しないと“ふるさと”は残らないんだとということが一番の気付き僕の原点ではある」

芸術祭に参加しUターンに賛成してくれた娘の存在も福井さんを後押ししました。翌年、小中学校は再開します。

(島民)

「すべて楽しみ。にぎやかだよ、小さな子が走り回って」

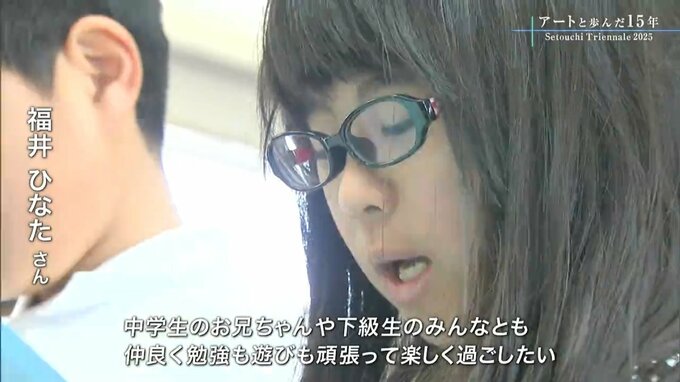

(福井ひなたさん)

「中学生のお兄ちゃんや下級生のみんなとも仲良く、勉強も遊びも頑張って楽しく暮らしたいです」

(福井大和さん)

「当時の記憶と目の前の子どもたちの姿がダブって見えて」

きっかけは芸術祭。しかしずっとできることを考えてきました。

(福井大和さん)

「図書館をつくりたいと妻に最初言われて、すんなりいいなと思った。理由は私たちが小中学校の再開のために帰ってくるとなったとき、歓迎してくれる声と同じぐらい批判的な声もあった。(学校再開に)すごく公金を使うわけで」

(福井順子さん)

「島の人とコミュニケーションをとってくれたら、もっと男木島が好きになると思う。そういう場所にできたらいいなと思っています」

子どもたちがたくさんの本と出会え、島の人々の交流の拠点になれば。いまでは、香川大学の学生も運営に携わっています。

(福井順子さん)

「10年経って図書館が自然にある島になったらいいなと思っていた。それは達成できたかなと」