15年目を迎えた芸術祭と瀬戸内の今をお伝えするシリーズの第2回です。今回は、芸術祭をきっかけに子どもたちの声が戻ってきたある島をご紹介します。

アートがつないだ15年 芸術祭で人生が変わった

現代アートの力で、過疎の進む瀬戸内の島々を元気にしたいと始まった瀬戸内国際芸術祭です。春会期は世界中から約32万人が来場しました。

先月、芸術祭をまとめる2人が訪れたのは人口約150人の男木島です。新作を視察しながら出てくる話の多くは島のことです。

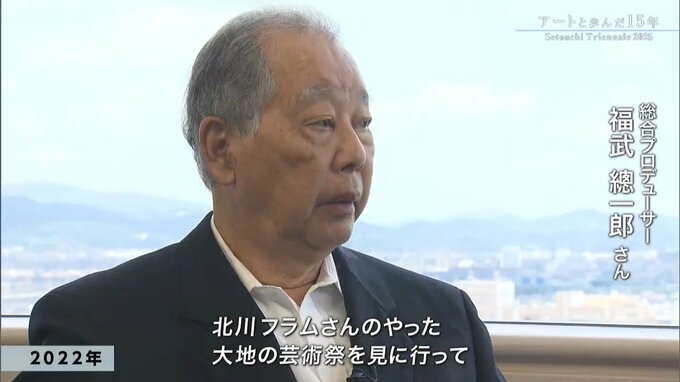

(福武總一郎総合プロデューサー)

「いま男木島の人口は何人ぐらいですか」

「(人口が)戻っているまだ可能性はあるが、生活インフラがもうちょっと整わはないと」

北川フラムさんはアートによる地域づくりの第一人者。活動に福武さんが感銘を受け瀬戸芸を一緒に作り上げてきました。

(福武總一郎総合プロデューサー)

「北川フラムさんのやった大地の芸術祭を見に行って」

「北川さんに瀬戸内海でもこのような芸術祭をやりたいから手伝ってくれという話をした」

瀬戸芸の目的はアートの力で島を元気にすることです。作品を展示して空き家に命をふき込んだりアーティストが住民と一緒に作品の一部を制作したり…。

(福武總一郎総合プロデューサー)

「(子どもたちと)ここで制作したの」

(北川フラム総合ディレクター)

「授業で学校でやりました」

春、約2万人が訪れた男木島。この日ランチで訪れた宿の主人は、芸術祭をきっかけに人生が変わった1人です。

(福武總一郎総合プロデューサー)

「自分でやったの?」

(福井大和さん)

「うん」

福井さんは島の人々に愛された郵便局を、一棟貸しの宿として再生しました。

(福井大和さん)

「これぐらいの人数の方が、ずっと継続的に島に来てくれたほうがオーバーツーリズムにならないし飲食店も増えました」

(福武總一郎総合プロデューサー)

「本当に増えた。直島や豊島とは全然違う食事が出て、それがまた味を出している」