スマートフォンにもAI機能が実装され身近な存在になりつつある「生成AI」は、今後ビジネスの現場をどう変えるのか?現役の大学院生でAIスタートアップ『ライフプロンプト』を起業した遠藤聡志CEO(26)に聞いた。

1年で驚異の成長「東大理Ⅲ合格」

2月ー。

東京大学の入学試験の全日程終了の翌日、【生成AIによる東大受験チャレンジ】が行われた。

このプロジェクトを手掛けるのは、遠藤聡志さん26歳。AIツールの提案‧開発を行う『ライフプロンプト』(東京・新宿区)を2023年に起業した若きCEOだ。

起業時から続けている「東大受験チャレンジ」に2025年は中国の「DeepSeek R1」が新たに参戦。アメリカの「ChatGPT o1」との直接対決となった。

問題用紙の画像を読み込ませスタート。

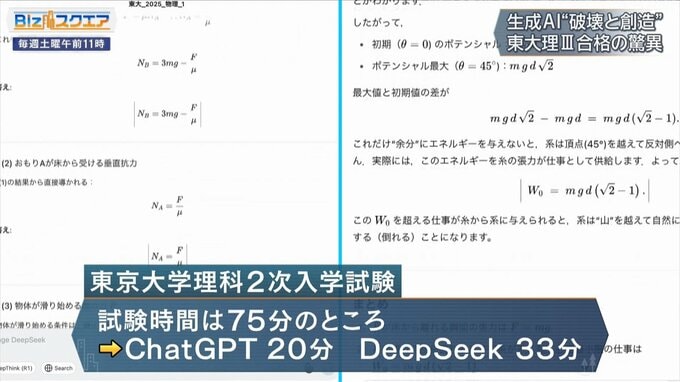

東京大学理科2次入学試験を、ChatGPTは約20分、DeepSeekは33分で解答。

1次試験+2次5教科の総合点は、▼ChatGPT⇒374点▼DeepSeek⇒369点となり、いずれも東大理科Ⅲ類の【最低合格ライン368点】を上回った。

物理を採点した『河合塾』窪田健一講師:

「2次試験では河合塾のボーダー偏差値が72.5。1000人受験して上位10人に入ってC判定。A判定となると上位3人」

きわめて狭き門を突破した米中の生成AIだが、一方で“ある弱点”が強く印象に残ったという。

窪田講師:

「正しいグラフを選べというグラフ選択問題。これがAIはまだできない。人間はパッと9つのグラフを見た瞬間に『違いはここ』と分かるが、これが苦手。東大の入試問題は解けるのに保育園の子が解ける問題が解けない」

それでもChatGPTの物理の得点(60点満点)は、2024年「5点」⇒2025年「45点」。早過ぎる進化にAIツールを開発する遠藤さんは…

『ライフプロンプト』CEO遠藤聡志さん(26):

「AIはいろんな知識を学習していて何かと何かを組み合わせて新しいことを考えることができる。人間よりも組み合わせの数や“突飛さ”、例えば日本の何かとアフリカの何かを急に組み合わせることができたり可能性という意味では“AIの方が創造力がある”とすら言える」

AI導入で「その間に違うことができる」

イーコマース(電子商取引)に特化した販売・広告支援などのコンサルタント事業を手掛ける業界最大手の『いつも.社』(東京・千代田区)。

200人以上のスタッフを擁し“業務のAI化95%”を実現しているが、そのAI化を支えてきたのが遠藤さんたちの『ライフプロンプト社』だ。

業界に先駆けAIを導入した動機は何だったのだろうか。

『いつも.社』望月智之副社長(48):

「コンサルティングノウハウは財産であり、当社の最も強みがあるところ。これをどう強化してスタッフ200名が1000になっても同じようにできるかが非常に重要」

コンサルタントの山下奈保さん(22年度入社)は、クライアントに寄せられる「商品レビューの分析」で日常的にAIツールを使っているという。

山下さん:

「レビュー分析しようとなったら、すぐにツールにいってURL入れて押して。その間に違う業務をやることが多くて結構自然に使ってる。手作業でやると何時間もかかる」