国内の新型コロナの感染者は減少傾向にあり、水際対策の緩和など社会・経済活動の正常化の動きが進んでいます。しかしコロナの脅威が消えたわけではありません。

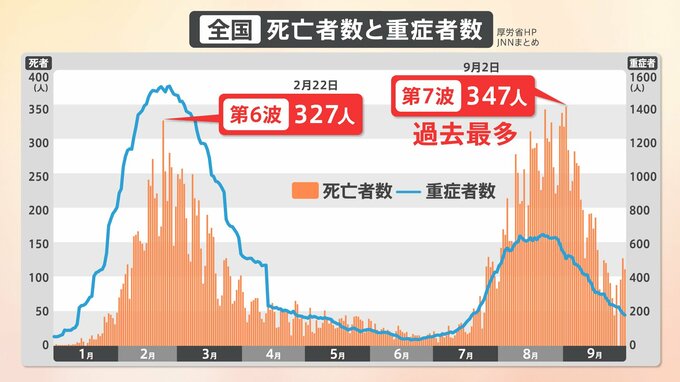

7月から9月にかけピークを迎えた“第7波”では、死者数は最大1日347人と、過去最多を記録しました。

冬にも来るとされる“第8波”に備え、“第7波”から学び活かせることはあるのか。感染症学が専門の埼玉医科大学総合医療センター岡秀昭教授の話から、検証します。

■第7波の特徴 重症者減少も“死者数が高止まり”なぜ?

埼玉医科大学総合医療センター 岡秀昭教授:

「以前は、コロナ患者の死亡原因は、ほとんどがウイルス性の肺炎でした。しかし第7波では悪くなるパターンが非常に多彩になったと思います」

「オミクロン株以降は、重症の肺炎になるケースは減りました。でも持病のある高齢者などは、肺炎を起こさなくても衰弱の原因になります。食事が取れなくなる、水分が取れず脱水等で腎臓の働きが悪くなる、心臓が悪い方がストレスを受けさらに悪化させる…こうした持病の悪化が原因で死亡するケースが目立つようになったと思います」

第7波の大きな特徴。それは「死者数が高止まり」したことでした。

JNNがまとめた「全国の死亡者数と重症者数」によると、重症者数は第7波の際、第6波の半分以下となりました。しかし、死者数は、逆に増えています。

重症者が減ったのに、なぜ死者数は減らなかったのでしょうか。

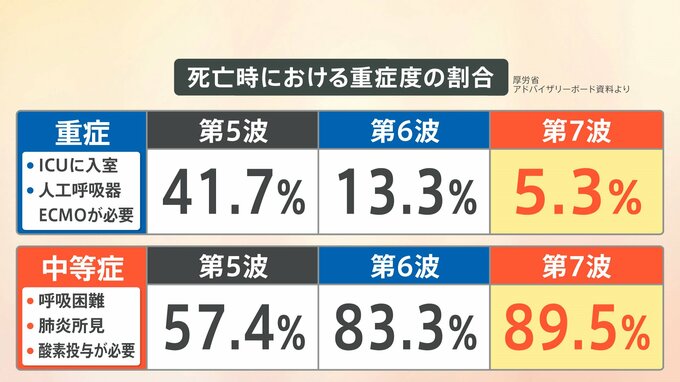

厚生労働省アドバイザリーボードの資料「死亡時における重症度の割合」によると、第7波で死亡した人の約9割が”中等症”とされていたことが分かります。

コロナ患者について、国は「重症の定義」を「ICU(=集中治療室)に入室、もしくは人工呼吸器やECMO(=人工肺)が必要な患者」としています。これはコロナが重い肺炎を引き起こすウイルスだったことが理由です。

岡教授は、この「重症の定義」が「感染状況の実態を見えにくくしている」と指摘します。

埼玉医科大学総合医療センター 岡教授:

「高齢者が、食事も取れなくなり呼びかけにも応じない、という状態は、医療者から見れば重症といえます。しかし、肺炎がない、人工呼吸器をつけていない、ICUに入っていない、といったことであれば、新型コロナの患者の分類としては『軽症』または『中等症』の報告となります。『コロナの重症者』とはカウントしていないんです。第7波で重症者が増えていないのに死亡者が増えていったのは、そういった方が亡くなっているからです」

実際、岡教授が診たコロナの患者の中にも他の医療機関で「軽症か中等症」と診断されていたのに、診察した時は手遅れだった、というケースもあったといいます。

埼玉医科大学総合医療センター 岡教授:

「高齢者施設に入所していた70代の男性は、私が診察に行った時には、すでに意識レベルも悪く、命が危ないと判断しました。救急搬送を依頼し、病院に入院しましたが、数時間で亡くなりました。この患者さんも、コロナがきっかけで持病が悪化していたのです。重い肺炎はなく、コロナの重症にはあてはまりませんでした」