福島県内で長く愛されている老舗の今を伝える「老舗物語」。きょうは、100年以上続く会津美里町の納豆店です。継承だけでなく納豆の可能性を模索する4代目に注目しました。

日本の伝統的な発酵食品、納豆。作り続けて102年目の会社が、会津美里町にあります。大正12年創業の「新田商店」。

その歴史は、チャレンジ好きな初代から始まりました。

--新田キミ子さん「最初は板金屋さんでした。ある時“納豆を作ってみよう”と味噌屋から桶をもらって作っていたが、何回やっても失敗したらしいんです。桶に塩が残っていたらしい。桶を新しく作ったらやっと納豆ができた。そこから始めたみたい。」

試行錯誤を続けて完成したのが、受け継がれる看板商品、『会津高田納豆』です。

使用するのは、こだわって選んだ北海道産の大豆。

--新田俊さん(4代目)「通年変わらない大豆を契約栽培してもらって、使わせてもらっているっていう感じです。」

納豆菌は、大豆の味わいを邪魔しないものを使用しています。

--新田俊さん(4代目)「日によって気温や湿度が違うので、品質を保つというところが単純作業だから難しいですかね。」

そう語るのは、4代目の新田俊さん。製造のノウハウは、母・キミ子さんから教わったといいます。

品質を保つのが難しい商品を扱う中で、製造技術だけでなく、代々受け継がれた教えがありました。

--新田俊さん(4代目)「味とか品質に関しては時間をかけても、しっかりやらなきゃいけない部分ですかね。」

“時間をかけてもしっかりやる”丁寧な手仕事で変わらぬ味を守ってきた新田商店。手間を惜しまないのは、こんなところも。

--新田キミ子さん「初代の頃からこの経木を使ってます。赤松で出来ているんです。殺菌作用があったり、匂いがついてよりおいしくやわらかくできます。」

そう、初代から受け継がれている納豆の最大の特徴が、この経木。経木とは、赤松の木を紙のように薄く削り食品を包むのに使うもの。これを一枚一枚手織りして、人の手で納豆を包んでいます。

--新田キミ子さん「一番手間がかかるけど、食べ慣れているお客さんはこれが一番おいしいと言ってくれます。」

2代目からは、大量生産が叶うパック納豆の製造を行うなど、時代に合わせて進化してきましたが、地元の人においしい納豆を届けようと、丁寧な手仕事はしっかりと受け継がれてきました。

そんなお店を幼い頃から見てきた、4代目の俊さんですが・・・

--番組スタッフ「元々継ごうという気持ちはあったんですか?」

--新田俊さん(4代目)「いや全くなく、大変そうだなと見て感じていたので。」

大学卒業後、地元に戻ってきたものの、違う道を模索していたときでした。ある出会いが俊さんの人生を変えました。

--新田俊さん(4代目)「手伝いで配達や納品をしに行っていた時、棚に納品していたらとあるおばあちゃんが“私はあなたのところの納豆じゃないとダメなんだ”と、納品と同時にカゴに入れてくれるということがあり、納豆屋もいいなと。地域に支えられているなと感じます。」

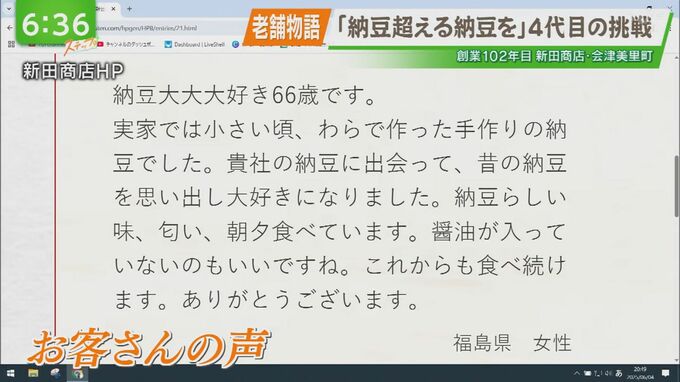

お客さんからの“おいしい”“これじゃなきゃ”という声。

おいしい納豆を届けるという先代達が繋いできた想いが、結果として俊さんに、新たな歴史を紡ぐことを決心させました。

代表に就任して8年。力を入れているのが、商品の開発です。

--新田俊さん(4代目)「最初は5種類だったのが、13~4種類まで倍以上に増えた。やってみた結果、増えてしまったという。」

こちらは、会津山塩のタレでいただく「会津山塩納豆(50g170円)」。

オシャレなパッケージですが、納豆が包まれているのは経木。新田商店らしさを感じます。

さらに、こんな驚きの商品も。