20年に一度の伊勢神宮の遷宮に使われるヒノキの御神木を曳き回す、「お木曳き(おきひき)行事」が長野県上松町で4日行われました。

上松町の赤沢国有林で「御神木」として切り倒された、2本のヒノキ。

長さ6.6メートル、先端を菊の形に整えられ、化粧掛けをして出発を待ちます。

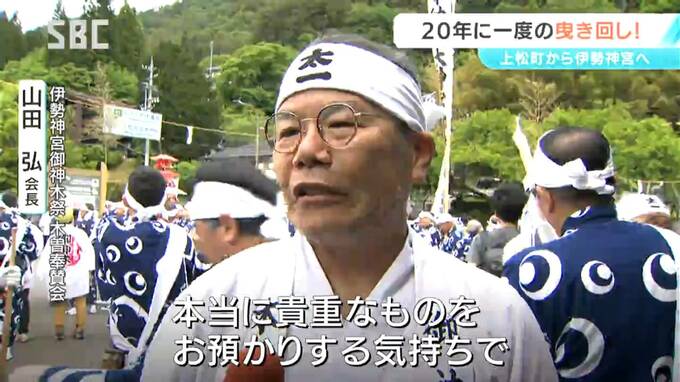

伊勢神宮御神木祭 木曽奉賛会 山田弘会長:「本当に貴重なものをお預かりする気持ちで、そこに乗って地域が盛り上がっていけばいい」

御神木を伊勢神宮に運ぶ前に地元でお披露目する、「お木曳き(おきひき)」行事が始まります。

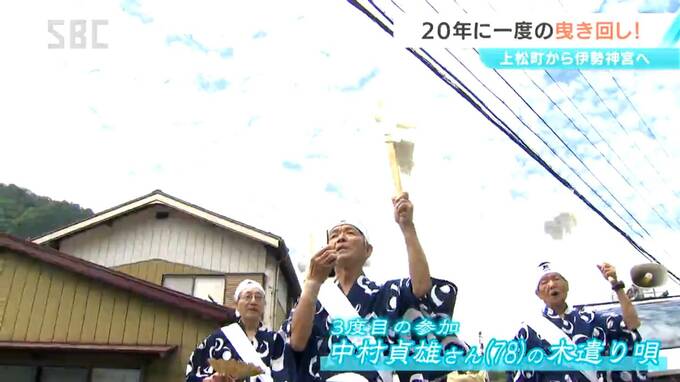

午前10時半、3度目の参加という中村貞雄さん(78)の木遣り唄が響くと、2台の奉曳車(ほうえいしゃ)に載せられた御神木が動き出しました。

のぼりやハチマキに書かれた「太一(たいち)」の二文字は、伊勢神宮のしるし。

2本の御神木は、8年後の2033年に行われる伊勢神宮の式年遷宮で、最も重要な、ご神体を納める器に使われます。

揃いの法被姿で、掛け声とともに綱を曳く参加者たち。

今回、町民のほか、インターネットなどで参加を募り、およそ4キロの距離をのべ2000人以上の力で曳き回します。

町民:「(樹齢)300年ものヒノキを山から切って出してきて、町中お祭り騒ぎでできるのが一番うれしい」

町民:「(生後)7か月です。貴重な機会なのでね」

伊那市から:「一体感があって楽しいです」

32歳の大道拓哉さんは、今回が初めての参加です。

大道拓哉さん:「自分たちで祭りを動かしている感じがする。自分の一声で止まったり動いたりというのがあるので楽しい」

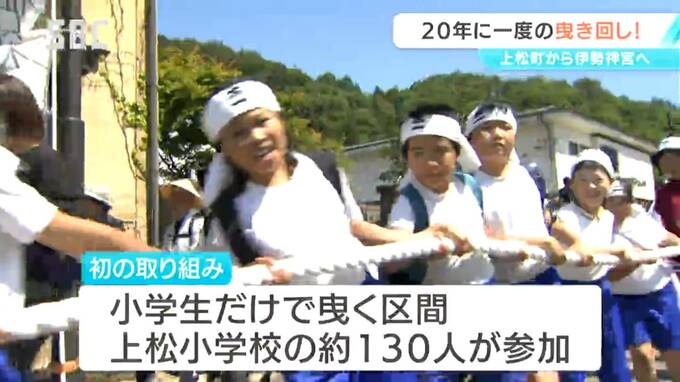

伝統の祭りを後世につなぐため、地元の子どもたちも参加しました。初めて小学生だけで曳く区間が設けられ、上松小学校の児童およそ130人が街を練り歩きました。

児童:「20年に1度だから、真剣な気持ちでやりました」

児童:「神様がうれしい気持ちがするように(御神木が)届けられればいいな」

出発してから、およそ5時間半。御神木は無事、JR上松駅前の奉安所(ほうあんじょ)に到着しました。

5日も行事が行われ御神木は、伊勢に向かって6日に出発します。