親が求める「体験型授業」

他にも「自宅でのなめこ栽培」、北海道(網走)や沖縄(宮古島)の農場など全国にある「農大の施設」でも【体験授業】を実施。

この体験授業の多さこそが、“農大が小学校を開設した理由”なのです。

杉原たまえ校長:

「必ずしも農業の専門家になったり、農学を志す人材ばかりではなくてよいと思う。知識だけではなく自ら体験をして“色々な問いが立ってくる”。これに農学が非常に親和性が高い」

農業は目的ではなく“学ぶ手段”ー。

子どもが自分で疑問を持ち、それを検証・解決する方法を学ぶために農業を体験しているのです。

「体験から学ぶ力を育てたくてこの学校を選んだ」(2年生の保護者)

「色んなことに対する恐怖心はなくなっている。行動力がついてきたかな」(5年生の保護者)

実はいま、お受験を考える保護者の中では”体験式授業”を重視する流れがあるといいます。

知育と小学校受験対策『チャイルド・アイズ』教務責任者・葛西 香さん:

「体験授業を通して自分で考えたり他者と共同して、予測不能な時代に対応できる力をつけてあげたいという保護者が増えてきた」

予測困難な時代だからこそ、“知識だけでは将来を保証できない”という保護者側の不安もあるそうです。

「ご当地給食」も学びの場

また、【給食】も独特。

良質な食材や珍しい食材にこだわっていて、他の私立小学校の年間給食費(平均5万3601円)と比べ、約13万円と倍以上。

この日のメニューは「兵庫県のご当地料理」とのことで

▼とふめし

▼淡路島たまねぎのメンチカツ

▼やたら漬け

▼しろ菜のみそ汁

▼ニューサマーオレンジ

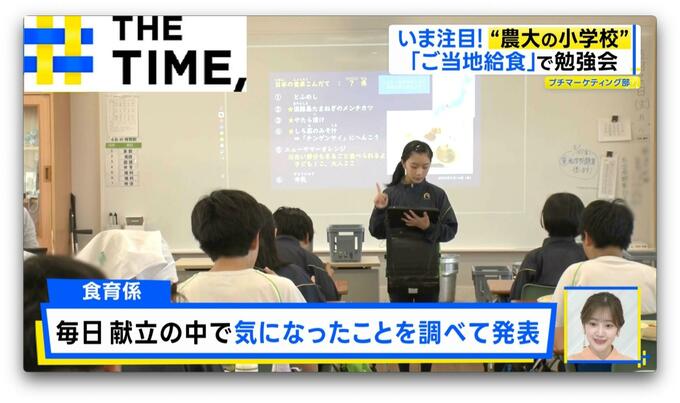

そして、食事中に生徒1人が教室の前でプレゼンを始めました。

6年女子:

「とふめしの長所を紹介します。栄養価が高いということです。大豆由来の栄養が豊富でイソフラボンやカルシウムなどが含まれています」

“給食”も学びの場にー。

「食育係」の子どもが、毎日献立の中で気になったことを事前に調べて発表。中には5年間係を続けているという子も。

6年女子2人:

「自分も食について学べてへーそうなんだとかそういうのが知れて楽しい」

「みんなにもっと食の大切さを知ってほしいなと思って」

農大の小学校には、“自分で学ぶ力を養う”子どもたちの姿がありました。

(THE TIME,2025年6月2日放送より)