高知県大月町柏島周辺の海で大量のサンゴが白化したり死滅したりしていることが分かりました。近年は順調に生育していたという柏島周辺のサンゴですが、2024年の猛暑が影響したとみられています。

大月町柏島。エメラルドグリーンの美しい海を楽しもうと、毎年、大勢の観光客やダイバーが訪れます。その柏島周辺の海である異変が。海洋生物の調査研究や保全活動などを行う黒潮実感センターの神田優理事長によると、5月20日にサンゴの健康診断「リーフチェック」を行った際、多くのサンゴが白化したり死滅したりしていることが分かったといいます。

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

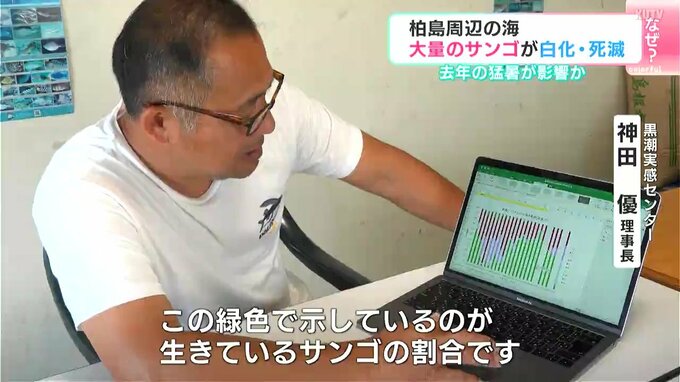

「この緑色で示しているのが生きているサンゴの割合です」

センターでは25年前から地元のダイビングショップと協力し、柏島の海のサンゴ礁を調査していて、世界共通の調査方法で継続的に調査することにより、客観的なデータに基づいた考察が可能になるといいます。柏島周辺のサンゴは2003年と2004年の夏に、大型台風の直撃を受け、壊滅的な被害を受けていました。

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

「ほとんどサンゴがない状況まで陥ったわけですね。そこで地元のダイビング業者のみなさんと一緒にサンゴを修復するような、移植するプロジェクトを初めて少しずつ成果があがってきて、だんだんサンゴが戻ってきている」

近年は比較的順調に生育していましたが…。

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

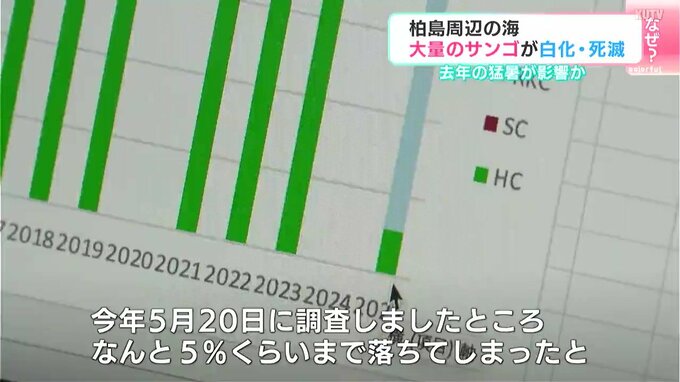

「2023年まではそれでも63パーセント、65パーセントくらいまでサンゴがありましたので健全な状態だったんですけど、今年5月20日に調査しましたところ、なんと5パーセントくらいまで落ちてしまったと」

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

「このブルーになっているところ薄いブルーですね。これは1年以内に死んだサンゴの割合を示しています。2024年のデータがありませんけど、ここから急激に落ちた。背景には特に昨年、非常に海水温が高かったことと、台風が来なかったことで表層のほうに非常に熱い30℃以上の海水がべたっと張り付いたことによってサンゴが大規模に白化をしまして、その結果サンゴが死滅してしまったことを表しています」

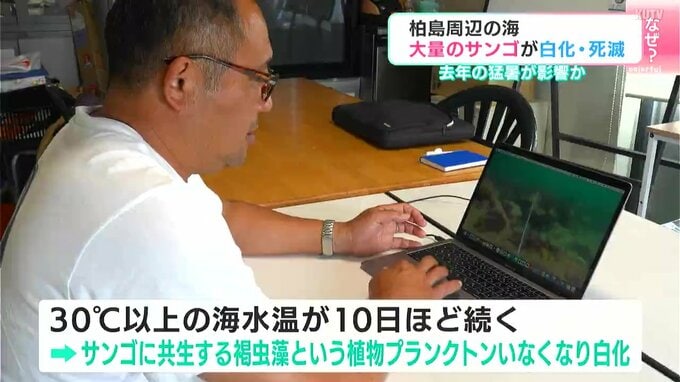

30℃以上の海水温が10日ほど続くと、サンゴに共生する褐虫藻という植物プランクトンがいなくなり白化。その期間が長く続くとサンゴは栄養をとれなくなり、死滅してしまうということです。

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

「サンゴ礁は海の中の森というイメージがありまして、多くの生き物を育むことができるのがサンゴ礁域です。それによって非常に多くの生物多様性が育まれるわけですけども、そこがなくなってしまうと様々な生き物が住むことができなくなるということが非常に大きな問題で、ここからどんどん生態系が変わっていくという、これから予期しないぐらいの変化が生じてくることも考えられます」

(黒潮実感センター 神田優 理事長)

「この状態では柏島のサンゴを維持することがなかなか難しいと思いまして、白化を食い止めるような研究に今年から取り組む予定でいます」

神田さんはサンゴの減少は非常に残念だが環境の変化による生き物の増減は自然界で起きうることだとしたうえで、ダイビングで訪れた人たちに柏島の海の変化に興味を持ってもらい、サンゴの再生に期待してほしいと話します。