日本の自殺者数が減少している一方、子どもの自殺者数はここ数年増加している。特に女子の増加が著しい。スマホ・SNSの普及や、いじめ、不登校との関係はあるのか。防ぐためにすべきことは何か、筑波大学医学医療系教授の太刀川弘和氏による考察。

子どもの自殺は増え続けている

日本の自殺者数は、バブル経済崩壊以後14年連続で年間3万人を超えていたが、平成20年より減少に転じ、平成30年にはバブル崩壊前の2万人台に改善した。令和2年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大により一旦増加に転じたが、昨年は2万320人まで減少している。

しかし、20歳未満の子ども・若者の自殺者数はむしろここ数年増加している。

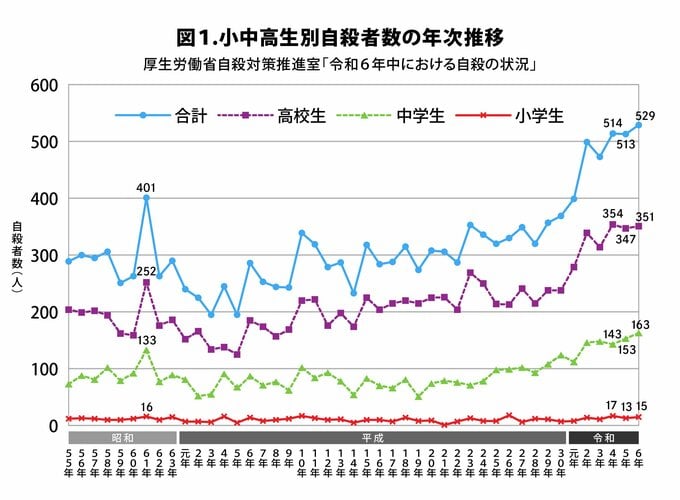

特に、小中高生は前年比16人増の529人と過去最多となった。警察庁のデータをもとに厚生労働省自殺対策推進室が作成した資料「令和6年中における自殺の状況」をみると、小中高生の自殺者数は、平成10年頃よりじわじわと増えており、コロナ禍前の令和元年には400人台、令和2年には500人台に急上昇し、以後も伸び続けている(図1)。

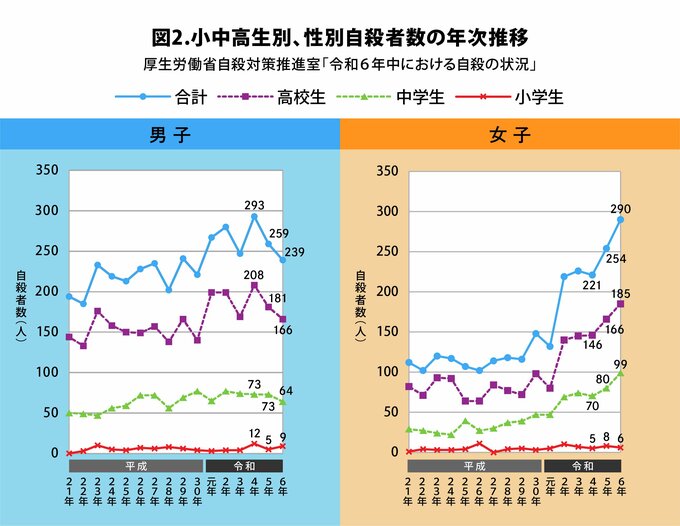

その内訳は、小学生15人、中学生163人、高校生351人で、中学、高校生の伸びが著しい。男女別にみると、男子では、令和4年に293人まで増加したが、この2年間で239人まで減少した。一方女子は、令和2年から急増し、令和6年にはついに290人と男子の自殺者数を上回った(図2)。

他の世代の自殺者数は、男性が女性の倍以上あることと比べると、小中高生女子の自殺者数急増は驚異的である。

このように、子どもの自殺は、中高生、女子で増えており、彼らの自殺予防は喫緊の課題である。

子どもの自殺の動機は何か

では、どのような動機で子どもの自殺は生じているのだろうか。

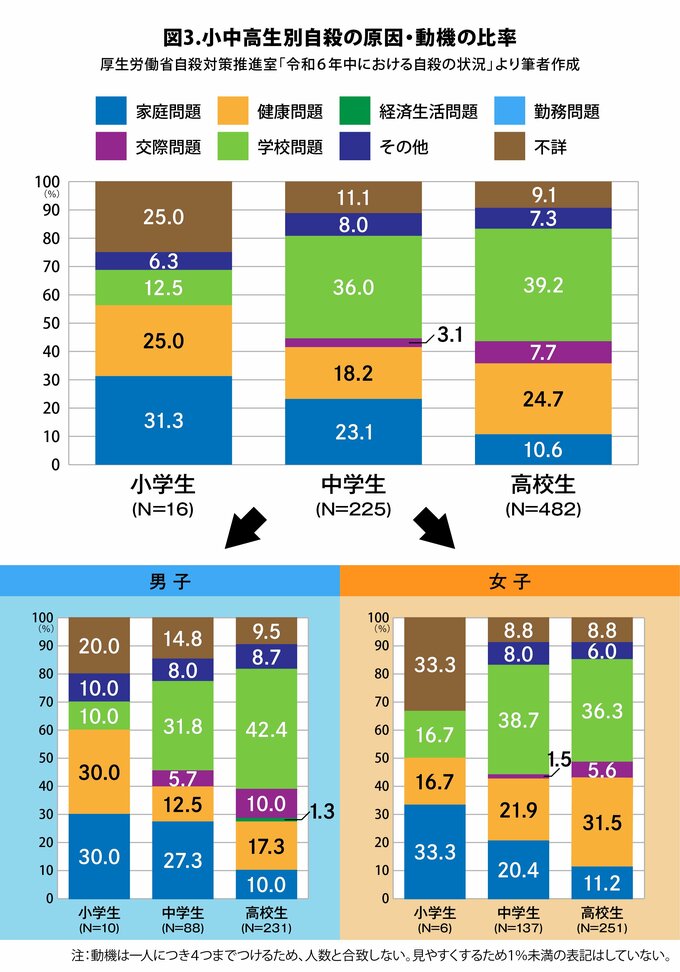

小中高生別に自殺の原因・動機の比率を算出すると(図3)、小学生では、家庭問題(31.3%)、健康問題(25.0%)、学校問題(12.5%)の順に高いが、原因不詳も25.0%と多く、カウントできた全動機の数も16件と少ない。

中学生では、全動機225件中家庭問題(親子関係の不和、家族からのしつけ・叱責など)が23.1%、健康問題(うつ病、その他の精神疾患)が18.2%に対し、学校問題(学友との不和、学業不振、入試の悩みなど)の比率が36.0%と最も高かった。

高校生においては全動機482件のうち家庭問題の比率が10.6%まで低くなる一方、健康問題(うつ病、その他精神疾患)が24.7%に増加し、交際問題も7.7%とやや増加している。学校問題(学業不振、入試・進路の悩み、学友との不和)は39.2%と中学生同様に最も比率が高かった。

一方、中学、高校とも動機不詳の割合は10%程度みられた。いじめの問題は9件と全動機中の0.12%で自殺の動機として高くなかった。

男女別に動機の比率の特徴に違いがあるか検討すると、男子では総計に比して学校問題の比率が、小学生10.0.%、中学生31.8%、高校生42.4%と順次高くなることに対して、女子ではうつ病を主とする健康問題の比率が、小学生16.7%、中学生21.9%、高校生31.5%と順次高くなっていた。

これらをまとめると、小学生では家庭、中学、高校生では学校での適応上の問題が大きいことに加え、男子では学校適応の問題が、女子ではメンタルヘルスの問題が、成長するに従って、自殺の動機の比率として大きくなることがわかった。