広島・長崎への原爆投下から2025年で80年です。被爆者の高齢化が進み「体験の継承」がますます難しくなっていく中で、被爆者とその家族の間でも伝えることが容易ではなくなってきています。

87歳で初めて、自らの講演の場に家族を呼んだ被爆者の女性を取材しました。

母は話せず 息子も聞けなかった

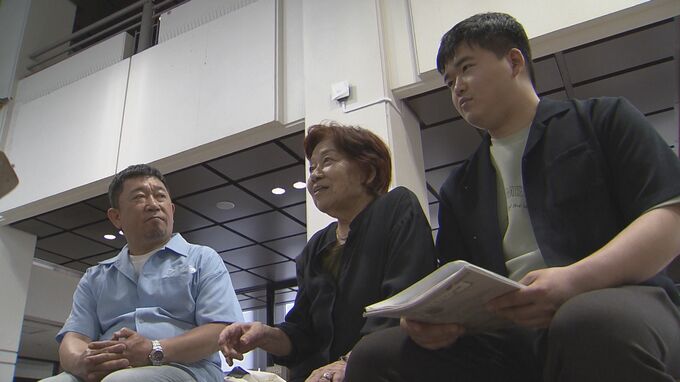

朝早く埼玉県を出発し、熊本空港に到着した工藤起裕(くどう たつひろ)さん(59)です。熊本に住む母が被爆体験を講演すると聞いて、やってきました。

起裕さんは30年ほど前にも一度、母から当時の話を聞こうとしましたが…

工藤起裕さん「『被爆した時の話を聞かせてくれ』と言ったのですが、最初はあまり話したがらない感じで」

起裕さんもそれ以上、聞き出すことができず、詳しくは知らないままでした。

なぜ今、母は家族を呼んだのか

起裕さんの母、工藤武子(くどう たけこ)さん(87)は、7歳の時に、長崎市で、爆心地の南東約3キロの自宅で被爆しました。

2023年、長崎での平和祈念式典で、被爆者を代表して「平和への誓い」を読み上げ世界に核兵器廃絶を訴えました。現在は熊本で紙芝居などを通じて核兵器の恐ろしさを伝えています。

武子さんが体験を語り始めたのは、被爆から63年後の2008年。他の被爆者が話す様子を見て「自分にも伝える責任がある」と感じたことがきっかけでした。

ただ、他人には伝えていたその体験を、日々の生活や気持ちが邪魔をして、近くにいたはずの家族には伝えてきませんでした。

今、87歳となり、初めて、息子家族に伝えようと思いました。

「これまで話せなかったことを聞いてほしい」

武子さんの気持ちに変化が生まれた理由は、自身の年齢と戦後80年という節目にありました。

工藤武子さん(87)「今年は『引き継ぎ・語り継ぎの年』。紙芝居も含めて、次に引き継ぐ人を決めて始めている。息子や家族にも一度は言っておかないと。これまで全然話さなかったから」