偽造防止に髭が必要だった 2024年の新紙幣には世界初の3Dホログラムを使用

高柳キャスター:

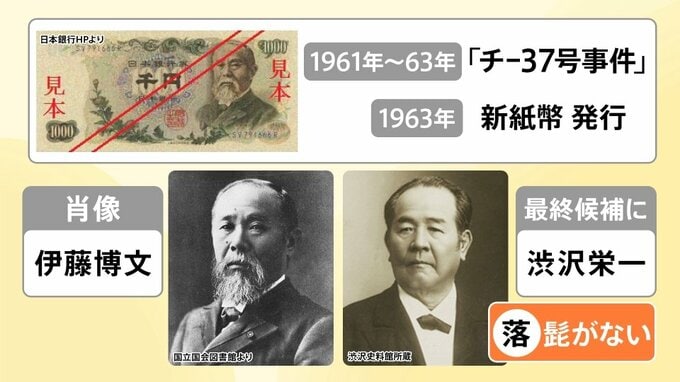

戦後最大のニセ札事件といわれた「チー37号事件」。▼「チ」=「千」円札に見えること、▼偽造された1000円札で37番目の事件だったことから、このような名前がつけられました。

この事件は1961~63年に起きましたが、このニセ札事件をきっかけにすぐさま新紙幣が発行されました。

新しい1000円札の肖像には伊藤博文が採用されましたが、もうひとり、最終候補として残っていた人物がいます。

本橋記者:

最終候補として残っていた人物は2024年、新1万円札の肖像になった「渋沢栄一」です。

いくつか選ばれなかった理由はありますが、その1つが伊藤博文の豊かな“髭”です。

偽造しようと試みたときに、その髭を一本ずつ細かく再現するのは難しいということで、伊藤博文が採用されたのではないかという話があります。

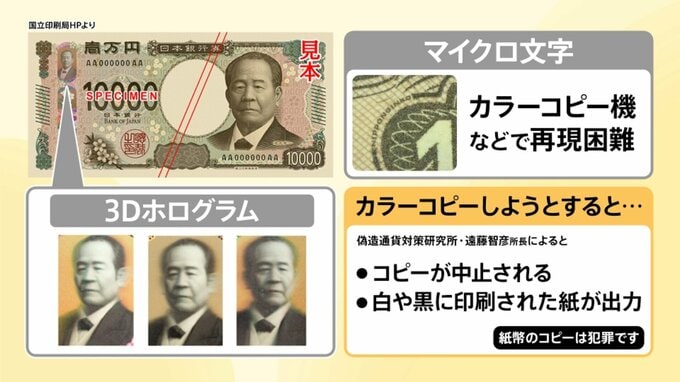

2024年7月に発行された新紙幣には世界初搭載の3Dホログラムや、カラーコピーなどで再現が困難なマイクロ文字が使用されています。

紙幣のコピーは罪に問われます。偽造通貨対策研究所の遠藤智彦所長によると、もしカラーコピーをしようとすると「コピーできません」と表示されてコピーが中止される、また印刷ができたとしても「真っ白や真っ黒の紙が出力される」そうです。

日比麻音子キャスター:

これまでも新しい紙幣になるタイミングは必ず理由があったということですが、どういった理由があったのでしょうか。

本橋記者:

約20年間のスパンで新しい紙幣が発行されていますが、その理由として民間の印刷技術が発達していることが挙げられます。偽造対策をするために、民間に劣らないよう新しい紙幣が発行されているといいます。

南波雅俊キャスター:

対策が髭から3Dホログラムになり、進化しているんですね。コピーも特許を取っているんですよね。

本橋記者:

日本国内の会社が特許を取っていて、海外にもその技術が使われているという話もあります。

高柳キャスター:

過去には未解決で終わってしまった事件もありましたが、現在捜査はどのように行われているのでしょうか。

本橋記者:

警視庁の幹部によると、DNA・指紋など科学捜査の技術が進んでおり、防犯カメラが各地に設置されるようになったことでリレー捜査が可能になり、犯人が見つけやすくなったという話もありました。