昭和・平成を騒がせたニセ札事件 各時代で発生

高柳キャスター:

今回のように新紙幣が発行されるたびに、偽造が繰り返されてきたという歴史もあります。そのなかにはいまだに解決されていない、昭和と平成の二つの時代を騒然とさせたニセ札事件もあります。

約65年前に起きた“戦後最大のニセ札事件”というのが、警視庁の捜査員の間でいまも語り継がれる「チー37号事件」です。

日本各地で精巧な偽の1000円札が発見され、その数は343枚。

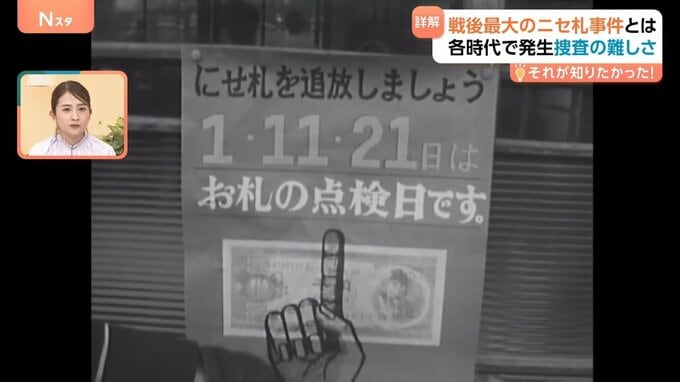

当時の映像には、科学的な捜査を専門に行う警察官が、顕微鏡を使って鑑別作業を行う様子のほか、警察官が街中に「にせ札を追放しましょう」と書かれたポスターを貼ったり、店舗などを訪れてニセ札の見分け方を指導したりして、お札の点検を呼びかける様子も見られました。

本橋記者:

1962年の映像には、警察官が神社で事件が“お宮入り”、つまり未解決にならないようにお祓いをしている様子が残されています。実は、今も捜査員たちは事件解決を願ってお祓いをすることもあるようです。

警視庁幹部によると、「精巧につくられた偽札は、受け取った人が気付かなければ流通し続け、見つかったとしてもつくった大元にはたどり着けない。そこが捜査の難しさだ」と話しています。

高柳キャスター:

この「チー37号事件」については、その後時効を迎えてしまいました。

これまで千円札の肖像は聖徳太子でしたが、この事件をきっかけに伊藤博文が描かれた新紙幣が発行されました。

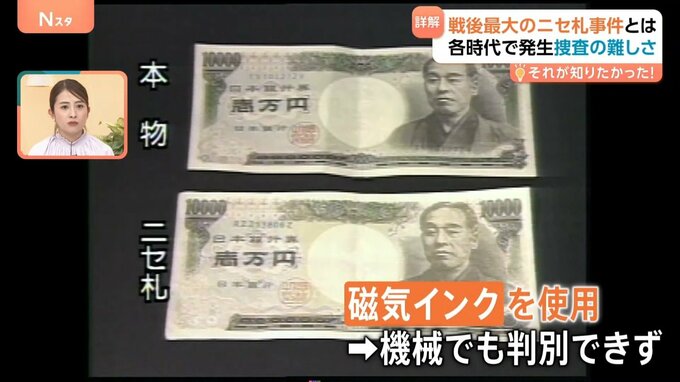

そして平成に入った1993年、大阪や京都などで500枚を超える偽の1万円札が見つかった「和D-53号事件」が起きました。

本橋記者:

この時ニセ札は人間の目だけでなく、当時のATMや両替機も欺き、世間を騒がせました。一般的には手に入らない磁気インクが使われていたため、機械のセンサーでもニセ札と判別できなかったそうで、発見後、銀行のATMなどは改良に追われたということです。

高柳キャスター:

警察が情報提供を呼びかけましたが、こちらも未解決のまま事件は時効を迎えました。