おととし開校した義務教育学校「みどりの杜木城学園」では

ほとんどの学校で制定されている「校歌」。

その始まりは、明治20年代、学校行事などで歌われるために作られ、全国的に広がっていきました。

校歌の歌詞について、学校文化史が専門の小樽商科大学商学部の須田珠生准教授は

(小樽商科大学商学部 須田珠生准教授・学校文化史)

「校歌の歌詞は、その地域の山や川の名称が歌いこまれるケースが非常に多いと思います。そういったものを通して、地域や郷土への愛着であったり、学校への愛校心を高めていく。そういった役割を持って、校歌がそれぞれの学校で作られ、広がっていった背景がある」

ただ、ここ最近、歌詞や曲調がユニークな校歌があるようで。

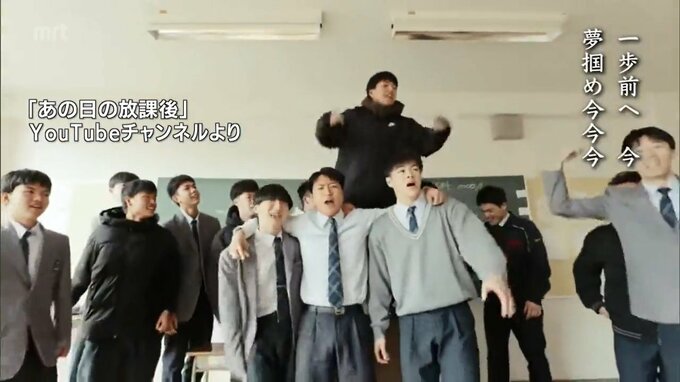

和歌山県の和歌山南陵高校の校歌。

レゲエ調のリズムが特徴で、ミュージックビデオには生徒たちが総出演!

ユニークな校歌としてSNSなどで話題になりました。

他にはない校歌は、宮崎県内の学校でも。

木城町の木城小、中学校が統合する形で、おととし4月に開校した義務教育学校「みどりの杜木城学園」。

その校歌は・・・

(木城学園 白瀧育代教諭)

「初めて聴くタイプの校歌でとっても新鮮に思いました。全然違うと思って」

木城町では校歌の制作を宮崎市出身の男性がボーカルを務める音楽ユニット「アルケミスト」に依頼。

歌に込めたい要素を子どもたちや保護者らから募集し、歌詞には小丸川や高城跡など町を代表する自然やスポットが描かれています。

小丸川の水たちも 広い海を目指して流れる

今は小さなささ船でも きっとたどり着こう

※「みどりの杜木城学園 校歌」(作詞 こんやしょうたろう)から一部引用

(生徒)

「今の校歌は歌っていていい楽しいと感じる」

「とてもポップな感じがして好き。帰り道に友達とハモリながら帰ったこともある」

(木城学園 白瀧育代教諭)

「メロディーもおしゃれな旋律と言葉がマッチしてとてもすてきな曲。今の子供たちの感覚にもとてもあっていると思うので、とてもいいことではないか」