人間の関わりが多様性を守る

ビオトープは、「完成したら終わり」ではありません。放っておいたらあっという間に環境は変わってしまいます。例えばスイレン科のコウホネという植物。きれいな花が咲きますが、どんどん増えるそうです。

関根さん

「この地面のなかに、掘り出したら生き物の骨みたいな太い茎があって、それがもうすごく取りにくいんですよね。植物が覆い尽くしてしまうと逆に魚が住みにくくなったり。なのでこの「里山」という環境はそういう人間との関わりのなかで生物多様性が上がってくる、そういう場所なんですよね」

近年では農業や林業従事者の減少や高齢化が原因で、休耕田や耕作放棄地が増え、里山の環境も年々失われつつあります。

関根さん

「休耕田がどんどん増えて農地が荒れてしまうと。その結果生物の多様性が下がってしまう。そういうようなことが各地で起こっているんだと思います」

高齢化で活動終える

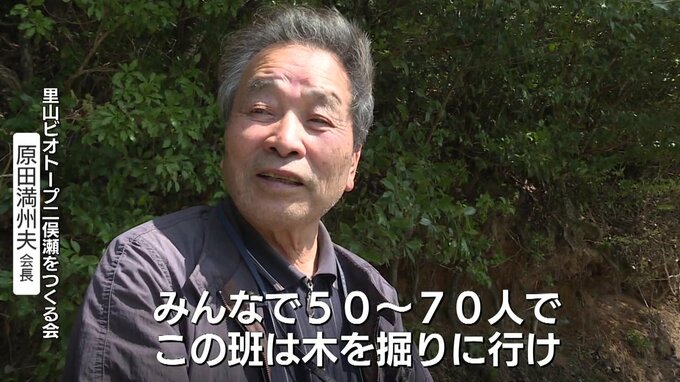

高齢化の問題は、「里山ビオトープ二俣瀬」も例外ではありませんでした。会の前身で、24年間活動を続けてきた「里山ビオトープ二俣瀬をつくる会」も、会員の高齢化により去年、会を閉じました。最後の会長を務めた原田満州夫さんは立ち上げから精力的に活動しました。

里山ビオトープ二俣瀬をつくる会・原田満州夫会長

「楽しかったね、どっちかと言ったら。みんなで50人から70人が来て、この班は木を掘りに行け、この班はあそこの溝を掘ってくれ、とかね」

仲間と汗を流して作り上げた「里山ビオトープ二俣瀬」。環境を維持することは想像以上に大変だったといいます。

原田さん

「手をかけなくても良いと思ったらあれがやぶける、穴が空く・・・」

体力的に大変な作業が多いうえ、高齢化により会員は減少。原田さんは活動日以外にも日常的に手入れをしてきましたが、それも続けることが難しくなりました。

原田さん

「活動をやめてしまったらどう荒れるんだろうと思って、さみしくなります」

20年以上守り続けてきたことが自慢だという原田さん。この場所に愛着があることに変わりありません。

原田さん

「ここを通っていて気になるからね、水がオーバーしてるとか、溝上がってないとか、水車が回ってないとか、やっぱり気になってるんだろうね。誰かどんどんやってくれる人がいれば長く続くと思いますけどね」

親子で自然に親しむ

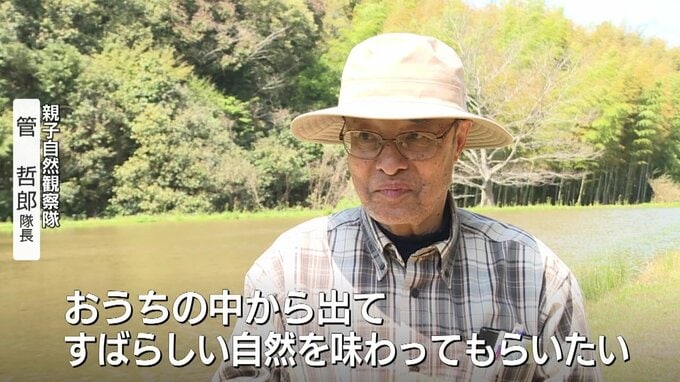

先月、ビオトープには子どもたちのにぎやかな声が響いていました。20年ほど前から毎年行われている、「親子自然観察隊」です。月に一回、田植えや沢登りなど季節に合わせた自然体験を楽しみます。

親子自然観察隊・管哲郎隊長

「とにかくおうちのなかから出て、すばらしいこの自然を味わっていただきたい」

この日は野草の観察。遊び感覚でいろいろな植物にふれました。

子ども

「いろんなかたちの植物を見つけてビンゴをすることが楽しかったです」

母親

「表情がいきいきしてて、やっぱりふだん触れないものに触るとこんなに楽しいんだなと改めて感じています」

子ども

「自然を豊かにするにも、人の手で大変なことをするのも必要なんだなと思いました」

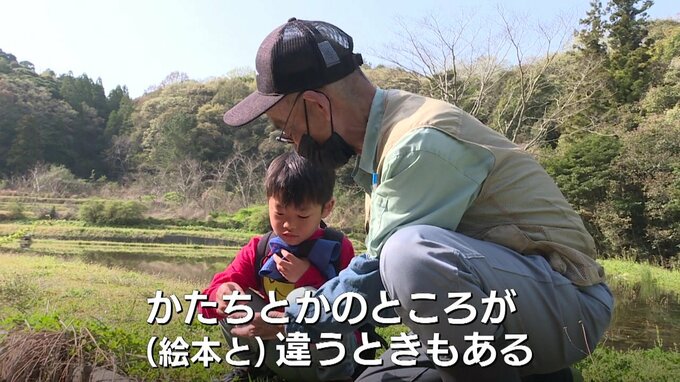

こちらの小学生は、トンボが羽化する貴重な瞬間に立ち会えました。

小学生

「絵本とかしか見たことない。かたちとかのところが絵本と違うときもある」

祖父・松原吉雄さん(つくる会・ふれあいの会メンバー)

「一番子どもの頃からふれあってほしい体験ですね」