環境省がおととしから「自然共生サイト」の認定を始めました。民間の取り組みで生物多様性が守られている場所のことで、全国328か所が認定されています。今年度、山口県内で初めて2か所が認定されました。このうちの一つ、25年前に地元の人がつくり守り続けている、「里山ビオトープ二俣瀬」の取り組みを取材しました。

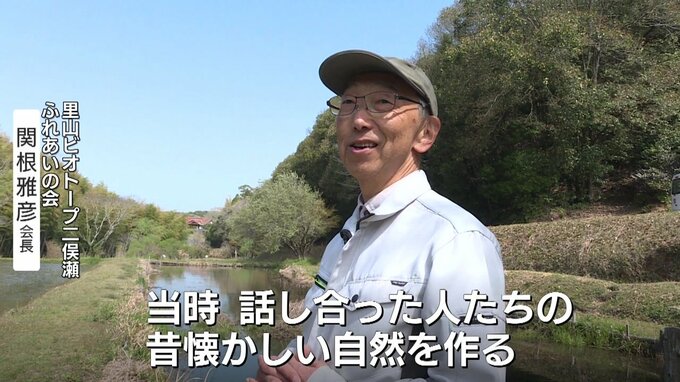

里山ビオトープ二俣瀬ふれあいの会・関根雅彦会長

「今そこにイトトンボいるの分かりますかね?」

地域本来の生物がすむ場所

トンボやメダカ、カエル。小川には、ホタルの餌になるカワニナもいます。よく見てみるとたくさんの生き物が暮らしています。山口県宇部市二俣瀬地区の「里山ビオトープ二俣瀬」です。

「ビオトープ」とは地域本来の生物が生き続けられるよう保全された場所のこと。里山ビオトープ二俣瀬にはおよそ0・5ヘクタールの敷地に、田んぼや池、小川といったさまざまな自然環境があり、200種類以上の動物と130種類の植物が生息しています。

この土地はもともと休耕田でしたが、25年前、休耕田を利用して水質を浄化させる県の事業に応募し、「ビオトープ」としての活用が始まりました。

関根さん

「当時話し合った人たちの昔懐かしい自然をつくると。そういうコンセプトで始まったんです」

仲間と汗流し芽生えた愛着

山口大学名誉教授の関根雅彦さん。環境を守る土木工事の研究をしていた関根さんは、「里山ビオトープ二俣瀬」の立ち上げから専門家として携わり、現在は管理する団体の会長を務めています。

関根さん

「寒い冬のなかを毎週毎週みんなでつくっているうちにこの場所にどんどん愛着がついてきたと。それが20年以上ここを守り続けてきた原動力になっていると思います」

市や商工会議所と協力しながら、地元の人たちを中心に毎週作業を行い、1年以上かけて完成させました。「二俣瀬の自然」にこだわり、木は近くの山から掘り出したものを植樹。今では見上げるほどに成長しました。