再犯防止への期待

この背景には、各国とも一度罪を犯した人が再び罪を犯す率、再犯率といいますが、これが高いことが挙げられます。

法務省が毎年出している犯罪白書によりますと、刑法犯で検挙された人のうち、初めて罪を犯した人、初犯者は2006年に23万5000人だったのが23年には9万7000人と6割近く減っている一方で、再犯者は14万9000人から8万6000人と4割減にとどまっていて、23年の再犯率は47%と高止まりが続いています。

また、再犯した人のうち7割が無職で、22年に刑務所を出た人のうち出所時に居住先がなかった人の再入率、また刑務所に入ってしまった人は21.8%と全体の再入率の13%を大きく上回っています。つまり、住むところや仕事がない人の再犯率が高いということで、逆に言えば住居や仕事があれば再犯率が減る可能性が高いということです。数字の出し方が違うので一概には比べられないのですが、おおむねこれは諸外国でも同じ状況です。

4年前の2021年3月に京都で開催された「国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)」では、再犯防止が主要テーマの一つとして議論され、各国の再犯率の高さと対策について意見交換が行われました。そこで、日本の官民連携によるきめ細やかな支援、特に保護司制度が高く評価され、今回の国連の場での準則作成につながったのです。

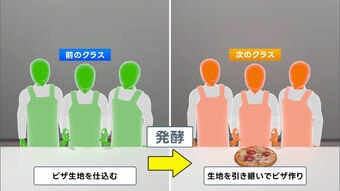

地域社会全体で支える仕組み

先ほど「官民が連携して」といいましたが、これは保護司だけでなく民生委員だとか町内会などといった地域でさまざまな活動をしている人たちも加わっているということを表しておりまして、古くて新しい、また日本らしいコミュニティとして、いい意味でよってたかって犯罪者の更生、社会復帰を手伝っているということで、学校と家庭、地域で子供を育てていくという昭和の日本的な子育てと根っこが同じといっていいと思います。日本が世界に誇るべき制度といえます。