東京で出産する際にかかる費用は平均「62万5000円」と、ここ5年間で8万円ほど高騰しています。増え続けている妊婦の負担を軽減するため、政府は出産費用を無償化する方針を決めましたが、課題もあるようです。

出産費用の自己負担“無償化”へ 具体的な方法は?

井上貴博キャスター:

これまで出産は“病気ではない”という考え方から、保険適用外の自由診療となっていました。その代わりに、出産育児一時金として50万円が設定されていました。

TBS報道局 社会部 岡村仁美記者:

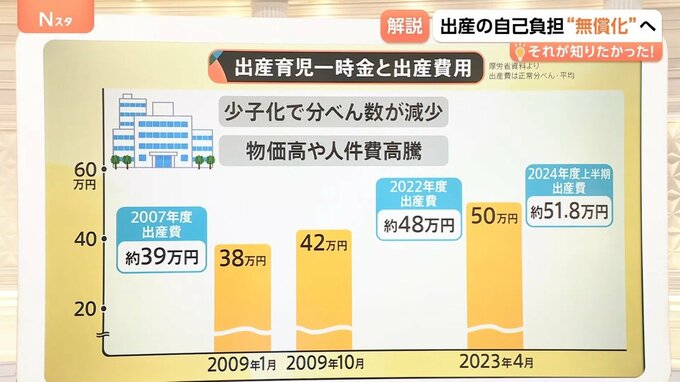

出産育児一時金は1994年に導入され、出産費用の高騰とともに段階的に引き上げられてきました。

しかし、病院側も少子化で分べん数が減少していることや、物価高や人件費高騰の背景もあり、一時金を引き上げると出産費用も引き上がるという、いわゆる“いたちごっこ”が続いてきました。

2023年4月、一時金が現在の50万円に引き上げられましたが、その翌年の2024年度上半期の出産費用は約51.8万円で、一時金をすでに上回っています。

全国で行われた出産の約45%が、一時金を上回っているという状況にあります。

また出産費用については、地域によって金額のバラつきがあるといった課題もあります。

2023年度の正常分べんの出産費用の平均(厚労省資料より)は、最も高い東京では62万5372円、最も低い熊本では38万8796円と20万円以上もの差があります。

井上キャスター:

海外を見てみると、アメリカなどでは出産費用は約200万円ほどかかり大変高いですが、他のG7各国を見てみると、基本的に自己負担はゼロになっています。

日本もぜひとは思いますが、どんなかたちで自己負担をゼロにしていくのでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

少子化対策で出産費用の面倒を見ることは当然のことになりますが、それにあたって色々な問題が起きています。高額の出産場所を選べる人と選べない人、大都会と地方といった格差の問題をどのように解消していくのかとリンクしてきていると思います。

TBS報道局 社会部 岡村記者:

こうした状況を受け、妊婦の負担を軽減しようと議論が行われてきました。

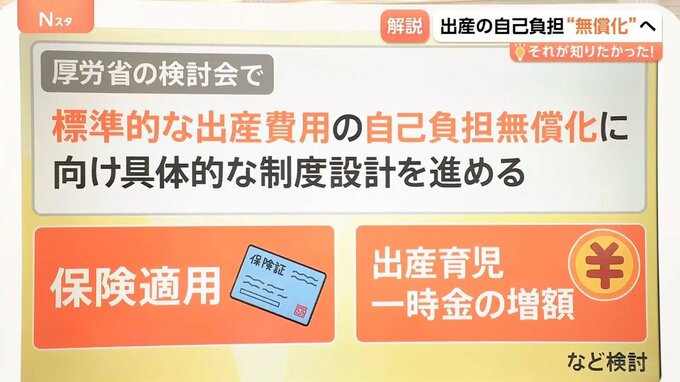

14日の厚労省の検討会では、「標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けて、具体的な制度設計を進める」という方針が決まりました。

具体的な方法としては、保険適用や出産育児一時金の増額などが考えられます。