初孫が生まれる平均年齢は男性女性とも60歳前後といわれる中、企業や自治体で「孫育休」の導入が進んでいます。

年7日間の「孫育休」どんな制度?

「じいじ、卵いらない」

「卵いらないの?はい、ありがとう」

慣れた手つきでタンメンを作り、4歳と1歳の孫に食べさせてるのは会社員の手塚智雄さん59歳です。

「孫と一緒に遊べる時間は非常に貴重だと思うし、娘夫婦が共働きで結構忙しいということもあるので、ちょっとでも私の方で役に立てたらなと」

利用しているのは勤め先の『SOMPOひまわり生命』(東京・千代田区)が2023年から導入している制度です。

【まご・おいめい育児休暇】

▼孫が生後2年1か月に到達する日の前日まで、年7日取得することが可能

▼甥や姪の育児にも適応

手塚さんは、娘夫婦に2人目の孫が誕生し初めて取得。きっかけは…

孫2人・手塚さん(59):

「2人目の子を病院に連れて行かないといけない時に、上の子の保育園がお休みで見る人がいないと。急遽私が育休を取得して、上の子と一緒に留守番をした」

1日単位で取得できるため、気軽に利用できるという手塚さん。今では定期的に娘夫婦の家を訪れ、お散歩やおままごとはもちろん、ご飯も作ります。

手塚さんの娘(31):

「ありがたいの一言。急に手が必要になった時に、急だけど休んでくれるというのが一番心強いし、普段の子供の様子を知ってくれている父に預けるというのは安心できる」

若い世代も「育休が取りやすい雰囲気」

この孫育休を導入した背景には、「本来の育児休暇」が深く関係しています。

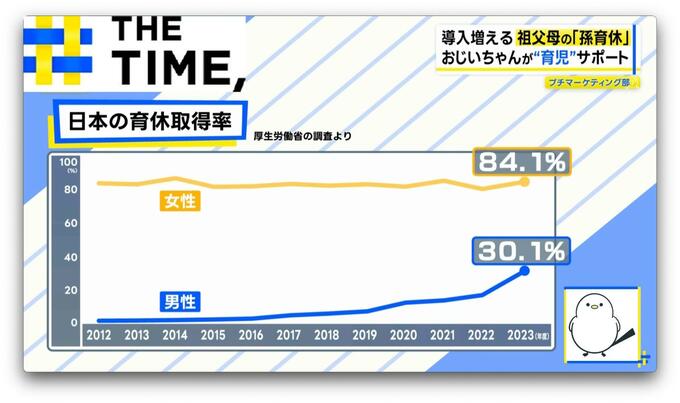

厚生労働省によると、育休取得率(2023年度)は▼女性84.1%▼男性30.1%

『SOMPOひまわり生命』でも男性社員の多くが育休取得に前向きな意思表示をするも、実際には取得できなかった社員も一定数いたとのこと。

しかし育児とは距離があった世代の“上司が孫育休をとる”ことで、まわりの育休への理解を深めることにもつながっているといいます。

業務推進部トレーニングセンター室・松江拓哉さん(31):

「上司がそういう休暇の取得に対して前向きだというのがわかるので、僕らも育休が取りやすい雰囲気ができると思う。非常にありがたい」