備前磁器…カギ握るのは「土」ではなく坑道から採掘する「石」

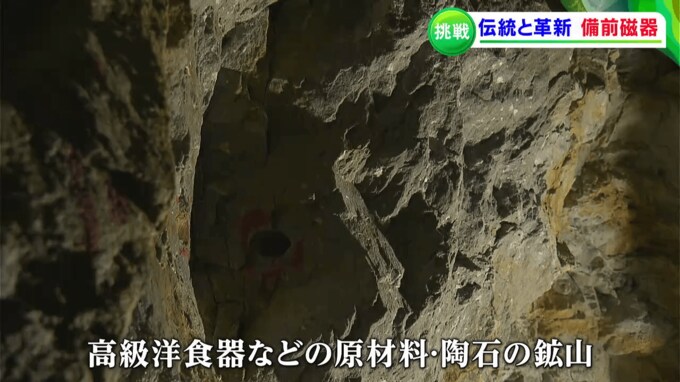

石田さんは今、備前の土のさらに深く地中に眠る太古の石に魅了されています。備前市中心部から車で20分ほど、巨大な鉱山の入り口です。

車は採掘現場である地下約100mへと向かいます。発破作業が終わったばかり、坑道は煙に包まれていました。それでも10分ほどで、目的の場所まで下りてきました。坑道の総延長は約10km。アリの巣のような迷路です。

(土橋鉱山 武部 将治 社長)

「ここは潰れた跡です。自重で落ちてきた。どこも安全というわけではない」

備前市は、かつて数十の鉱山があった鉱石の産地として知られ、砕かれた石は耐火レンガなどに加工されてきました。外国産鉱石の増加などで、鉱山は数か所まで減りましたが、ここでは、まだ高級洋食器の原材料などが採掘されています。

重機に踏まれた石が坑道の高い湿度により粘土に変わっていました。

(陶芸家 石田 和也さん)

「これは磁器の分類になる。粘土で、備前焼は田んぼの土などでつくられる。備前焼と成分は異なるが、粘りがある点は同じモノ作りはできる」

■備前の坑道に眠る「石」の持つ可能性

恐竜がいた白亜紀周辺は火山活動が活発でした。地中には、国内有数のカルデラも眠っているとされ、この鉱床もその頃、生まれたといいます。

備前に眠る自然の造形美。しかし、粉砕されて単なる原材料となるため、商品から産地を知る人はわずかです。

(土橋鉱山 武部 将治 社長)

「ただの原材料なので名前が出ることもない。何か備前の鉱床が知られる機会があれば」