「成績示して」廃止→復活の学校も

藤森祥平キャスター:

自分が小学生の頃に通知表がなくなるなんてことを考えたこともありませんでしたけど、いろんな意見ありそうですね。

小川彩佳キャスター:

1、2年生ですから、通知表がなくても先生とコミュニケーションをとる中で学校内での子供の様子がわかれば保護者としては安心できるのかもしれない。

要らぬ劣等感を抱くのは良くないという理由で、美濃市では小学1、2年生の通知表の廃止に至ったということですが、日本の若者の自己肯定感の低さは他国との調査の中でも問題となっていますから、大きな挑戦だと思います。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

子供が2年生でドイツの現地の学校に行っているので、全然勉強できなかったらどうしようとか、通信簿で見ないといけないので心配でした。

ドイツは、先生と子供が面談をしながら、子供が自分の点数を自己評価でつけて、それに対して先生が「そうかな」「確かにそれよくできてたね」みたいな感じでコメント、誘導しながら、納得いく点数をつけていくシステムでした。そういうのもいいなと思いました。

藤森キャスター:

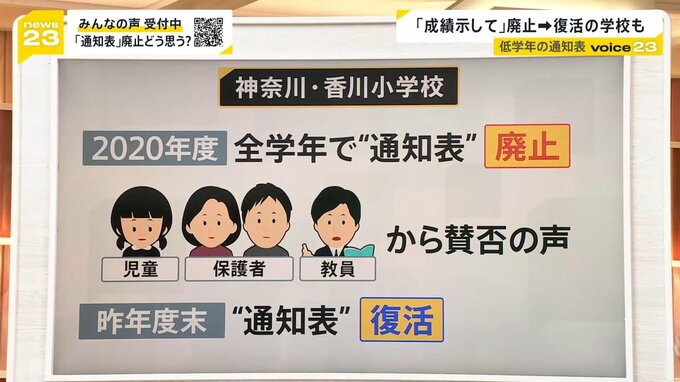

日本でもいろんな取り組みがあります。神奈川県茅ケ崎市の小学校では、2020年度に全学年で“通知表”を廃止しました。ただ、児童保護者教員から賛否の声があって、昨年度末に“通知表”を復活させました。現場も試行錯誤です。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

こういうのに対して、「ゆとり教育の復活ではないか」みたいな意見もあると思いますが、低学年なので、のびのびやればいいと思います。

日本は小学校3年生になると受験戦争が非常に強いので、それも含めて考えていかなきゃいけないと親としては思います。

小川キャスター:

あと通知表の中身ですよね。通知表の文言の難しさなどがVTRにもありましたが、そうしたところも改革していく必要もあると思います。

藤森キャスター:

実際に本人が通知表をもらって、次の通知表をもらったときに、それが伸びているなって成長を感じて自信に繋がるといいですよね。通知表はもらいっぱなしで終わることが多いので、先生とやり取りするというコミュニケーションが一つのヒントになると思いました。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

〇とかをつけているだけだと、音楽など〇でも◎でもなぜそうなのかがよくわからないと伸ばしようがない。先生が勝手に好き嫌いでつけているのではないので、もらいっぱなしはよくないと思います。話し合いが一番大事だと思います。

==========

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済・ 社会思想

ドイツ在住 著書『人新世の「資本論」』