ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、全国100万キロ以上の道を巡ってきた道マニア歴26年の鹿取茂雄さんが、岡山県にある“真っ赤な集落を支えた道”を巡ります。

ベンガラ色の集落の発展に貢献した「とと道」

訪れたのは、岡山県の西に位置する高梁(たかはし)市。

(道マニア・鹿取茂雄さん)

「ベンガラで栄えた吹屋(ふきや)を、道から深掘りしたい」

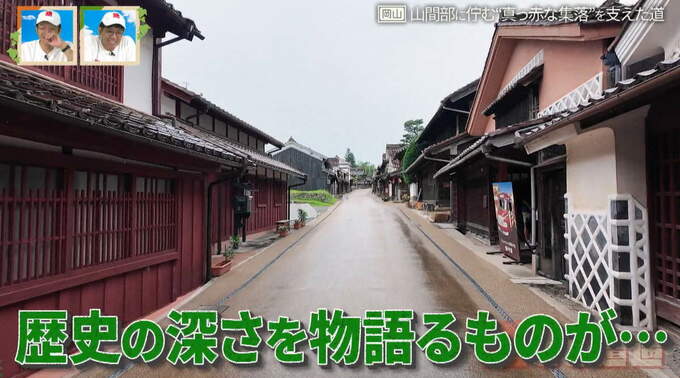

山奥にある吹屋地区には、瓦や壁がベンガラ色で統一された集落があります。この地区には江戸時代から昭和47年まで銅が採掘できる吉岡銅山があり、採掘された赤い錆の成分を含む硫化鉄鉱を材料に、赤い顔料の“ベンガラ”が日本で最初に生産されました。

九谷焼や輪島塗の漆器など、伝統工芸品にも使われた吹屋のベンガラは全国に広まり、最盛期は日本の95%のシェアを誇りました。

そんな吹屋地区を支えた道を辿りながら、歴史の紐を解きます。まずは、この集落の真ん中を通る道へ。

(道マニア・鹿取茂雄さん)

「このメインの通りは、鉱山の鉱物資源を運ぶために必要とされていた」

江戸時代以前から使われていたというこのメインの道は、鉱石やベンガラを各地へ運ぶために使われただけでなく、もう一つ重要な役割を担っていたそう。

(道マニア・鹿取茂雄さん)

「この道は、約60km離れた瀬戸内海に面した笠岡市まで繋がっている、通称『とと道(みち)』。吹屋から瀬戸内海へは鉱石を運び、逆に瀬戸内海から吹屋に魚を運んでいた」

行きはベンガラや鉱石を届け、帰りは瀬戸内海の新鮮な魚(=とと)を運んでいた道であったことから「とと道」と呼ばれ、吹屋の発展に大きく貢献したそうです。