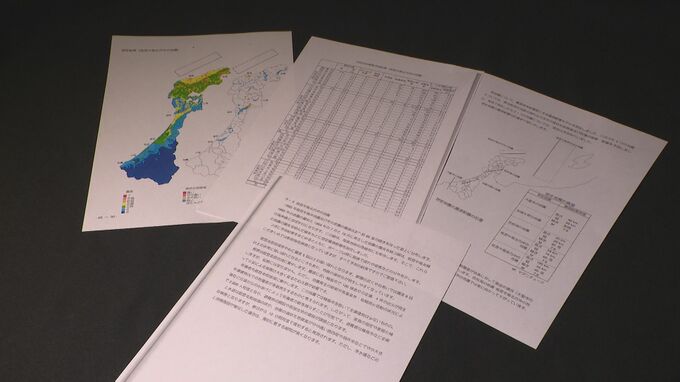

石川県は、地震が発生した際の被害をあらかじめ予測し、地域防災計画などに生かす「地震被害想定」を27年ぶりに見直し、7日公表しました。金沢市の直下を走る森本・富樫断層帯で地震が発生した場合、金沢市の一部で震度7の激しい揺れが想定され、死者は最悪のケースで2200人以上に上ると推定しています。一方、建物の耐震化など対策が進めば、被害を大幅に軽減できるとしています。

9本の活断層 県内すべての市町で震度6強~7

石川県は今回、すべての自治体で被害が最も大きくなるよう、あらかじめ9本の活断層を選び、想定される被害を調べました。このため、国が長期評価を公表している活断層であっても、近くにある別の断層でより被害が大きいとされる場合は、調査の対象に含まれていません。たとえば2024年11月ごろから地震活動が活発になっている石川県西方沖には「羽咋沖西断層」など複数の海域活断層が存在しますが、自治体ごとに見た場合、近くの「門前断層帯」や「邑知潟断層帯」で地震が発生したほうが被害がより大きくなることから、9本の活断層に限定して調査が行われました。

その結果、森本・富樫断層帯で地震が発生した場合には、金沢市の一部で震度7、能登半島北岸断層帯のケースでは、奥能登2市2町すべてで震度7が予想されるなど、県内すべての自治体でいずれかの断層で地震が発生した場合に震度6強以上の揺れになると試算されました。

死者2200人以上 6軒に1軒が全半壊

人的被害

金沢市の直下を走る森本・富樫断層帯で最も被害が大きくなると予想されています。冬の朝5時に地震が発生した場合、2212人が亡くなると見込まれています。自治体別では金沢市が1788人で8割以上を占め、白山市が182人、津幡町が68人、野々市市が61人、内灘町が58人と続きます。

要因別では、建物の倒壊による死者が2029人と圧倒的に多く、ついで地震による火災で94人、ブロック塀や自動販売機などの転倒、屋内で物が動いたり倒れたりすることによる死者が81人、急傾斜地の崩壊による死者が8人と推定されています。けが人は9344人に上ると試算されました。

他の断層では、いずれも最悪のケースで、福井平野東縁断層帯で死者1782人、庄川断層帯で1501人、七尾湾東方断層帯で1434人、能登半島北岸断層帯で1286人などとなっています。隣県の福井県や富山県が震源となる地震でも、石川県に甚大な被害をもたらす可能性があります。

建物

森本・富樫断層帯で冬の午後6時に地震が発生した場合、火気の使用で火災の危険が高まることや、積雪の重みで倒壊する家屋が増えることも考慮し、4万6947棟が全壊・全焼、5万5359棟が半壊すると予測しました。石川県内の6軒に1軒が全半壊、金沢市に限ってみれば、36%の建物が全半壊する計算になります。

水道

最悪の想定では、庄川断層帯で地震が発生した場合、79万5017人が上水道を使用できなくなります。石川県の人口の7割以上が、水道やトイレを使えなくなる計算です。

石川県では、七尾市より南の地域の大部分は、手取川を水源とする白山市の鶴来浄水場から水の供給を受けていますが、2024年の能登半島地震では中能登町や七尾市の複数箇所で送水管が破損し、断水が長期化しました。県は送水管の耐震化と、2本目の送水管を整備する「2系統化」を前倒しして進め、2030年度までの完了を目指しています。

災害関連死

地震後に避難生活などが原因で心身に負担がかかったり、持病が悪化したりして亡くなる「災害関連死」の死者数も、今回初めて算出されました。

2024年の能登半島地震では、石川県で2025年5月までに353人が災害関連死に認定されています。現在もおよそ200人について、遺族が審査を求めていて、地震による死者は今後も増える見通しです。2016年の熊本地震でも災害関連死が家屋の倒壊などによる直接死を大きく上回っていて、国も2025年3月に公表した南海トラフ地震の新たな被害想定で、災害関連死について初めて試算しました。

今回、石川県の想定で最も被害が大きいとされる森本・富樫断層帯のケースでは、災害関連死は384人~768人に上ると見込まれています。

一方、能登半島北岸断層帯では、最悪のケースでも62人~125人と推定していて、2024年の能登半島地震の実態を大きく下回っています。県は、災害関連死の死者数を算出するにあたって、東日本大震災後につくられた国の手法を参考にしたとしています。能登半島地震による災害関連死は、現在も認定作業が続いているため、今回の被害想定に反映されておらず、県は将来的に算出方法を見直す可能性があるとしています。

正月・GWの想定

石川県は今回、就寝中で家屋の倒壊に巻き込まれやすい朝5時、外出している人が多く、自宅以外の場所で被災する危険が高い正午、火気の使用で火災の危険が高まる午後6時といった時間帯と、夏・冬の季節ごとの想定に加え、新たに「正月」と「ゴールデンウィーク」の想定も追加しました。

石川県では2024年1月1日に能登半島地震、大型連休中の2023年5月5日にも珠洲市で最大震度6強を観測する地震が発生していて、帰省する人や観光客が多く、通常と人の流れが異なるシーンについても被害を調べました。

携帯電話の位置情報を基にした人流ビッグデータを活用した結果、金沢市では正月などに被災する人口が減る一方で、能登地方では、七尾市の和倉温泉などに人が集中することが分かりました。

能登半島地震の教訓 数値化できない“シナリオ”も想定に

被害想定は、建物被害や人的被害、災害関連死など44の項目について、地震ごとに予想される被害の量を数値化しています。一方、県は想定項目とは別に、数値化できない被害も「災害シナリオ」としてまとめました。

たとえば、地震発生直後には「耐震性の低い旧耐震基準で建てられた建物の多くが倒壊」し、「木造密集市街地などを中心に同時多発火災が発生」するとしています。

インフラ被害では「風呂やトイレが使用できなくなる」「広域的な停電で携帯電話や電子機器の充電ができない」「通信障害が発生し、安否確認や情報収集が困難になる」などと記載しています。

こうした「誰にでも起こりうるシナリオ」とは別に、石川県は2024年の能登半島地震の教訓も踏まえ、行政側の想定も整理しました。中には「平時からの災害対応や業務の優先順位の理解不足等により初動対応に遅れが生じる」「停電・通信の途絶により被害状況が把握できず、各種判断が困難となり初動対応が遅滞」など、実際に地震後に起こった課題も盛り込んでいます。

27年も見直し行われず 専門家が批判

石川県が前回の被害想定を作成したのは1998年3月で、1995年の阪神淡路大震災後に全国各地で被害想定がまとめられた時期です。しかし、その後27年間にわたって被害想定が更新されることはありませんでした。

1998の被害想定では、能登半島北方沖の断層について、地震の規模をM7.0、死者はわずか7人と予測していました。一方、2024年の能登半島地震はM7.6、死者は直接死だけで200人以上に上っていて、想定と大きく食い違う結果になりました。金沢大学で地震学が専門の平松良浩教授は、1998年の被害想定は海域活断層に関するデータが不足していて、大まかな想定にならざるを得なかったと前置きしたうえで、もし能登半島地震の前に見直しを行っていれば「避難所の混乱も抑えられ、多少は被害を軽減するような方向に働いた可能性がある」と述べています。

専門家は2011年の東日本大震災後に被害想定を見直すよう訴えていましたが、石川県は国の断層調査が行われないことを理由に見直しを先送りしていました。石川県の担当者は、2007年の能登半島地震後に国に活断層の調査を要望したものの、2022年になっても調査が行われなかったとしています。

石川県が見直しの方針を打ち出したのは、知事が馳浩氏に交代した後の2022年5月。珠洲市で2021年9月に震度5弱、2022年6月に震度6弱を観測するなど、群発地震が活発化し、警戒感が高まっていた時期と重なります。その後、2023年8月に見直し作業に着手し、国の地震調査研究推進本部も能登半島周辺の海域活断層についての長期評価の一部を2024年8月に前倒しして公表しましたが、2024年1月の能登半島地震前に警鐘を鳴らすことはできませんでした。

平松教授は「住民の数、年齢、社会条件は時々刻々と変わっていく。5年に1回、どんなに遅くても10年に1回、見直しは必要だ」としています。

耐震化で84%被害軽減も

厳しい被害を突き付けた今回の想定ですが、専門家は県民1人1人の努力で被害を軽減できるとも指摘します。金沢大学の平松教授は「この数字はこれからいろんな対策を進めていくと減らすことができる数字でもある。あくまでもスタートラインであって、これから私たちが何をしてどのようなことに取り組んで死者・負傷者の数を減らしていくのか問われる」と話しています。

対策として最も効果を発揮するのが、建物の耐震化です。石川県は、2018年時点で82%に留まっている建物の耐震化を完全に達成できれば、全壊棟数・倒壊による死者数ともに84%減らすことができるとしています。県は2028年度までに耐震化率95%を目指して、1981年(昭和56年)以前の古い耐震基準で建てられた住宅の耐震診断・改修を促すことにしています。

平松教授は「過去に他県で何千人も人が死ぬような被害想定が出されているが、それで耐震化が一気に進むかというと決してそんなことはない。被害想定をどう使うか。これは出して終わりではない。受け取った皆さんがどう使うかというところで初めて価値を持つ」と述べ、対策をとるよう呼びかけています。