夏の参議院選挙を前に、各党が競い合うように訴えている減税。なかでも公明党は減税や給付を公約に盛り込む方針を示していますが、一体なぜそこまでこだわるのでしょうか。

物価高で“給付”か“減税”か 公明党が動く背景とは

井上貴博キャスター:

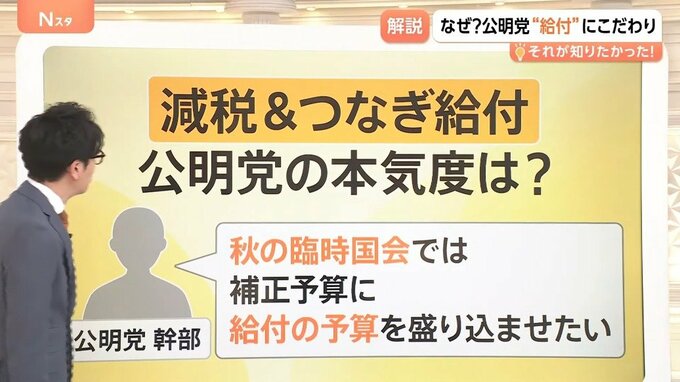

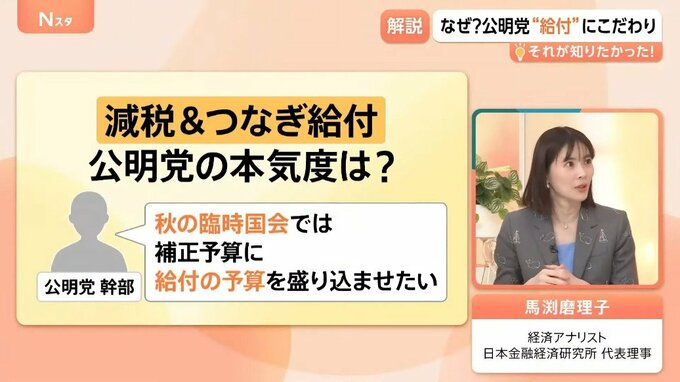

公明党としては「減税+α」、つなぎの意味での給付ということを主張しています。

公明党の幹部としても「秋の臨時国会では、補正予算に給付の予算を盛り込ませたい」と“本気度”をにじませているそうです。

公明党として給付に固執する背景には、何があるのでしょうか。

TBS報道局政治部 島本雄太 記者:

給付にこだわるワケには、“過去の成功体験”と“焦り”があります。

【給付めぐる公明党の成功体験】

▼1999年 「地域振興券」

景気対策 1人2万円商品券(子育て世帯・低所得高齢者)

▼2009年 「定額給付金」

リーマン・ショック 1人1万2千円支給 (子ども・高齢者は2万円)

▼2020年 「特別定額給付金」

新型コロナ感染拡大 1人10万円支給

▼2024年 「定額減税」

物価高対策 1人4万円差し引く

1999年の小渕内閣(当時)のときは、当時の野党である公明党の意見を取り入れて実現しました。その後、連立に入っています。

2020年の新型コロナの感染拡大の際には、「減収世帯に30万円給付」という自民党の案を、公明党の山口代表(当時)が「1人一律10万円給付」に変えて実現したという成功体験があります。

井上キャスター:

「連立離脱も辞さない」と、かなり強く迫ったのが2020年ですね。

TBS報道局政治部 島本 記者:

給付を党の成果として支持層にアピールしてきましたが、その支持層にも変化が表れています。

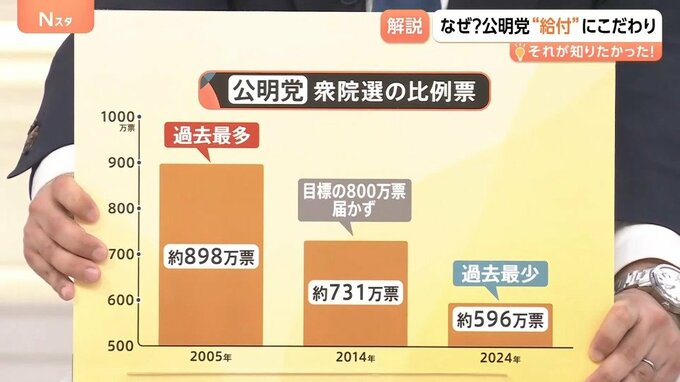

公明党の衆院選の比例票は年々減少しており、▼2005年は過去最多の約898万票でした。しかし▼2014年は目標の800万票に届かず約731万票で、▼2024年は過去最少の約596万票と、ここまで減ってしまいました。

2024年の衆議院選挙では、与党に逆風が吹いていたところもありますが、それにしても大きな減少になってしまっています。

支持母体の創価学会の会員数は、国内約827万世帯と公称していますが、票数にかなり大きな開きがあることがわかると思います。背景には、高齢化で学会員数の減少が進んでいることや、賃上げの影響を受けない年金生活者が増えてきたこともあり、現金給付を強く求める声は、党内や支持団体のなかにもあります。

井上キャスター:

国内で約827万世帯あるなか、票数が600万票にいかないということは、会員数とだいぶ開きがありますね。

公明党としては、党として与党のなかで上手くやりくりできて、自民党に給付案を飲ませたことを成功体験だとしています。

しかし、給付が貯蓄に回ってしまったということを考えると、それが本当に成功体験だったのか。国民にとってはズレがあるように感じてしまいます。

経済アナリスト 馬渕磨理子さん:

選挙を考えると、給付は「もらった」という感覚を持ちますが、経済学的に見ると、給付よりも減税のほうが効果は大きくなります。