本尊が重要文化財に指定され「ありがたい」その一方で…

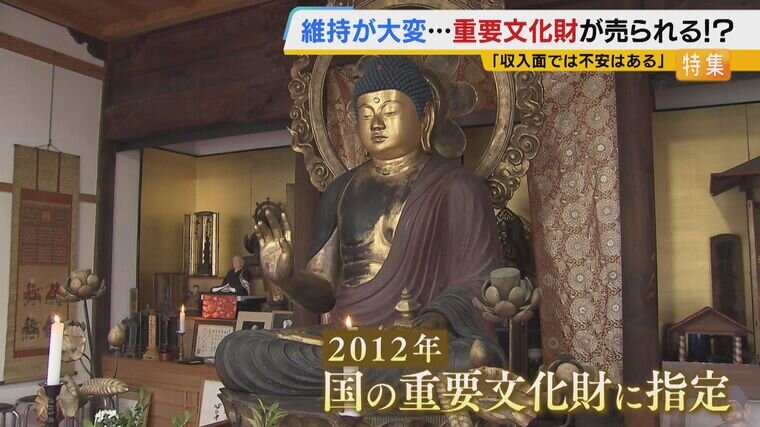

奈良県大和高田市の「弥勒寺」。住職の伊藤教純さん(82)は 、こちらの寺で“あるもの”を守っています。それが、お堂に座っている穏やかな表情をした本尊の『弥勒如来坐像』です。1本の木から削り出され、平安時代に作られたとされる仏像で、その貴重さから2012年、国の重要文化財に指定されました。

(弥勒寺 住職・伊藤教純さん)「手の表情とかも、すばらしい彫刻。お顔の表情も(すばらしい)。それからお像全体のつり合いがすばらしい。重要文化財にしていただいたのでありがたいと思ってます」

価値が認められ喜んだという住職。しかし同時に、ある責任を負うことになりました。

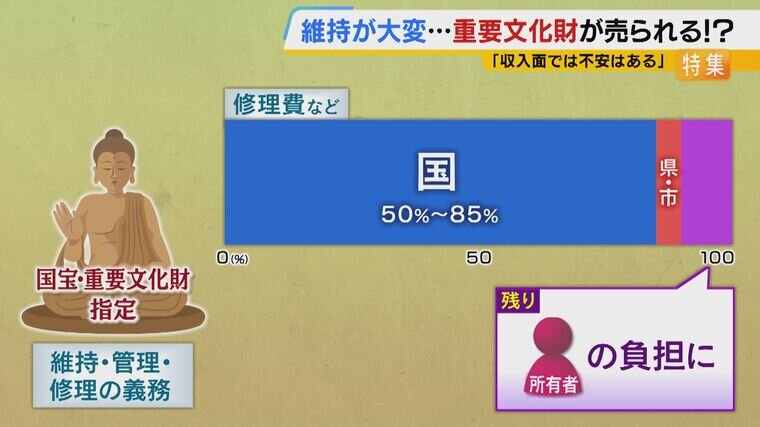

重要文化財や国宝に指定された場合、所有者には適切な管理をし、傷んだ場合は修理を行う義務が生じます。所有者の経済事情に応じて修理費などの50%~85%を国が補助することになっていますが、残りの費用の多くは所有者が負担することになるのです。

弥勒寺の仏像は重要文化財へ指定された際、白毫(びゃくごう)いう眉間の装飾が取れているなどの損傷があったため、修理されることになりました。その費用はというと…

(住職・伊藤教純さん)「仏像さん(の修理)には1000万円かかりました。(Q自己負担はどれぐらい?)100万円か200万円ぐらいはかかっています」

国のほか自治体から補助は出たものの、修理費用の約1割は自己負担に。住職によりますと、寺に檀家はおらず、収入は住職ら夫婦の年金のみ。仏像を寺で守り続けたいものの、今後も修理が必要となると自信が持てません。

(住職・伊藤教純さん)「維持費は蓄えていかないといけないなとは思っていますけど、なかなかできないものですね。不安はあります、収入面ではね」

もし文化財を経済的に維持できなくなった場合、所有者は文化庁が指定した地方公共団体などに修理や管理を委託したり、文化庁に買い取ってもらったりすることがあります。住職も維持が難しいと判断したときには国に買い取ってもらうことも考えているといいます。

(住職・伊藤教純さん)「最悪というか一番ではないが、国(文化庁)が買い取っていただいて、適正な管理をしていただけたら」