セットとは思っていなかった~昔夢中になったドラマの美術写真に出逢う~

私は入社した翌年の1996年にドラマデザインの配属となり、緑山スタジオに通うようになりました。そのころはまだ1970年代から活躍されているベテランデザイナーが多数在籍しており、しかも現役でドラマデザインの仕事をされていました。私が小さいころから見ていた『金八先生』や『東芝日曜劇場』などに携わったデザイナーもいて、一種、憧れをもって会話したことなどが思い出されます。

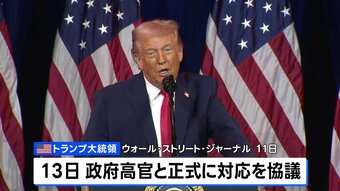

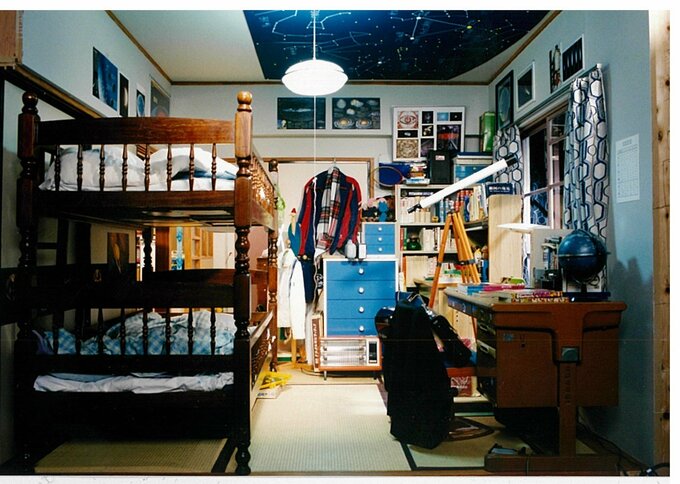

今回、あらためて『金八先生』のスタジオセット写真をアーカイブから探ってみましたが、1980年に放送された第2シリーズの卒業式シーンであろう、体育館を撮影したものが見つかりました。

このシリーズは「腐ったミカン」に例えられて、「校内暴力」や「受験競争」、「集団いじめ」といった当時の生徒たちが抱えていた生々しい問題がテーマになっていたものですが、私の思い出の中でも、ドラマとはいえ身近な学校で起きているリアルな出来事のように記憶が残っています。

よって当時はこの教室や体育館のセットもスタジオに建てられたものとは思わず、ある種フィクションを超え、没入感を伴って私の中に送り届けられたことがわかります。

なんの変哲もない体育館のセットですが、デザイナーによって巧妙に「リアル」と「フィクション」は融合されて、この体育館は「教育」が社会の中で大問題であった時代を記録していると言えるでしょう。大袈裟ではありますが、つまりテレビが記録しているものは「時代の意思」なんだというのが私の考えです。

卒業式の直前に直江喜一演じる少年が警察に連行されていく姿がスローモーションとなり、中島みゆきの「世情」が流れるシーンは当時の若者たちの胸に強く焼き付きました。陰の存在である美術は、そうした名シーンを生み出す舞台をつくりながら、時代を反映する仕事であり、セットの出来如何によって、俳優の演技も、視聴者へ伝わる力も変わっていくものだと思っています。

「一瞬一瞬にかける芸術」~消えてしまうセット~

ドラマのデザインを担当して間もないころ、スタジオに小さなセットを作った時に、あるベテランデザイナーからセット写真について注意されたのをよく覚えています。

「めんどくさがらないで自分がデザインしたセットは必ず写真で記録しておきなさい。すぐなくなっちゃうんだから」と。当時はわざわざスチールカメラマンを緑山スタジオまで呼び、撮影する時間などを手配することも手間だったので、ついさぼったりもしていたのを見かねてのことでしょう。

不服に思いながらも作品を重ねていくうちに記録もふくらみ、確かにそれらを見返すこともあり、だんだんその大切さがわかってきたようにも思います。また、オンエアーで残っているセットの情報は限られたもので、写真で網羅的に記録しておくことは重要でした。

「セットはすぐになくなるもの」という言い回しは、ベテランデザイナーたちのペーソスのようにも思いましたが、「一瞬一瞬にかける芸術」という感触は、翻れば彼らとの会話の中にあったように思うし、せめて写真に記録しておくことは経験上重要だと伝えたかったのかもしれません。

先輩たちの写真は生きた参考書だった

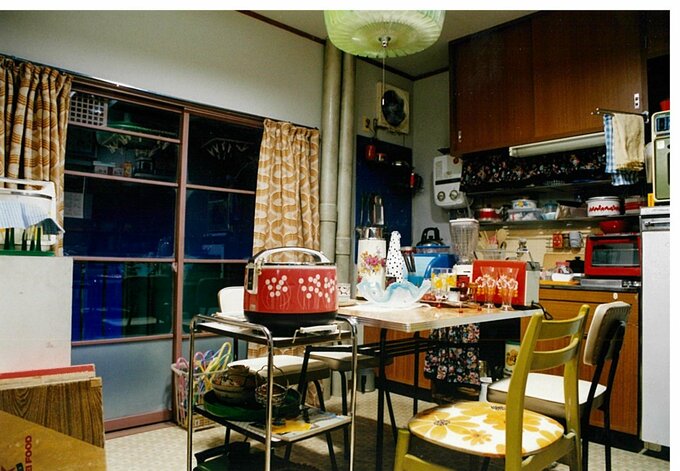

私が通い始めたころの緑山スタジオ・デザイン部の書棚には、テレビ草創期から撮られた記録写真のアルバムが大量に並べられ溢れかえっていました。最初は古い写真ですし、私には利用価値がよくわからなかったのですが、彼らベテランデザイナーは時にそれらを引っ張りだしてセットの参考にしていたりしました。

写真には自分たちのセット写真の他に、ロケやロケハン時に撮った街のスナップ、取材写真、人々の生活が写された写真があり、中には一般には立ち入れないような場所の写真もあったりします。

私も真似してその写真群を参考にして古い時代設定のセットをデザインしてみたこともあるですが、確かに写真集として残るような立派な写真とは違い、とりとめもない写真ばかりでした。しかし、デザイナーが残す記録写真は、ドラマの舞台そのものと言ってよいほどの生活がより色濃く反映されたものが多く、セットデザインにおいては大変参考になりました。

受け継がれた「贈り物」がアドバンテージに

今思えばそれらの写真は、どの本屋にも、どの資料室にも、他のテレビ局にも、ネット上にさえ存在しない、TBS美術関係者のみが閲覧可能な、美術デザイン第1世代からの貴重な贈り物だったと言えます。

その大切さを身にしみて感じていた第2世代のデザイナーが、その継続を伝えるように記録の重要性を私に説いたのかもしれません。私もそんな歯車の一部として記録を残し続けたように思います。いつかTBS美術の役に立つときが来るかもしれないという思いで。

この度、25万枚にも及ぶ溢れに溢れかえった我々美術部の記録を、絡まった糸をほぐすように分類・アーカイブしていただいたことは、言葉に尽くしがたいほどの功績であると私は思っています。そして受け継がれた贈り物が現代のTBS美術関係者にどれほどのデザイン的アドバンテージを与えてくれるものであるか、言うまでもありません。

【一般公開中の写真展】

「TBS美術部アーカイブ25万枚から見えるもの~テレビ文化とは何だったのか?~」(入場無料)

「TBS赤坂BLITZスタジオ」ホワイエ3階 11:00~19:00(6月30日まで)

〈執筆者略歴〉

市川 哲夫(いちかわ・てつお) 元TBS・ドラマプロデューサー

1949年 浦和市生まれ。

1974年 TBS入社。

日曜劇場『課長サンの厄年』(93年)、連続ドラマ『親にはナイショで…』(86年)・『代議士の妻たち』シリーズ(88~89年)。他に参議院選挙特番ドラマ『永田町~平成元年の変』(89年)、特別企画3時間ドラマ『閨閥(けいばつ)』(90年)、松本清張作家活動40年記念作『迷走地図』(92年)、『派閥人事・頭取が泣いた日』(92年、第30回ギャラクシー賞奨励賞)など。

2003~07年 日本映画テレビプロデューサー協会常務理事・エランドール賞委員会委員長。

2007~16年 TBS『調査情報』編集長。

2016~20年 中央大学総合政策学部特任教授として放送文化論を講義。

永田 周太郎(ながた・しゅうたろう)

1971年 広島県生まれ。

1995年 広島大学大学院を修了後、TBSに美術デザイナーとして入社。

1997年のドラマ『理想の結婚』でデザイナーデビュー。

『JIN-仁-』などのヒット作を手がけ、担当したドラマは60本を超える。

2024年 デザインセンター長(現職)。

一級建築士・博士(工学)。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。