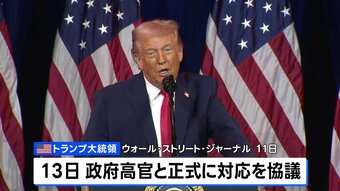

テレビの青春

そして翌1959年から「テレビの青春」(演出家の今野勉)時代が到来する。ドラマ、音楽、バラエティとテレビ文化が一斉に花開くこととなる。

音楽ではレコード大賞がスタートしたのも、この年。永六輔作詞、中村八大作曲、水原弘歌の『黒い花びら』は、本命視されていた人気歌手フランク永井の『夜霧に消えたチャコ』を僅差で退けての戴冠だった。この評価はレコード大賞の権威を高める事になり、後の隆盛に繋がる。

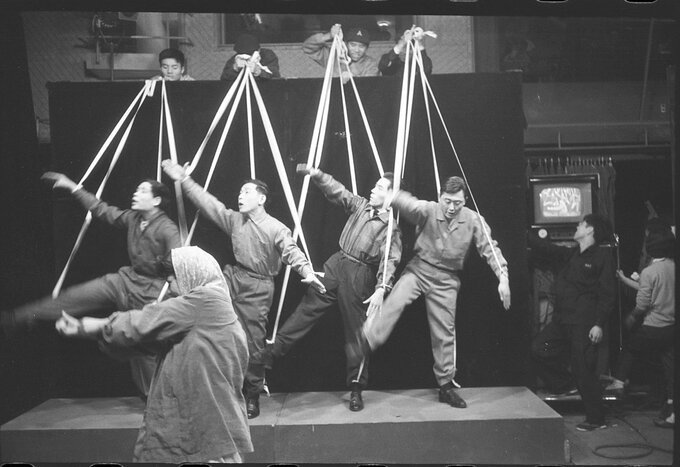

しかし、この年の最大のヒット曲はペギー葉山が歌った『南国土佐を後にして』だった。レコード売り上げ100万枚を超える大ヒットで、ペギーも国民的歌手となった。

TBSは、ペギーをメーンにした音楽番組を制作、TBSテレビ美術部写真アーカイブでも番組風景の一端を覗うことができる。

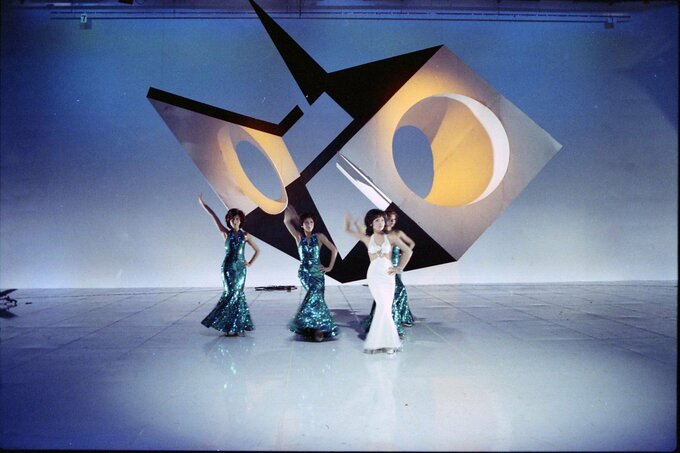

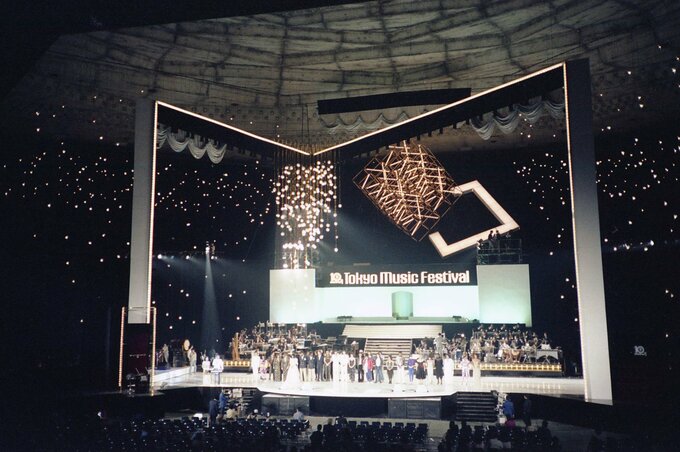

音楽番組のセットは美術の華

音楽番組のセット作りは、ドラマと並び美術デザイナーの本領発揮の場と言ってよいだろう。

レギュラー番組の『歌のグランプリ』(1967年~1971年)、『サウンド・インS』(1974年~1981年)、そして『ザ・ベストテン』(1978年~1989年)という系譜。そして音楽イベントとしての『東京音楽祭』(1972年~1992年)と『日本レコード大賞』(1959年~現在)という系譜。TBSの美術セットの卓越さは、他局を凌駕している。

国民的「お化け」番組と映画を超えた大型ドラマ

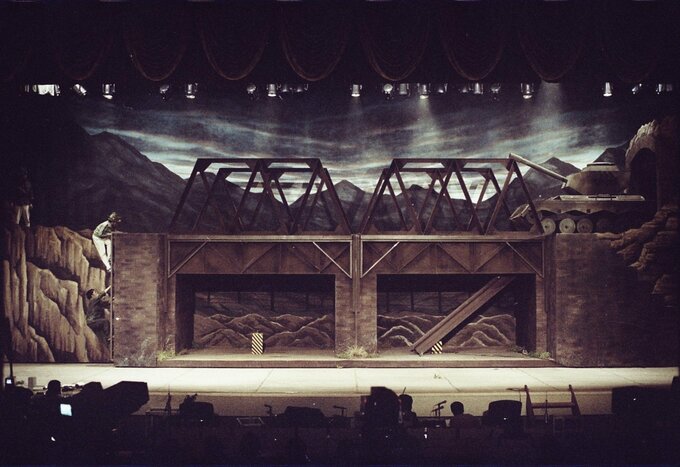

バラエティでは、やはり『8時だヨ!全員集合』(1969年~1985年)の舞台セット。公開生放送という難条件を物ともせず、創意工夫で国民的人気番組を支え続けた。この伝統は、野外のバラエティ番組『風雲!たけし城』(1986年~1989年)の番組セットにも引き継がれている。

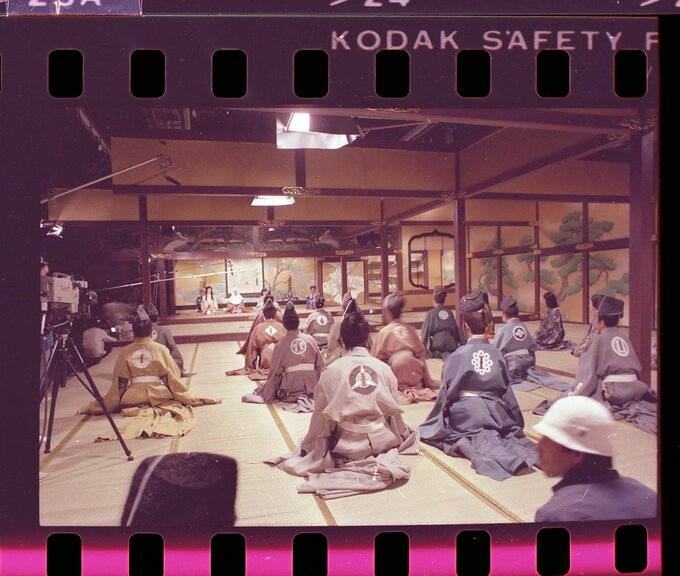

稿は昭和の「記憶」を、美術セット写真の「記録」を基に書いているが、とりあえずの締めくくりとして、筆者も制作スタッフ(AD)として関わったTBS創立三十周年記念ドラマ『関ケ原』(1981年)について触れたい。

出演俳優の豪華さは、「空前絶後」と言われているが、スタジオセット・ロケセットも又、「空前絶後」のものだった。CG出現以前のリアルな美術が、正にレガシーと呼ぶに相応しい。

出演者がほぼ勢ぞろいする「伏見城大広間」のセットの見事さ。森繁久彌、加藤剛、杉村春子、三田佳子などオールスターの俳優陣の名演技と拮抗する、美術セットだった。

「昭和」が終わり、やがてバブル経済も崩壊し世相も一変したが、TBSが培ってきた番組作りの伝統は、時代が「令和」に入った現在でも健在である。その「伝統」の継承こそ、「テレビ文化」と呼ぶべきであろう。

その番組づくりの現場を記録しつづけたTBSテレビ美術部写真。そのアーカイブ群の存在意義は、とてつもなく大きいのである。

では、ここでTBSテレビ・デザインセンター長の永田周太郎氏に筆を譲る。